Die Übungen in seinen Schularbeitsheften, die fast vierzig Jahre beim Ernst Klett Verlag erschienen sind, waren dem kindlichen Bedürfnis nach Witz und Scherz angepasst.

Meine Mutter, geboren 1925 in Rüdershausen bei Brake an der Unterweser, ist zwar die Leichtigkeit des Humors nicht „in die Wiege gelegt“ worden, doch sie hatte eine große Freude an Witzen, besonders an unfreiwilliger Situationskomik. Sie hat vorwiegend mit Pragmatismus unser (Über-) Leben ermöglicht. Dabei stellte sie ihr eigenes Wohlbefinden meistens hintenan, „weil sich das so gehört“. Das Leben funktioniere nur, wenn man sich an Normen hält. Spontanität und Gefühle hätten da nichts zu suchen.

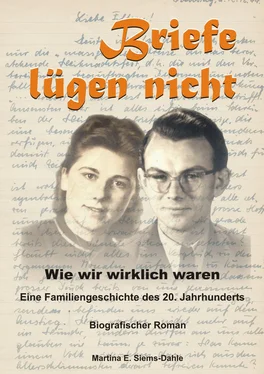

Im Nachlass fand ich, um nur einige Zahlen zu nennen, etwa 1500 Briefe zwischen meinem Vater und seiner Familie von 1939 bis 1947. Es gibt weitere etwa fünfhundert Briefe zwischen meiner Mutter und Soldaten jener Zeit und es gibt Korrespondenzen und Berichte meiner Großeltern ab dem beginnenden 20. Jahrhundert. Und es gibt von meiner Mutter aufbewahrte Notizen und Briefe aus den 1970er Jahren, als sich ein breiter Graben zwischen meinen Eltern und mir auftat. Wir durchlebten einen Generationenkonflikt, wie er in jener Zeit typisch für deutsche Familien war.

Der Humor als Mittel zum Zweck ist die eine Seite. Die andere ist, dass die Wertvorstellungen, mit denen jeder entsprechend seiner Zeit, in der er aufwächst und lebt, diese als die „richtigeren“ ansieht. Natürlich gibt es einige Ausnahmen, Visionäre und Menschen, die in der Lage sind, ihre eigene Zeit kritisch zu hinterfragen. Die Masse bleibt aber stumpf.

Die Briefe und Notizen vermitteln einen authentischen Einblick in drei Generationen. Sie sind Zeitzeugen, vermitteln Gedanken, Gefühle und – politische – Einstellungen der Schreibenden. Und sicherlich nicht nur deren, sondern die der meisten Deutschen. Es sind Dokumente, die nichts rückblickend verfälschen können, weil sie eben direkt aus diesen drei ‚Epochen‘ stammen. Sie fördern Wahrheiten ans Licht.

Noch mehr: Sie offenbaren Erklärungen über die Spannungen zwischen meiner Elterngeneration, Deutschen, die bis 1930 geboren wurden, und ihren Kindern. Sie dokumentieren und erhellen die Gründe für diesen bis dahin nie da gewesenen Generationenkonflikt, was mir, während ich diese persönlichen Texte und Papiere durcharbeitete, erst schleichend bewusst wurde. Genauer als jedes Geschichtsbuch oder jeder Historienfilm bringen sie das tatsächliche Denken und Leben dieser Generationen an die Oberfläche.

Die charakterlichen Eigenarten der Personen in meiner Familie sind die eine Ursache für die Verletzungen, die wir uns zufügten. Die andere wurzelt in den spätestens ab 1968 um 180 Grad gedrehten Auffassungen von Moral, zwischenmenschlichem Umgang, Würde und vor allem Freiheit. Der Inhalt der entdeckten Briefe hat mich zunächst erschüttert, dann aber Erkenntnis und Erleichterung gebracht. Der Weg dorthin war spannend, eine Berg- und Talfahrt mit Weinen und herzhaftem Lachen.

Ist es nicht wunderbar, die Gelegenheit zu bekommen, in die Zeit der Eltern und Großeltern hinein zu schnuppern? Ist es nicht schade, dass man die Beweggründe für elterliches Handeln erst nachvollziehen kann, wenn diese verstorben sind? Durch die Briefe sind meine Eltern in mir wieder auferstanden. In einem inneren Dialog mit ihnen konnte ich endlich Fragen stellen und Antworten erhalten.

Briefsammlungen dieser Art wird es bald nicht mehr geben. Leider!

Keine SMS und keine Email, sondern: Ein Brief

„Ich muss diesen Arbeitsvertrag jetzt wegschicken.“

2012: Cora, meine achtzehnjährige Tochter, sitzt an meinem Rechner. Sie hat gerade ein bravouröses Abi hingelegt und will nun bei einer Cateringfirma ihr Taschengeld aufbessern.

„Was muss ich denn da schreiben?“

„Wie –‚ schreiben‘?“, frage ich zurück.

„Als Anschreiben?“

„Also: ‚Sehr geehrte Damen und Herren, anbei meine Vertragsunterlagen. Mit freundlichem Gruß! Cora Dahle.‘“

„Kannst Du mal kommen?“

Ich gehe in den ersten Stock.

„So?“ Der von mir vorgeschlagene Text steht oben links, ohne Zeilenabstände.

„Du musst zwischen der Anrede, dem Text und dem ‚Freundlichen Gruß’ Zeilenabstände setzen. Wirst Du per Hand die Adresse auf den Umschlag schreiben?“

„Ja.“

„O.K., dann schreibe oben rechts auf dem Brief noch: ‚Köln, den 20.6.2012.’“ Wenig später sitze ich wieder an meinem Rechner, Cora unten am Schreibtisch im Wintergarten.

„Wo kommt denn die Adresse hin?“, höre ich.

„Auf dem Briefumschlag?“

„Ja.“

„Unten rechts.“

„Und die Briefmarke?“

„Oben rechts.“

„Und der Absender, auf die Rückseite?“

„Kannst Du machen, kann aber auch auf die Vorderseite, oben links.“

„Muss ich ‚Absender’ schreiben?“

„A B S“, buchstabiere ich, „und Punkt und Doppelpunkt.“ Pause. „Und darunter dann deine Anschrift.“

„Muss ich den dann zur Post bringen?“

Ein Abschied öffnet Tore in die Vergangenheit

September 2008: Straße der Erinnerungen

Ich konnte sie noch riechen, meine Eltern. Echt Kölnisch Wasser, Tabac Original, frisch gebügelte Wäsche, Grünkohl mit Pinkel, aufgebrühter Kaffee.

Meine Sinne wurden allerdings getäuscht. Das Haus hatten mein Mann Claus und ich leer geräumt. Ich schloss die Tür ab und setzte mich in unseren Kombi, der bis oben hin vollgepackt war. Auch im Fußraum lagen Bücher und Fotoalben. In diesem Haus im Heynesweg in Oldenburg bin ich nicht groß geworden, denn meine Eltern hatten es gebaut, nachdem Heiner und ich vor mehr als dreißig Jahren fortgegangen sind.

Ich zog die Autotür zu, mein Mann lenkte den Wagen die lange Auffahrt bis zur Straße hinauf. Nur eine Querstraße weiter bogen wir in den Drögen-Hasen-Weg ein, dieschmale Straße, in der ich aufgewachsen bin. Solange ich nur denken kann, wurde sie von Eichen gesäumt. Nach wie vor, als ob es nicht schon längst eine Kanalisation gäbe, zogen Gräben rechts und links neben den Baumreihen entlang. In meiner Kinderzeit führten sie auch Abwasser.

Kaum hatte ich daran gedacht, stieg auch schon ein modriger Geruch in meine Nase und mit ihm die Erinnerung an meine kläglichen Versuche, die Gräben im Wettstreit mit meinen Freunden zu überspringen. So manches Mal musste meine Mutter mich Stinktier mit dem kalten Wasserschlauch abspritzen.

Wie in Zeitlupe passierten mein Mann und ich diese für Norddeutschland typischen, kleinen Spitzgiebelhäuser. Eine Ausnahme bildete Haus Nr. 25a: Ina hatte dort gelebt, die Millionärstochter, mit der ich Pferd spielte. Swimmingpool und hochmoderner Bungalow, das war schon sehr exotisch in dieser biederen Straße. In ihrem Garten stand ein Autowrack, das wir bemalen durften. Inas älterer Bruder hatte mich einst geohrfeigt, weil ich nicht in seinem Sinn die Farben aufgetragen hatte.

Haus Nummer 17: Jörg, er war oft Opfer meiner Launen. Wenn er mich von Zuhause zum Spielen abholen wollte, genügte ein Blick von mir als Ausdruck meiner miesen Stimmung …. und er zog wortlos davon. Später, viel später, vielleicht waren wir zehn Jahre alt, testeten wir uns im Gebüsch des Hinterlandes im Knutschen. Unsere Münder, geformt wie bei Spitzmäusen die Schnauzen, berührten sich hauchzart.

Haus Nr. 11: Jetzt erreichten wir die Mauern, die siebzehn Jahre lang mein Weinen und Lachen eingefangen haben, neunzig Quadratmeter Heimat, äußerlich unverändert. Vermutlich gab es immer noch diese steile Holztreppe, die direkt vom Esszimmer in den ersten Stock führte. Ob wohl immer noch eine Tür diesen Treppenaufgang vom Esszimmer trennte?

Die Stufen waren zu meiner Zeit mit einem grünlichen Teppichläufer belegt, der in den Kanten mit messingfarbenen Stangen gehalten wurde. Dieses System erwies sich mehrmals als eine sehr schlüpfrige Lösung. Die Stangen lösten sich, wenn wir Kinder die Treppe runter liefen. Wie oft bin ich dieses Höllenteil hinuntergefallen, vorzugsweise dann, wenn ich in den Händen einen Legokasten trug? Mit einem Knall landete ich unten an der Esszimmertür! Legosteine hinterließen ihre Abdrücke schmerzhaft in meinen Handballen.

Читать дальше