„Kommt nicht zu spät, Meister Florent“, rief eine von ihnen. Sie war jung und streifte die verschleierte Frau an seiner Seite mit einem unfreundlichen Blick. „Das Beste ist immer zuerst weg!“ Die anderen Mägde lachten.

„Ich gebe mir Mühe!“, antwortete er über die Schulter hinweg und beschleunigte seine Schritte.

Luna erkannte den Weg, der Durchgang zwischen Küche und Wäscherei führte zunächst zum Wirtschaftsgarten, in dem Gemüse und Beeren wuchsen. Er roch nach frisch gewässerter Erde und lag verlassen in der Abendsonne. Dahinter begann das Paradies. Jedenfalls war das vor Jahren so gewesen. Jetzt stockte ihr Schritt und sie starrte ungläubig auf die wild wuchernden Weinranken, die die herrlichen Laubengänge von damals fast völlig versperrten.

„Was ist denn hier passiert?“, rief sie.

„Dieser Teil des Gartens wird offensichtlich nicht mehr gepflegt“, meinte Florent. „Aber es gibt einen Pfad, schau nur!“ Er deutete auf einen schmalen Durchlass zwischen dem Weinlaub, der einen Eingang ins Dickicht bildete. „Komm.“ Er fasste wie selbstverständlich nach ihrer Hand und zog sie in das dichte Grün hinein.

Dieser Teil des Gartens war kaum wiederzuerkennen. Ranken griffen wie dünne Finger nach ihrem Schleier, Brennnesseln und Disteln brannten sich durch den feinen Stoff ihrer Hose. Nach wenigen Schritten tauchten längst vergessen geglaubte Bilder in ihrem Kopf auf.

Kichernde Mädchenstimmen, wie Vogelgezwitscher zwischen den Weinblättern, verlieren sich in schattigen Gängen und kehren zurück, umkreisen die plätschernden Brunnen und steinernen Bänke. Weiße Kleider aus Florentiner Spitze, silbriges Grün, das von tausend kleinen Sonnen erhellt wird. Blätter rascheln unter Kinderfüßen. Helle Kinderstimmen – sieh nur – eine gelbe Schnecke, ein violetter Schmetterling. Wilhelm – auf seinen spitzen Knien die Schriftrolle mit den deutschen Wörtern. Sein Gesicht, so konzentriert, seine Hand, so warm ...

Florents Hand zog sie durch das Geflecht aus Winden, Brennnesseln und Weinranken. Als sie über eine dicke Wurzel strauchelte und er mit der anderen Hand zugriff, um sie zu stützen, blieben sie stehen. Ihr Schleier war zerrissen und sie nahm ihn ab. Er sog heftig die Luft ein, als sein Blick auf ihr Haar fiel. Er hatte vergessen, wie hell es war. Jetzt erinnerte er sich an die Gerüchte, damals im Gefolge des Kaisers. Dieses Mädchen, das den Namen der Mondkönigin trug und niemals in die Sonne durfte. Ein Feenkind, sagten die einen. Von bösen Geistern besessen, die anderen. Das Kind, an dem der Kaiser einen Narren gefressen hatte.

Es war still im Halbdunkel der grünen Blätter, nur die Insekten summten ihr Lied. Er blickte auf sie herab, als würde er sie zum ersten Mal sehen. Ihre hellen Augen ließen ihn nicht los. „Luna“, sagte er leise, „so schön wie das Mondlicht.“

Sie lächelte verlegen. Seine dunklen Augen und die Locken, die ihm ins Gesicht fielen, wenn er den Kopf nach vorn neigte, die leicht gebogene Nase, die ihm etwas Verwegenes gab, all das gefiel ihr. Ihr Herz klopfte heftig, sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie knetete den Schleier mit ihren Händen, bis er danach griff und sie festhielt. Er beugte sich herab, sie roch Olivenöl und Zitronen, sah tausend kleine Sonnen im Weinlaub über seiner Schulter.

Aus dem Dickicht hinter ihm drang ein hoher, spitzer Schrei. Sie fuhren auseinander.

„Was war das?“, flüsterte sie.

„Es hörte sich an wie ein Vogel.“ Er nahm ihre Hand und zog sie vorsichtig weiter.

„Früher gab es hier Pfauen, erinnerst du dich?“

„Ihr Gekreische ging mir auf die Nerven.“

Erneut ertönte der Ruf. Sie lauschten. Es klang hell und aufgeregt. Aiij-aiij-aiij-aark.

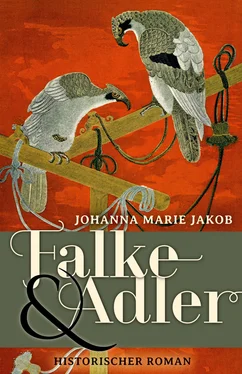

„Das ist kein Pfau“, sagte er und zog sie weiter. „Das ist ein Falke.“

„Wahrscheinlich hat er sich in dieses Dickicht verirrt und findet nicht wieder heraus.“ Sie vermutete, dass sie sich auf dem ehemaligen Hauptweg befanden, von dem in regelmäßigen Abständen schmalere Pfade zu Nischen, Lauben oder Wasserspielen geführt hatten. Davon war jetzt nichts mehr zu sehen. Die Holzgerüste, die vor Jahren die Weinranken gestützt hatten, lagen zerbrochen unter den wuchernden Pflanzen und bildeten gefährliche Stolperfallen. Doch es gab noch immer den Trampelpfad, Gestrüpp und Ranken waren dort niedergetreten und welk. Dieser Spur folgte Florent.

Nach einigen Schritten knickte der Pfad nach rechts ab und führte in einen der alten Seitengänge. Je weiter sie vorwärtskamen, umso besser wurde der Weg. Jemand hatte das Gras abgeschnitten, Disteln und Brennnesseln beseitigt. Die Weinranken fielen wie Vorhänge von dem hier noch erstaunlich intakten Holzgerüst herab. Aus dem grünen Zwielicht schälte sich der Umriss eines Springbrunnens. Luna hielt freudig überrascht die Luft an, als sie den Brunnen mit der Nymphe erkannte, an dem sie oft gesessen hatte.

„Du musst keine Angst haben, alles wird gut. Bald darfst du fliegen und jagen, soviel du willst.“ Es war eine kindliche Stimme. Sie sahen Federico am Rande des Steinbeckens hocken. Er wandte ihnen den Rücken zu und redete auf etwas ein, das von seinem schmalen Körper verdeckt wurde. Florent brach einen Zweig von einem Zitronenbaum ab, der am Rande der ehemaligen Laube stand.

Es knackte, der Junge erstarrte und drehte sich langsam um. Als er sie erblickte, verfinsterte sich seine Miene. „Was tut Ihr hier?“, fragte er mit gedämpfter Stimme.

„Genau das wollte ich Euch fragen!“, sagte Florent und trat ein paar Schritte auf ihn zu.

Hinter Federico flatterte etwas. „Kommt nicht näher!“, zischte er. „Ihr verschreckt sie!“

„Ein Falke?“, fragte Florent und klang ehrlich erstaunt. „Gestohlen?“

„Pah! Nicht alles muss ich ergaunern.“ Der Junge setzte seine trotzige Miene auf.

„Für ihn wolltet Ihr das Rindfleisch?“, fragte Luna.

Federico starrte sie an. „Eure Haare!“

Luna sah auf den zerknüllten Schleier in ihrer Hand. Alle Menschen reagierten so, wenn sie zum ersten Mal ihre schneeweißen Haare zu Gesicht bekamen. Die Kopfbedeckung war nicht nur Schutz vor der Sonne, sie war auch ein nützliches Schild gegen die Blicke der Menschen. Sie hob die Schultern und hoffte, dass es gleichmütig aussah. „Sie sind weiß“, sagte sie. „So wie Eure blond sind.“

„Seid Ihr eine Fee?“

„Vielleicht.“

Diese Erklärung schien ihn zufriedenzustellen. Er zeigte hinter sich. „Rindfleisch frisst sie am liebsten. Oder Taubenfleisch.“ Er wandte sich ab, um den Vogel zu beruhigen, der wieder sein ängstliches aiij-aiij-aark ausstieß. „Es ist gut, meine Schöne. Dir passiert nichts, keine Sorge.“

Florent machte einen weiteren Schritt nach vorn. „Darf ich sie sehen?“

„Nein! Sie hat Angst vor Menschen, die sie nicht kennt. Kommt nicht näher!“

„Habt Ihr keine Haube für sie?“

„Doch. Aber sie ist zu groß. Sie reißt sie mit den Krallen herunter.“

Florent ließ nicht locker. „Setzt sie ihr auf und haltet sie fest. Dann kann ich sie mir ansehen.“

„Versteht Ihr etwas von Falken?“, fragte Federico.

„Mein Vater besitzt etliche hervorragende Jagdfalken, sogar einen Habicht. Ich verbrachte als Junge viel Zeit bei unserem Falkner.“

„Hat Euer Vater auch einen Gerfalken?“ Federicos Misstrauen schmolz.

„Einen schwarzen. Der erwischt jede Ente.“

Der Junge strahlte. „Wartet.“ Er wühlte in einer Kiste zu seinen Füßen und brachte eine kleine Lederhaube zutage. Wieder hörten sie Rascheln und Flügelschlagen und Florent runzelte die Stirn.

„Das klingt nicht gut“, flüsterte Florent. „Er wird ihn verderben.“

„Ihr könnt kommen. Aber seid leise.“ Federico drehte sich nicht um, er war bemüht, die Haube auf dem Kopf des Vogels zu halten. Über seine Hand verliefen blutige Kratzer.

Читать дальше