Koscher - t'rejfe - parewe

Die jüdische Küche trägt, vielleicht wie keine andere, die Geschichte ihres Volkes in sich, seine Wanderungen durch die Länder dieser Welt, seine Verzweigtheit, seine biblische Geschichte. Ein Grund mehr vielleicht für die Unerbittlichkeit und Strenge seiner Speisegesetze. Speisegesetze, wie sie Moses lehrte und wie sie von Generation zu Generation überliefert wurden. Wenn auch durch Generationen und Zeiten die Bräuche gelockert sein mögen.

Koscher (oder rein) ist das Fleisch aller vierbeinigen Säugetiere, deren Hufe gespalten und die Wiederkäuer sind.

T'rejfe (oder unrein) und deshalb untersagt ist das Fleisch von Schweinen, Raubvögeln, Fischen ohne Schuppen und Flossen (z. B. dem Stör), weiterhin Muscheln und Krustentiere. Ebenfalls verboten ist das Fleisch von gerissenen Tieren.

Parewe - also neutral- sind Nahrungsmittel wie Eier, Obst und Gemüse, Mehl, Brot, Gewürze oder Getreide. Sie dürfen nur in Pflanzenfett gegart oder in Wasser gedünstet werden. So können sie dann sowohl zu milchigen oder fleischigen Speisen gegessen werden, denn das ist die andere elementare Unterscheidung: milchig oder fleischig.

Ließen es die sozialen Möglichkeiten zu, gab es das gesamte Küchengeschirr doppelt. Wo nicht, wurde es abgewaschen und auch dieses getrennt, je nach dem Charakter der Mahlzeit.

Nur zu Ostern - da wurde ein gesondertes Geschirr ausgepackt, zweifach geführt, diente es den milchigen und fleischigen Speisen.

Um koscheres Fleisch zu gewährleisten, wurden die Schlachttiere geschächtet. Mit einem speziellen Messer durchschnitt ein ritueller Fleischer (der Schojchet) die Halsschlagadern der Tiere. Das musste rasch und sicher geschehen, denn der Blutverlust betäubte die Tiere schnell. Die weitere Bearbeitung des Fleisches erfolgte durch einen gewöhnlichen Schlächter der koscheren Fleischerei.

Mara koscherte zu Hause nach, wie sie es durch die Mutter gelernt hatte.

Sie wässerte das Fleisch etwa eine halbe Stunde, und wenn kein Tropfen Blut mehr im Fleisch war, salzte sie es und begann es zuzubereiten.

Jedes Organ hat seine Art, nachgekoschert zu werden: Leber wird kreuzweise aufgeschnitten, gesalzen und über dem Feuer geröstet. Das Herz wird der Länge nach aufgeschnitten, Blutstreifen und Adern werden entfernt. Tierfett wird enthäutet. Fleisch und Knochen werden getrennt gekoschert. Fisch hingegen ist neutral, soweit er überhaupt erlaubt ist, also Schuppen und Flossen hat, und kann mit Milchigem oder Fleischigem vereint sein. Ebenfalls Eier, die jedoch keine Blutflecken im Eidotter enthalten dürfen.

Schwierig eine Begründung für die Strenge dieser Unterscheidung zu finden. Maras Lesart stimmt mit der überein, die darin vor allem einen Schutz für das beginnende Leben sieht. Das 5. Buch Mose sagt: Du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter bereiten. Martin Luther interpretierte dies als Schutz des jungen Tieres: Du sollst das Böcklein nicht schlachten, dieweil es an der Mutter saugt.

So mag der Ursprung solcher Gesetzgebung in einer Schutzfunktion zu suchen sein. Sie ist der Grund für die Doppelung zumindest des Geschirrs, unter Umständen auch der Schränke, in denen es aufbewahrt wurde, in orthodoxen jüdischen Haushalten bis heute. Mara jedenfalls hält daran fest.

"Mehr als Israel den Sabbat bewahrt hat, hat es der Sabbat bewahrt." (1)

Es ist der siebente Wochentag, der siebte Tag der Schöpfung. Auch Gott ruhte nach der Erschaffung der Welt an jenem siebten Tag. Ruhe gilt und das Studium der Schrift. Freude soll walten und Frieden, und es gilt das heilige Verbot der Arbeit, denn Sabbat, oder hebräisch Schabbat, heißt ruhen.

Doch vor dem Sabbat gibt es den Freitag, den Rüsttag vor dem Sabbat. Ein arbeitsreicher Tag, aber auch ein hoffnungsvoller. Er bringt alles hervor, was in Küche und Kammer über die Woche gesammelt wurde. Maras Woche war eher bescheiden, was den Küchenzettel anbetraf. Der Sabbat bestimmte das wöchentliche Essenangebot und auch der hatte so manches Mal nur einen Gang mehr als in der Woche.

Ein kleines Liedchen von Kartoffeln, die bulbes heißen, und eine Geschichte erzählen von nackter Armut, die herrschte:

Zintik bulbes,

Dinstik bulbes,

Mitvoch bulbes,

Dunerschtik in frajtik bulbes,

schabbes a novine: bulbenkigele,

Zintik vajter bulbes. (2)

Es war einmal ein bettelarmer Mann, der am Freitag nicht einmal einen Groschen hatte, um Fisch, Fleisch, Barches oder Lichter zu kaufen. Seiner Frau hatte er nicht gestattet, die Nachbarn um eine Mizwe, eine Guttat, zu bitten. So konnte ihm die verhärmte, kinderlose Frau nichts zum Schabbat vorsetzen.

Um den Schabbat dennoch zu heiligen, sprach er alle B'rachroth, die Segenssprüche, wie sonst, schnappte sich sein Weib und tanzte mit ihr eine Runde. Das war der erste Gang, der Fisch! Er tanzte wieder mit ihr, das war der zweite Gang, die Suppe. Und noch einmal schwang er sich fröhlich mit ihr in der Stube herum, das war der dritte Gang, das Fleisch. Diese Heiligung des Schabbat mit nichts als reiner Freude, war dem HERRN wohlgefällig. Die himmlischen Heerscharen jubelten und die Engel tanzten im Paradies. Zum Dank für seine Gottgefälligkeit wurde dem Paar ein Sohn geboren, der später ein berühmter Rabbi war. So jedenfalls wird die Geschichte erzählt. (3)

Der Freitag brachte den jüdischen Frauen und Mädchen die Arbeit von zwei Tagen und forderte das Essen für zwei Tage fertig auf dem Tisch oder im Ofen.

Dazu kam: Schön sollte alles sein, die Erinnerung an den Alltag sollte verdrängt werden von der Feierlichkeit des Sabbats. Keine Arbeit, kein Ärger, keine Trauer. Ein Tag der Freude und der Hingabe an Gott.

Am Freitag wurde die Wohnung aufgeräumt, sauber gemacht, gescheuert, geputzt. Zum Abend wurden die Feiertagskleider hervorgeholt oder auch nur die Schürzen abgelegt.

Im Ofen köchelten die Speisen, das Weißbrot war gebacken, das Huhn, der Fisch, der Wein standen bereit.

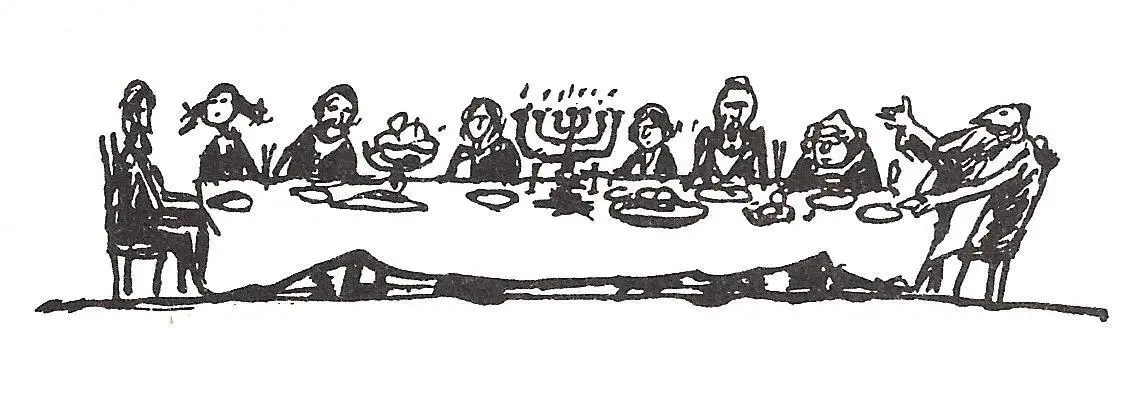

Waren der Mann und die Söhne zur Synagoge am Freitagabend, deckten Mara und die Mädchen die Festtafel. "Wir haben es Festtafel genannt. Ein Unterschied musste sein. Die Woche über deckten wir immer nur den Tisch; am Sabbat war es die Festtafel mit der schweren weißen Decke, dazu den geputzten siebenarmigen Sabbat-Leuchter, den ich von meinen Eltern selig geerbt habe. Ein Licht gab es für mich, die Hausfrau, zwei für die Kinder, und unser Salzfässchen, das durfte auf keinen Fall fehlen.

Der Vater hatte sein Weinglas, damit er den Weinsegen sprechen konnte. Dazu stellte ich die zwei Weißbrotzöpfe, die Berches oder auch Challes genannt, geflochten, goldgelb und mit Mohn bestreut. Mutter nannte sie auch Eierzöpfe und erzählte dazu die Legende vom Haaropfer, das die jüdischen Frauen früher am Tage ihrer Hochzeit der Fruchtbarkeitsgöttin brachten. Denn von nun an durften sie keine Haare oder nur sehr kurze tragen, bis an ihr seliges Ende. Tücher und Perücken bedeckten die kahlen Köpfe unserer Mütter. Die Perücken wurden Scheitl genannt und hatten, wenn irgend möglich, die Farbe des natürlichen Haares. In die Tränen der Bräute am Hochzeitstag mischten sich die Kummertränen um das verlorene Haar.

Zwei feine Servietten unter und über den Weißbroten erinnerten an das Manna, das Wunderbrot, das mit dem Tau vom Himmel gefallen war, als die Juden nach ihrer Flucht aus Ägypten in der Wildnis zu verhungern drohten."

Vor Sonnenuntergang, dem beginnenden Abend, wurden die Lichter angezündet. Im Schein der Kerzen trug Mara das Gebet an, all ihre Wünsche und ihre Sehnsüchte mag sie da hineingewoben haben, auch ihre Sorgen und ihre Hoffnungen. Dazu die Liebe zu den Kindern, die Ehrfurcht vor dem Mann, die Bitten um Vergebung für heimliche Sünden - all das erreichte den hellen Schein des Lichts. Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt ...

Читать дальше