4.2.1. Das Herausarbeiten gemeinsamer Prioritäten

Um politische Konflikte beizulegen stellen sich für jeden Unterhändler zwei wesentliche Fragen:

a) Was will der andere?

b) Was will der andere wirklich?

Die Antwort auf diese beiden Fragen ist oft nicht deckungsgleich. Zum einen gibt es Unterhändler, die mit Maximalforderungen in eine Verhandlung gehen, um durch Feilschen einen Minimalkonsens zu erzielen. Feilschen ist ein Spiel, für das man die Intuition, die Mentalität und das Talent mitbringen muss. Lernen im klassischen Sinne kann man es in nur sehr begrenztem Umfang. Andere Unterhändler, insbesondere aus dem asiatischen Raum, maskieren ihre eigentlichen Bedürfnisse mit Forderungen, die letztlich nur als Mittel zum Zweck dienen und mit ersteren in der Sache scheinbar nichts zu tun haben. Erfüllt man die vorgetragenen Forderungen, werden weitere gestellt, bis zu dem Punkt, an dem ein gemeinsames Weiterkommen nicht mehr möglich ist. Das Grundbedürfnis, welches der andere sich oft nicht einmal selber eingesteht, ist damit aber immer noch unerfüllt.

Ein guter Diplomat erkennt, welchen Typ von Verhandlungspartner er vor sich hat. Er besitzt genug Einfühlungsvermögen, um ergründen zu können, was der Verhandlungspartner wirklich, ohne es zu sagen, will. Er ist in der Lage, im internen Rückkopplungsprozess Sachvorschläge mit Synergieeffekt zu erarbeiten, deren Nutzen sowohl für die eigene Seite als auch für die Gegenseite unabweisbar ist.

4.2.1.1. Der Wunsch, sicher und unbehelligt zu leben

Urangst und Urvertrauen als Begriffspaar der frühkindlichen Psychologie können nicht nur auf einzelne Personen, sondern und ihrer Kumulation auch auf ganze Gesellschaften und Völker angewendet werden. Die in 5.2.2. bis 5.2.4. thematisierten Befürchtungen nagen in ganz substanzieller Weise am Urvertrauen der von James Riordan beschriebenen Russischen Seele.

Wie in 2.4.2. und 4.1.6. beschrieben, haben die nachfrage-geleiteten Aktivitäten des Westens auf dem Boden des ehemaligen Warschauer Paktes vollkommen unbeabsichtigt, aber doch unmittelbar nachvollziehbar den Russischen Wunsch, ebenfalls sicher und unbehelligt zu leben, erheblich beschädigt. Diesem Wunsch der Russen sollte nicht mehr und nicht weniger als der gleiche Stellenwert zukommen als wir ihn den Balten, den Polen oder den Rumänen zugestehen.

Wie die endgültige Beendigung der Deutsch-französischen Erbfeindschaft gezeigt hat, ist es, anders als in der frühkindlichen Entwicklung, im Zusammenleben der Völker sehr wohl möglich, verloren gegangenes Vertrauen wieder herzustellen. Heute muss auf beiden Seiten niemand mehr über eine Maginot-Linie nachdenken.

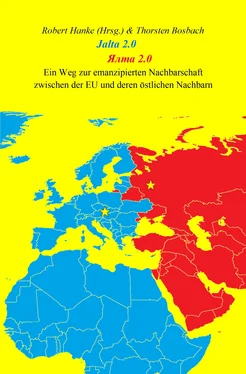

Man könnte die hier vorgeschlagene Demarkation natürlich ebenfalls für eine Maginot-Linie halten, aber, es soll ja kein Eiserner Vorhang wie im Kalten Krieg sein, an dem man sich bis an die Zähne bewaffnet gegenüber steht und sich ansonsten nichts weiteres zu sagen hat. Es handelt sich hierbei viel eher um eine Linie der Abgrenzung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, jenseits derer man den anderen in Ruhe lässt, ohne ihm jedoch auf Anfrage den Dialog zu verweigern. Dieses gegenseitige In-Ruhe-Lassen ist maßgeblich für den Aufbau eines Gefühles des sicheren und unbehelligten Lebens.

4.2.1.2. Herstellung und Erhaltung der Kooperationsfähigkeit

Die volle Kooperationsfähigkeit ist aufgrund der 2014 erneut ausgebrochenen Krise in der Ukraine auf beiden Seiten nicht vorhanden. Ein Minimalkonsens über gemeinsame Verhandlungsziele ist Eingangsvoraussetzung für den Beginn von Verhandlungen und den Wiederaufbau gegenseitigen Vertrauens.

Das für beide akzeptable gemeinsame Verhandlungsziel ist in diesem Falle die bereits zuvor diskutierte und in Kapitel 7 eingehend beschriebene saubere geografische Abgrenzung. Erst darauf aufbauend können in weiteren Verhandlungsrunden die in Kapitel 10 im einzelnen diskutierten Sachthemen einem solchen Abkommen hinzugefügt werden.

4.2.1.3. Friedenserhaltung

Je mehr der vorgenannten Kooperationsansätze in die Tat umgesetzt wurden desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit eines künftigen Konflikts mit dem vormaligen Gegner. Die in Kapitel 7 beschriebene Abgrenzung, die in Kapitel 9 entwickelten Kooperationsknoten und die in Kapitel 10 gemeinsam zu bewältigenden Sachaufgaben werden ein weiteres dazu tun, im Falle einer erfolgreichen Zusammenarbeit auf den meisten dieser Felder, ganz nach deutsch-französischem Vorbild, das Gefühl des gegenseitigen Respekts und der gegenseitigen Verbundenheit von selbst entstehen und wachsen zu lassen. Mit diesem gegenseitigen Vertrauen lassen sich auch Konflikte in angrenzenden Regionen, die jeder für sich unlösbar erscheinen, viel zügiger, umfassender und nachhaltiger beilegen. Das kann hin bis zu bilateral vereinbarten gemeinsamen Friedensmissionen und Friedenskontingenten gehen. Fortlaufend abgesichert würde dies alles nach dem Vorbild der Deutsch-französischen Konsultationen durch ebenfalls halbjährlich stattfindende EU-Russland-Konsultationen. Es wäre ein Gremium zu acht, bestehend aus beiden Außenministern, beiden Parlamentspräsidenten, auf russischer Seite des Präsidenten und des Ministerpräsidenten, sowie auf EU-Seite des Ratspräsidenten und des Kommissionspräsidenten. Perspektivisch träten an die Stelle der russischen Funktionsträger die entsprechenden Funktionsträger der Eurasischen Union.

4.2.1.4. Krisenbewältigung im Nahen Osten und im Kaukasus

Noch bevor diese Struktur steht, sind bereits die ersten gemeinsamen Aufgaben zu bewältigen. Die derzeitigen Krisenherde im Kaukasus und im Nahen Osten liegen der Abgrenzung gemäß Kapitel 7 folgend auf östlicher Seite, wären also demzufolge alleinige Aufgabe Russlands, eventuell in Abstimmung mit der Türkei. Der Lauf der Zeit wird allerdings erweisen, dass, genau wie bereits in Afghanistan geschehen, Russland alleine genau so wenig in der Lage ist, eine nachhaltige Befriedung in der Region zu leisten, wie der Westen es alleine vermochte. Die einzige Lehre allerdings, die Russland aus dem Afghanistan-Debakel gezogen hat, war, zu argumentieren, dass dies die alte Sowjetunion mit untauglichen Mitteln und Strategien gewesen ist. Darüber hinaus ist es fraglich, ob Russland begriffen hat, dass die Strategie, zur Bekämpfung der Sezession in Tschetschenien das Land und die Stadt Grosny fast dem Erdboden gleich zu machen, zur Folge hatte, dass sich über 3500 tschetschenische Kämpfer dem Daesch anschlossen, so dass Russland den gleichen Kämpfern nun in Syrien ein zweites Mal begegnet.

Russland darf also gemäß Kapitel 7 erst einmal alleine versuchen, Syrien zu befrieden, dürfte diese Aufgabe allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bewältigen. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl und das Sinken der K-141 Kursk haben gezeigt, dass Russland üblicherweise erst dann um internationale Unterstützung nachsucht, wenn es für eine echte Hilfe bereits zu spät ist. Wenn bis dahin auf russischer Seite kein Lernprozess eingesetzt hat, wird Russland also in Syrien (nach Afghanistan) sein zweites Auslandsdebakel erleben. Nach dem Abzug der russischen Streitkräfte unter Verlust der langjährigen Militärstützpunkte in Tartus und Latakia würde sofort eine türkische Sicherungsaktion eines 100km breiten Streifens entlang der türkischen Südgrenze zu Lasten der dort bislang autonom lebenden Kurden erfolgen.

Wie kann man verhindern, dass Russland zu eigenen Lasten den gleichen Fehler immer und immer wieder begeht? Die einzige Möglichkeit im Rahmen eines solchen Abkommens wäre die Einrichtung eines glaubhaften Konsultationsmechanismus, der Russland ermöglicht, rechtzeitig westliche Hilfe unter strengster Vertraulichkeit anzufordern. Vertraulichkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dieser auch rechtzeitig genutzt wird. Die Aufgabe des Westens wäre, dafür zu sorgen, dass eine kleine Task Force mit einem parlamentarischen Vorratsbeschluss zu sofortigem Eingreifen nach Ermessen der Exekutive ermächtigt wird.

Читать дальше