Taufurkunde: 1255

Mit der ersten urkundlichen Erwähnung von 1255 betritt Rissen die Weltbühne der Geschichte und Geschichten. Für die Zeitgenossen und die Nachwelt wird festgehalten, dass die Schauenburger Grafen Gerhard und Johann von Holstein den „gantzen Zehnten“ der abgabepflichtigen Erträge von Rissen, Tinsdal, Holm und Spitzerdorf an das Domkapitel in Hamburg und das Kloster Harvestehude, in dem die Mutter der Grafen zu diesem Zeitpunkt bereits lebte, „zu ewigem Besitz“ überschreiben.

Das Zisterzienser-Nonnen-Kloster Harvestehude ist 1245 von der Gräfin Heilwig gegründet worden; 1295 erfolgte die Umsiedlung der Nonnen von dem ursprünglichen Standort nahe der Elbe (heutiges Altona) ins Jungfrauenthal.

Es soll jetzt und in Zukunft bekannt sein, dass wir (Johann und Gerhard von Holstein), die wir uns ueber die zuverlaessige Treue unseres getreuen Herrn Friedrich von Haselthorpe freuen, die ihm deutlich bei allen gerechten und vernünftigen Dingen hoeren wollen, alle unsere Rechte, die er bei seinen Guetern, die er aus unseren Haenden als Lehen hatte und die entweder uns oder unseren Erben gehoerten, zu seinem Gutduenken und seinem Wohlgefallen dem Herrn Friedrich und seiner gluecklichen Jungfrau Marie in Hamborch (Kloster Harvestehude) zu ewigem Besitz uebertragen haben.

Das sind folgende Besitzttuemer: die Haelfte des Zehnten in Ostersteinbeck und Steinbeck, Boberg, Hanevalle, den ganzen Zehnten in Spitzerdorf in Trockenheit und Sumpf, den ganzen Zehnten in Rissen, ebenso in Tinsdahl und der ganzen Ortschaft Holm mit dem Zehnten und den Menschen, die dort wohnten.

Der Vater der Holsteiner Grafen Adolf IV. von Schauenburg, Gründer von Kiel und Itzehoe, hatte 1227 in der Schlacht von Bornhöved mit einem Koalitionsheer die Grafschaft Holstein von dem Dänenkönig Waldemar zurückerobert und ist dann seinem Gelübde gemäß nach der siegreichen Schlacht und der Teilnahme an einem Kreuzzug in Livland 1239 in das Franziskanerkloster Maria-Magdalenen in Hamburg eingetreten.

1244 wird er in Rom zum Priester geweiht, 1261 verstirbt er im Kieler Franziskanerkloster.

Vor dem Klostergarten des Kieler Klosters steht ihm zur Erinnerung heute eine Bronzeplastik, die seine Wandlung vom Ritter zum Bettelmönch zeigt.

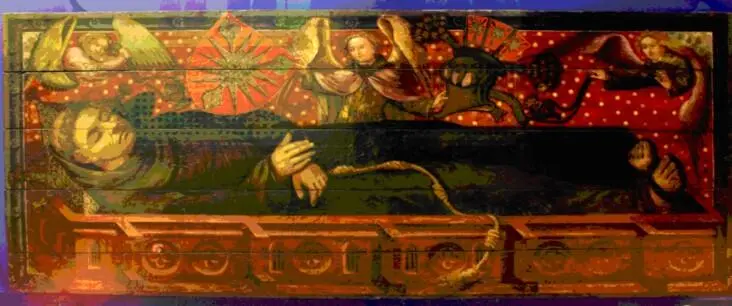

Graf Adolf IV. – Aufbahrung – Museum für hamburgische Geschichte

Eine Verkaufsurkunde: 1348

Am 8. September 1348 weist eine zweite Urkunde aus, dass Graf Adolf VII. von Holstein und Schauenburg die Rechte am Dorf Rissen für 100 Mark mit Rückkaufsrecht an das Harvestehuder Kloster verkauft – „villam nostram dictam Rysene pro centis marcis Hamburgensium denariorum“ .

100 Mark klingen in unseren Ohren nach einem Schnäppchen, aber das trifft nicht zu. Für 100 Mark konnte man zu jener Zeit ungefähr 25 Ochsen oder 12 Wirtschaftspferde oder 160 Mäntel erwerben.

Für 200 Jahre schweigt dann die Überlieferung. Erst Steuerlisten, Gerichtsnotizen, erste Landkarten und ein Tafelbild aus dem 15. und 16. Jahrhundert werden es erlauben, ein kräftigeres Bild vom Alltagsleben des Dorfes Rissen zu zeichnen.

1257wird für Nienstedtenerstmals eine Kirche erwähnt. Zum „ Kerspel Nigenstedte “ gehören neben Rissen, Tinsdal, Osdorf, Schenefeld, Blankenese, Flottbek, Sülldorf auch die Elbinseln Finken- und Goriswerder. Die aufgeführten Orte des Nienstedter Kirchspiels mit ihren vertrauten Namen gehören politisch zur Herrschaft der Grafen von Schauenburg, die 1110 mit der Grafschaft Holstein belehnt wurden und zusammen mit dem Erzbischof von Bremen die Eindeichung und Besiedelung der Elbmarschen durch holländische Kolonisten (Hollerland) befördern.

Die Kirche Nienstedten ist für Rissen über 640 Jahre der Ort der Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen und der Feier des Kirchenjahres, ab 1561 ist sie eine protestantische Kirche. Die ersten beiden Nienstedter Kirchen werden nach Schiffbarmachung der Norderelbe unterspült und stürzen ab. 1751 wird die heutige Fachwerkkirche eingeweiht.

Rissen und Tinsdal bleiben beim Kirchspiel Nienstedten, auch als 1314 im nähergelegenen Wedel eine Kirche eingeweiht wird. Erst 1896 wechselt Rissen zum neu entstandenen Kirchspiel Blankenese. 1937 erhält auch Rissen eine eigene Kirche.

Verwaltungssitz: Hatzburg

Bild der Hatzburg

1311wird in der Wedeler Marsch auf dicken Eichenpfählen die Hatzburgals säkularer Amts- und Verwaltungssitzfür den Bereich Pinneberg von den Schauenburger Grafen errichtet, der Standort kann heute noch in den Marschwiesen identifiziert werden. Geführt von einem Drosten und einem Amtsmann ist die Hatzburg für die Einwohner von Rissen bis 1710 „Regionalregierung, Finanzamt und Gericht“, danach gehen die Verwaltungsgeschäfte an das Amt Pinneberg über.

Die erste Hatzburg war eine aus Holz gezimmerte Hügelburg, wie sie im Modell in der Wedeler Marsch heute besichtigt werden kann. In der Elbkarte Lorichs von1568 sieht die neue Hatzburg dagegen fast wie eine Trutzburg aus, in Freeses Tafelbild (1588) von der Grafschaft Pinneberg gleicht sie eher einem Fachwerkhaus.

Die Kirchspielvogteien und die Landdrosteien bilden die Verwaltungszentren der Grafschaft Pinneberg. Die Kirchenbücher aus Nienstedten – begonnen in den Zeiten nach dem 30jährigen Krieg – mit ihren Tauf- , Heirats- und Sterbeeintragungen und die Steuerlisten, Amts- und Brüchebücher der Hatzburg werden uns in den nächsten Folgen Erhellendes zum Rissener Alltagsleben nach 1600 erzählen.

Tafelbild der Grafschaft Schauenburg

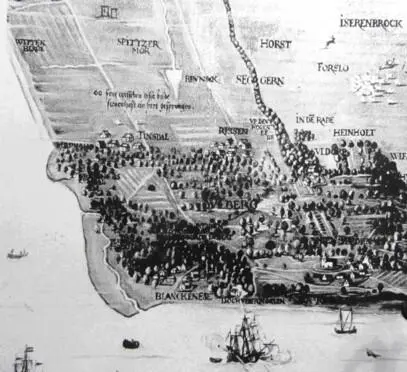

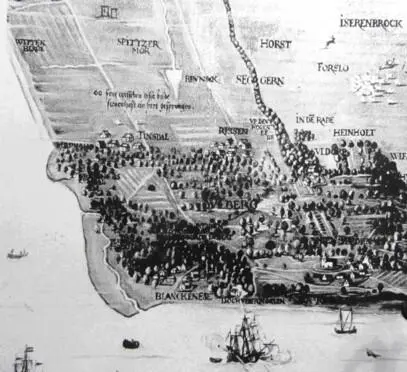

1588gestaltet der Maler und Karthograph Daniel Freeseim Auftrag der Schauenburger Grafen ein repräsentatives und detailreiches Tafelbild der Grafschaft Pinneberg (Kopie im Altonaer Museum) auf dem Rissenund Tinsdalam Rande eines Waldgebiets auf dem Höhenufer, das sich bis Blankenese und Dockenhuden zieht, zu sehen sind. Da von Daniel Freese bekannt ist, dass er bei Auftragsarbeiten die dargestellten Orte und Landschaften oft bereist hat und seine Karten sogar als Prozessunterlagen in Gerichtsverfahren verwendet wurden, dürfen wir diese Karte bei aller Vorsicht wie eine informative Bilderbibel lesen.

Bildausschnitt: Tafelbild Freese

Von Tinsdalund Rissenaus führen auf Freeses Tafelbild zwei Wege, die das Spitzer Moor und den Galgenberg einrahmen, nach Wedel. Elbabwärts ist die Hatesburch (Hatzburg) in Form eines mehrstöckigen Fachwerkhauses zu erkennen. Die Häuser auf Freeses Karte symbolisieren die Dorfflecken; man wird ihre Anzahl nicht als Mengenabbildung verstehen dürfen, aber sicher sollen sie auch Größenunterschiede der Orte andeuten. Das Dorf Wedel – „ hier steit ein Rolant “ (seit 1450) als Symbol für die „Marktgerechtigkeit“ – ist mit einer Kirche und 13 Häusern der größte Flecken, es folgen Nienstedten mit einer Kirche und 9 Häusern, dann Rissenmit 9 Häusern, Blankenese wie Schenefeld mit 7, Tinsdalmit 6 und Sülldorf, Schulau und Spitzerdorf mit je 5 Häusern.

Читать дальше