Dieses kleine Buch erzählt die Geschichte Rissens bis 1953, es möchte die schönen Veröffentlichungen der Stadtteilarchivgruppe Rissen und die Festschrift zur 750 Jahrfeier ergänzen. Es war anfangs meine Absicht gewesen, nur für die Zeit von 1250 bis 1850 informatives und erzählwürdiges Material zu finden; es war aber ungewiss, ob es überhaupt Dokumente und Aufschreibungen zu einem Bauerndorf ohne eigenes Kirchspiel, ohne große Ereignisse und ohne Schauplätze gab.

Kann man aus Landkarten, Steuerlisten und Gerichtsnotizen etwas Mitteilbares erfahren? Und ist es für den heutigen Leser anregend und interessant etwas von Hufnern und Dorfschulmeistern, von Kätnern und Schiffszimmerern, von Torfstechern und Steinegräbern, von Schweinezucht und Treibjagden, vom Feldertausch und von Hungerzeiten zu erzählen? Ich denke ja, denn die Prosa und die Poesie des Lebens finden wir in jedem Haus, in jedem Leuchtturm und in jedem Krug?

Und dann sind da noch die Jahre von 1925 bis 1945, über sie ist wenig aufgeschrieben worden. Auch zu diesen Jahren habe ich Material gesammelt und habe mit Zeitzeugen gesprochen. Es ist gut sich daran zu erinnern, dass wir die Wahl haben zwischen freundlichen und gewalttätigen Sinnmustern, um unser öffentliches und privates Leben zu gestalten.

Rissen ist ein kleiner Kosmos mitten in der Welt, aus dem man – wie aus einem Guckkasten heraus – in und auf die Welt schauen kann. Die kleinen Erzählungen hier im Buch verbinden sich zu einem Rissener Weltbilderbogen. Wir erzählen, um nicht alles zu vergessen und sind ständig auf der Suche nach einem Kompass, um gelassen in den Nebel der Zukunft zu fahren.

Ohne Adolf Schmedding, Jürgen Zimmern, Werner Sturm, Dr. Carsten Meyer-Tönnesmann – meine Miterzähler aus der Stadtteilarchivgruppe Rissen – und ohne Hermann Schwarz, Helen Schumacher, Hartmut Bünz, Otto Maak, Erwin Hoff – meine Miterzähler aus dem „Dorf“ – wäre dieses Büchlein nicht zustande gekommen, auch nicht ohne die Unterstützungen von Frau Anke Rannegger, der Stadtarchivarin von Wedel.

Mein Dank gilt der Rissener Rundschau und Roland von Ziehlberg, die mir die Plattform und das Format gegeben haben, über drei Jahre in 44 Folgen dieses Buch Schritt für Schritt zu erschreiben. Zuletzt danke ich Herrn Ruszkowski, der mich im Frühjahr 2016 überraschend anrief und mir mitteilte, dass er Lust habe aus den 44 Folgen ein Buch zu machen und in seiner gelben Reihe herauszugeben. So ist es nun geschehen und hier ist das Buch!

Hubert Wudtke

Erste Siedlungen nomadisierender Wildbeuter um 10.000 v. Chr. im Bereich des heutigen Rissen

Am Ende der letzten Eiszeit (10.000 v.) durchbrechen Schmelzwasser die Endmoränen im heutigen Elbgebiet. Die gewaltigen Wassermassen lassen den Meeresspiegel steigen und formen in jahrhunderte langer Arbeit das Elburstromtal. Stürme wehen das Tal aus, feine Sande fliegen landeinwärts, und in den Niederungen der Moränenlandschaften entstehen ausgedehnte Dünenflächen – die Holmer Sandberge, die Tinsdaler Düne, der Wittensand, die Sicheldüne im Klövensteen.

Wittenbergen: Dünen

Die Sande fressen sich in das Sumpfland und in die Moore hinein. Das ganze Land ist durchzogen von Wasseradern, die sich zu kleinen Auen vereinen, die vom Blankeneser Höhenrücken aus das Land nordwärts entwässern. Die Dünenflächen zwischen den Seen (heute: Schnaakenmoor) und das hohe Elbufer, durch die Vor- und Rückwärtsbewegungen des Eises zusätzlich hoch gestellt, bieten sich als trockene Siedlungsplätze an. Bewachsen von Kriecheichen und Krüppelkiefern stellen sie günstige Schutz- und Rückzugsgebiete dar. Das Hochufer bricht hinter Tinsdal und Schulau ab, und stromabwärts schließen sich die langen fruchtbaren Marschen an – ein winziges Stück Marsch liegt auch vor Wittenbergen.

In der Vorzeit durchziehen Großhirsche, Bären, Wölfe und Elche ganzjährig die norddeutschen Tundren und Wälder, im Winter wandern Rentiere aus Skandinavien ein, die ganze Region ist für nomadisierende Wildbeuter – ausgerüstet mit Harpune und Bogen – ein lohnendes Jagdgebiet. Und dann ist da noch die Elbe mit ihrem Fischreichtum an Schollen, Butten, Barschen, Karpfen und Hechten. Schon um 10.000 v. C. im Übergang von der Alt- zur Jungsteinzeit werden im heutigen Rissener Gebiet nomadisierende Wildbeuter zeitweilig sesshaft, wie viele Werkzeugfunde am Elbufer und auf der Sicheldüne (nahe Waldspielplatz) im Klövensteen bezeugen.

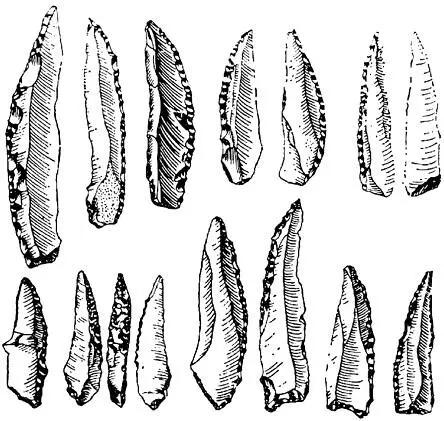

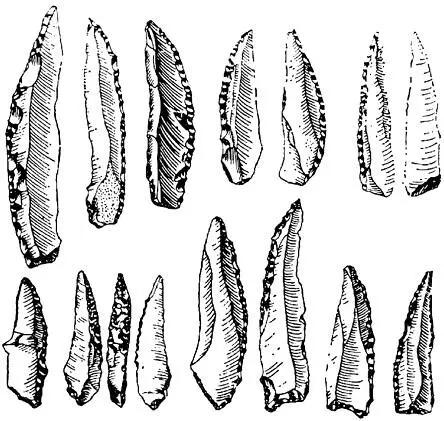

Die Schaber, Pfeilspitzen und Federmesser aus Flintsteinen machen die ersten „Rissener“ in Expertenkreisen berühmt, sind doch die einseitig scharfen Messer, Schaber und Pfeilspitzen von besonderer Art, und ihre spezielle Fundlage im Dünensand erlaubt eine relativ klare zeitliche Zuordnung, denn im Dünensand werden übereinander zwei Lagen von unterschiedlichen Artefakten aus den Jahren 10.000 und 8.000 vor C. gefunden. Die ältere Lage erhält den Beinamen „ Rissener Stufe “ gefolgt von der „Ahrensburger Stufe“. Über Jahre war die Sicheldüne im Klövensteen das Übungsfeld für Grabungen und Vermessungen von Studenten der Vor- und Frühgeschichte der Hamburger Universität.

Federmesser

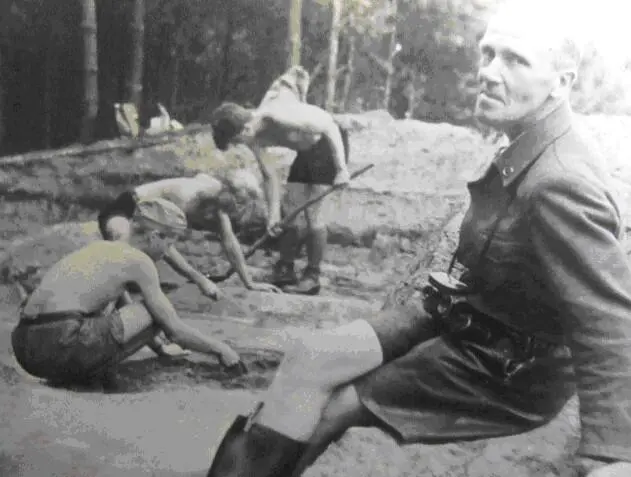

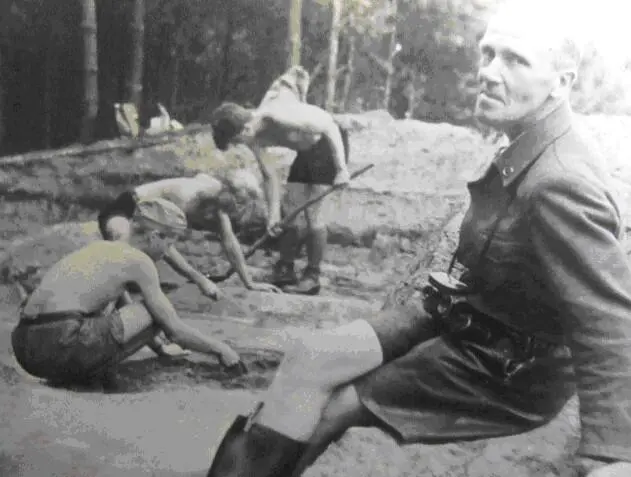

Grabung Sicheldüne: Karl Stülcken + 3 Rissener Jungen

Die Ausgrabungen begeistern aber auch die Rissener Jungen in den 1940er Jahren; mehrere haben sich freiwillig und mit Elan an den Arbeiten beteiligt. Von einem „großen“ Entdecker – vorne links – werden wir noch zu sprechen haben.

Siedlungen: Einzelgehöfte – Ackerbau – Viehzucht – Handel

In der jüngeren Steinzeit beginnt die Besiedlung der Elblandschaften. Bären, Rentiere und Elche ziehen sich in die kälteren Regionen zurück, das Standwild (Rot- und Schwarzwild, Hasen und Wildvögel) erleichtert die Jagd vor Ort und erlaubt die Zähmung der Wildtiere und den Übergang zur Viehzucht.

Der sich durchsetzende Ackerbau (ab 4.000 v. C.) auf Rodungsinseln mit Einzelgehöften steigert die lokale Ökonomie, und die Überschüsse eröffnen Chancen für weitreichende Tauschhandlungen. Vermutlich schon seit der Bronzezeit (2.000 v.) verbindet der Ochsenweg die Elbregion mit Jütland, mit dem Viehhandel steigert sich auch der Fernhandel mit Metallen, Metallprodukten (Werkzeuge, Waffen, Schmuck) und Bernstein.

Auch vor Ort entwickeln sich die technischen Fähigkeiten zur Produktion von Tonwaren und zur Verhüttung von Raseneisenerz , Lehmböden und große Lagerstätten von Raseneisenerz (Iserbarg, Iserbrook) in geringer Bodentiefe werden in den Niederungen von Hamburg bis hinauf nach Flensburg gefunden – Verhüttungsöfen in Wittenbergen. Die neuen Technologien produzieren aber auch Umweltschäden. Die Brandrodungen für den Siedlungs- und Ackerbau und die Erzeugung erheblicher Mengen Holzkohle für die Eisenverhüttung vernichten Waldbestände, und die Heideflächen breiten sich aus.

Читать дальше