1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 5.4.3 Mengenrückgang im SGV in der Fläche und Abbau von Bedienpunkten

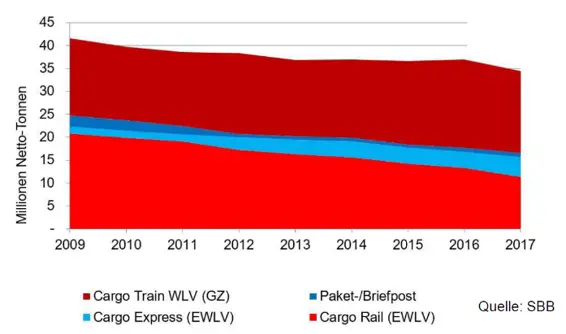

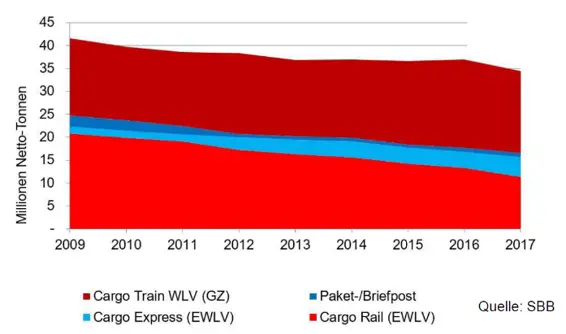

Seit Mitte der 2000er-Jahre nehmen die im SGV in der Fläche transportierten Mengen nicht nur relativ zur Strasse, sondern auch absolut ab, besonders im EWLV (vgl. Abbildung 2auf Seite 10 und Abbildung 15: Hellrot und hellblau entspricht dem EWLV). Was sind die Ursachen dafür? Zum einen haben sich die Trends der letzten Jahrzehnte in Richtung kleinerer Sendungsgrössen, kürzeren Lieferzeiten und mehr Flexibilität durch das Aufkommen des Online-Handels verstärkt fortgesetzt, wo die Eisenbahn tendenziell weniger stark ist. Zudem sind weitere bahnaffine Industriebetriebe, die schwere Güter in grossen Mengen regelmässig transportiert haben, aufgrund der hohen Produktionskosten in der Schweiz abgewandert. Nach Nicolas Perrin hat der erstarkte Franken und die Marktöffnung Europas diesen Prozess nochmals massiv beschleunigt. Auch die anderen Interviewpartner sehen die strukturelle Veränderung der Industrie als einen der wichtigsten Gründe für den Mengenrückgang an.

Abbildung 15: Nachfragerückgang seit 2009 53

Weiter machte die Konkurrenz des Strassengüterverkehrs den SGV unrentabler und die Prioritätenordnung bei der Trassenvergabe behinderte die Entwicklung des SGVs sowie dessen Zuverlässigkeit weiterhin. Auch hatte der personenverkehrsdominierte SBB-Konzern wenig Interesse am SGV.

Doch auch bei der SBB Cargo sind Ursachen für die Probleme zu verorten. Einerseits gewann sie zu wenig Marktanteile im wachsenden Konsumgütermarkt. Andererseits wurde immer noch veraltetes Rollmaterial eingesetzt und die Innovationstätigkeit war sehr gering. In Folge war und ist der Betrieb des SGVs sehr aufwändig und kostenintensiv. Da der SGV in der Fläche Marktanteile verlor und kaum Gewinne erwirtschaftet wurden, sank der Spielraum, aus eigener Kraft in grössere Innovationen zu investieren, die den SGV nachhaltig gebessert hätten. Diese Situation hält bis heute an. Ausserdem ist es eine Eigenheit des SGV-Marktes, dass für viele Innovationen grosse Hemmnisse bestehen (vgl. Kapitel 10.5.2). Ich bezweifle daher, dass die SBB Cargo aus eigener Kraft eine umfassende Modernisierung ihrer Flotte hätte umsetzen können, aber kleinere und kontinuierliche Verbesserungen wären durchaus möglich gewesen. Als weitere Gründe wurden oft, auch von Seiten der SBB, eine ineffiziente Organisation des EWLVs 54und eine mangelnde Kundenorientierung konstatiert. Doch muss hier angefügt werden, dass die SBB Cargo (und bei ersterem auch das Bundesamt für Verkehr) in den letzten Jahren Anstrengungen unternommen hat, um die Innovationstätigkeit und die Kundenorientierung zu erhöhen. So hat sie etwa das Netz im Binnen-KV als europaweit erste Bahn mit der automatischen Kupplung und Bremsprobe ausgerüstet (vgl. Kapitel 9).

Trotz dem beschriebenen schwierigen Umfeld wurden die politischen Rahmenbedingungen zuungunsten des SGVs verändert. Wie bereits weiter oben erwähnt wurde er vom Abbau der Subventionen unter Druck gesetzt. Auch führte die Liberalisierung wahrscheinlich zu negativen Auswirkungen für den EWLV. Eine besonders gewichtige Rolle kam der Erhöhung der Lkw-Gewichtsbegrenzung auf 40 Tonnen im Jahr 2004 zu, deren Effizienzsteigerung durch die LSVA nicht vollumfänglich kompensiert werden konnte.

All diese langfristigen und kurzfristigen Faktoren führten zu sehr schlechten Betriebsergebnissen. Mit dem Ziel, diese zu verbessern, baute die SBB Cargo ihr Angebot im EWLV in mehreren Schritten grossflächig stark ab und schloss Bedienpunkte, was zwar die Kosten reduzierte, aber auch zum Verlust von Volumen und zu einer Verunsicherung der Kunden führte. 55Philipp Hadorn meint: «Daher wollen die Kunden heute in vielen Fällen gar nicht mehr auf die Schiene.» Es fragt sich, ob der SGV in der Fläche aufgrund abnehmender Mengen und in Folge geringerer Auslastung im EWLV-Netz in eine Abwärtsspirale kam. Wie sinnvoll der grossflächige Abbau von Bedienpunkten zur Verbesserung des Betriebsergebnisses ist, was die Folgen waren und was hätte anders gemacht werden sollen, wird im Kapitel 9.3.4 analysiert. Im Jahr 2006 wurde das EWLV-Netz mit dem Projekt «Fokus» von insgesamt 650 auf 323 Bedienpunkte im Grundnetz und rund 200 Kundenlösungen reduziert. Auch wurde die Anzahl an Teambahnhöfen und Arbeitsplätzen verringert. Bereits auf den Fahrplanwechsel 2012/13 folgte der nächste grosse Abbauschritt, bei dem 130 der Bedienpunkte geschlossen wurden, auf dann 374. Danach konnten 2013 das erste Mal seit vier Jahrzehnten schwarze Zahlen ausgewiesen werden. Doch es folgten Rückschläge: Erstens führte der zum Euro erstarkte Franken zu geringeren Einnahmen. Zweitens hat sich die SBB Cargo mit der Einführung des Buchungssystems WLV 17 «zu viel vorgenommen» 56. Ein weiterer Faktor für den Abbau dürfte die Totalrevision des GüTGs mit Abbau von Subventionen sein. Nur wenige Jahre später, 2018/19, kam ein erneuter Abbau auf die heutigen 154 Bedienpunkte im Grundnetz und 131 Kundenlösungen hinzu, inklusive Streichung von rund einem Drittel der Arbeitsplätze bis 2023.

5.5 Fazit zur historischen Entwicklung und den heutigen Problemen im SGV in der Fläche 57

Wie in den letzten Kapiteln beschrieben, gibt es sehr unterschiedliche Probleme im SGV in der Fläche, die von finanziellen Schwierigkeiten über schlechte Trassen bis zur Verunsicherung der Kunden führen und alle mit dazu beitragen, dass der Marktanteil abnahm. Meiner Auffassung nach ist bei genauer Betrachtung des SGVs in der Fläche keine einzelne eindeutige Ursache für die heute bestehenden Probleme erkennbar, sondern vielmehr müssen die Ursachen differenzierter betrachtet werden. Erstens führte der Strukturwandel der Wirtschaft aufgrund der in den 1970er-Jahren einsetzenden Deindustrialisierung und technologischer Entwicklungen wie der Digitalisierung zur Abnahme bahnaffiner Massenguttransporte. Zweitens führte die Konkurrenzierung durch den Strassengüterverkehr, der durch den Aufbau eines Autobahnnetzes massiv gefördert wurde, zu Ertragseinbussen, Modalsplit-Verschiebungen, Entbündelung von Verkehrsströmen und Veränderung der Raumstruktur. Grosse Teile der Logistik haben sich auf den Strassengüterverkehr ausgerichtet. Auch sanken die Transportkosten, während die Kosten der negativen Auswirkungen auf die Allgemeinheit abgewälzt wurden und werden. Drittens unterstützt zwar das politische Regulativ der Schweiz den SGV stärker als in den Nachbarländern, doch hat sich auch dieses zuungunsten des SGVs in der Fläche entwickelt. Und schliesslich hat die SBB die strukturellen Entwicklungen hin zum Konsumgütermarkt verpasst und über Jahrzehnte zu wenige Innovationen (sowohl technische wie auch organisatorische) umgesetzt. Auch wurde der SGV in der Fläche der Auffassung aller Interviewpartner nach lange vernachlässigt. So hat etwa die lange Zeit geltende Prioritätenordnung bei der Trassenvergabe die Zuverlässigkeit des SGVs verschlechtert. Zuletzt haben auch die wiederholt grossen Abbauschritte zu einer Verunsicherung der Kunden geführt, was für die Weiterentwicklung äusserst gefährlich ist. 58Das Vertrauen wiederzugewinnen ist sehr schwierig und stellt eine grosse Herausforderung dar. Auch ist ein Wiederaufbau sehr aufwändig.

Diese Entwicklungen - besonders die Konkurrenz durch den aufkommenden Strassengüterverkehr ist meiner Meinung nach hervorzuheben - führten dazu, dass der Güterverkehrsbereich der SBB in finanzielle Probleme kam. Er verlor Marktanteile, seit Mitte der 2000er-Jahre nahmen die transportierten Mengen sogar absolut ab, während der Strassengüterverkehr zunahm. Folge der finanziellen Schwierigkeiten ist eine geschwächte Innovations- und Investitionskraft, was mit ein Grund für die technologische Rückständigkeit des SGVs ist. Wie der Abbau des EWLV-Netzes führt auch die geringe Innovationsfähigkeit wiederum zu geringeren transportierten Mengen und weniger Gewinnen: Die Gefahr einer Abwärtsspirale ist erkennbar. Doch hat sich dies in den letzten Jahren etwas geändert. «Es besteht eine grosse Dynamik» 59, sowohl von Seiten der SBB Cargo als auch des Bundes und wichtige Innovationen sowie deren Förderung werden vorangetrieben.

Читать дальше