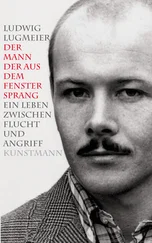

Vor dem dreigeschossigen Wohnhaus in Köpenick nahm Harald Jäger zum Abschied jenes Mädchen in den Arm, das er vor einigen Wochen bei einem Tanzvergnügen in der Kaserne kennen gelernt hatte. Der Politoffizier seiner Einheit hatte deren Patenbrigade eingeladen, die praktischerweise ausschließlich aus jungen Mädchen des „VEB Berliner Damenmode“ bestand, wo Marga als Schneiderin arbeitete. Der junge Unteroffizier ahnte längst, dass dies eine schicksalhafte Begegnung war. Aber er wusste nicht, dass auch jene Begegnung sich als schicksalhaft erweisen würde, die am Nachmittag stattgefunden hatte – exakt vor diesem Haus hier, mit jenem zufällig heimkehrenden Jägersmann, der ihn in ein Gespräch verwickelte. Er war einer jener Männer, die man in der DDR als die „der ersten Stunde“ bezeichnete – und er war Margas Vater.

Dieser Jägersmann hatte eine Karriere gemacht, wie sie auch in der DDR nicht alltäglich war – der gelernte Zimmermann war über ein juristisches Schnellstudium Richter geworden. Dann hatte ihn das Zentralkomitee der SED als Referenten für Rechtsfragen nach Berlin geholt. Leute mit einer solchen Biografie achteten auch im Arbeiter- und Bauernstaat darauf, dass die Töchter in „gute Hände“ kamen und damit waren nicht unbedingt Arbeiter und Bauern gemeint. Und so zeigte sich der ZK-Referent nicht gerade von seiner euphorischen Seite, als ihm der künftige Schwiegersohn mitteilte, er wolle nach Ablauf seiner Dienstzeit in wenigen Wochen in den erlernten Beruf als Ofensetzer zurückkehren. Er schlug ihm vor, sich doch bei der Volkspolizei zu bewerben, verwies auf die Aufstiegschancen dort. Er war enttäuscht, als ihm Harald Jäger mitteilte, keine Uniform mehr tragen zu wollen. Positiv überrascht hingegen hatte er reagiert, als der junge Mann an Margas Seite überraschend erklärte, dass er sich das Ministerium für Staatssicherheit als Arbeitgeber vorstellen könne. Allerdings hatte Margas Vater, als er schließlich ein Treffen zwischen Harald Jäger und einem Oberst der Staatssicherheit arrangierte, nicht geahnt, dass der junge Mann dabei an einen Kundschafterauftrag an der unsichtbaren Front dachte, wie der es Monate zuvor in „For eyes only“ gesehen hatte. Vielmehr hatte er für den scheidenden Grenzpolizisten zunächst einen Einsatz bei einer der Passkontrolleinheiten im Auge, die in jener Zeit gerade bei der Staatssicherheit eingegliedert wurden. Durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen würden seinem Schwiegersohn auch hier vielfältige Karrierewege offen stehen. Denn, dass er Karriere machen würde, davon ging der ZK-Mitarbeiter offenbar ungefragt aus.

Schon bald nach der Entlassung aus der Grenzpolizei heiratete Harald Jäger seine Freundin Marga. Und er zog nun doch wieder eine Uniform an – wieder die der DDR-Grenztruppen. Nur diesmal zur Tarnung, denn sein Arbeitgeber werden für das nächste Vierteljahrhundert nicht die Grenztruppen sein, sondern jene Institution, bei der man sich nicht bewerben, bei der man aber auch nicht kündigen konnte.

Der morgendliche Berufsverkehr ist schon in vollem Gange, als Oberstleutnant Harald Jäger sich mit dem Wagen auf den Heimweg macht. Zuvor hatte er sich in seinem Dienstzimmer noch einen starken Kaffee aufgebrüht. Die 24-Stunden-Schicht, die für ihn und den anderen Stellvertreter seit der „erhöhten Einsatzbereitschaft“ gilt, steckt ihm in den Gliedern. Auf der Clement-Gottwald-Allee zuckelt ein Trabant vor ihm her. Dessen Fahrer gibt sich durch ein weißes Stück Stoff an der Antenne zu erkennen. Als jemand, der das Land für immer zu verlassen wünscht. Wenn der Antrag abgelehnt worden ist, wird der weiße Stoff durch schwarzen ersetzt. Als Mitarbeiter der Staatssicherheit hat er seiner „Firma“ eigentlich Meldung über den Wagen da vorn zu machen. Fahrzeugtyp, Kennzeichen, Fahrtrichtung sind zu notieren und der Dienststelle zu melden. Harald Jäger aber hat diese Maßnahme nie befolgt. Weil ihm nicht einleuchten wollte, weshalb dem Ministerium für Staatssicherheit jemanden zu melden sei, der sich zuvor selbst durch die Antragstellung hatte registrieren lassen. Und nun macht es schon gar keinen Sinn mehr, da man zur gleichen Zeit Tausende mit dem Zug in den Westen fuhr. Warum also sollte er mithelfen jene Bürger zu kriminalisieren, die nicht den illegalen, wenngleich erfolgreichen Weg über eine Botschaftsbesetzung suchen?

Erich Mielke würde dafür eine simple Erklärung parat haben. Harald Jägers oberster Dienstherr, hatte vor einiger Zeit auf einer Veranstaltung gebrüllt: „Wer nicht für uns ist, ist automatisch unser Feind!“. Es wurde geklatscht. Weil es der Minister war. Auch Harald Jäger hatte geklatscht. Obwohl er im privaten Kreis widerspricht. So einfach könne man es sich nicht machen, sagt er dann zu seiner Frau, die ständig von mittleren Parteifunktionären umgeben ist. In der Kreisleitung, in deren Archiv sie arbeitet, und wo es auf jede Frage eine konfektionierte Antwort gab. Deshalb kann er sich ihr nur schwer verständlich machen. Seine Gedanken kommen ungeordnet daher, sperren sich immer öfter gegen die ideologischen Vorgaben. Es kommt zum Streit. Man müsse sich fragen, warum diese Menschen sich von uns abwenden, argumentiert er. Das provoziert ihren Widerspruch – „Wirtschaftsflüchtlinge!“. Auf Tagungen aber schenkt er dem Minister Beifall, wenn der die Faust hebt und mit martialischem Tonfall ins Mikrophon brüllt: „Wer nicht für uns ist, ist automatisch unser Feind!“ Und dessen engste Mitarbeiter nicken mit dem Kopf. Manche lachen zustimmend. Oder sie schauen betreten zu Boden, wenn der Minister im gleichen Tonfall einen soeben in den Generalsrang beförderten Offizier zurechtweist:

„Nimm mal die Knie zusammen, du kannst doch als Generalleutnant nicht breitbeinig dasitzen wie ’ne Hafennutte!“

Sie verhalten sich wie kleine Jungen am Esstisch ihres Vaters, denkt Harald Jäger dann über alle diese akademischen Herren in den ersten Reihen. Die ihre Doktortitel nicht neben dem Dienstrang nennen dürfen, wie ihre Offizierskollegen von der Nationalen Volksarmee. Wegen einer persönlichen Anordnung des Ministers, der selbst keinen solchen Titel hat.

Die jungen Leute im Trabant vor ihm berufen sich mit ihrer Antragstellung immerhin auf eine Verpflichtung die Erich Honecker vor mehr als einem Jahrzehnt eingegangen war. Als Staatsoberhaupt dieses Landes hatte er sie auf der „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit“ in Helsinki mit seiner Unterschrift besiegelt. Die Verpflichtung, seinem Volk die Möglichkeit einzuräumen, das Land zu verlassen – auch für immer.

Zu Beginn der achtziger Jahre waren die Mitarbeiter der Staatssicherheit von ihrem Ministerium noch über die exakte Zahl der Ausreiseanträge informiert worden. Als diese Zahl dann aber alarmierend angestiegen war, wurde seitens des Ministeriums nur mehr über den prozentualen Anstieg dieser Anträge informiert. Wer aber die realen Zahlen zuvor noch in Erinnerung oder in seinen Unterlagen hatte, konnte natürlich auch aus dem prozentualen Anstieg eine reale Zahl ermitteln. Schließlich bekamen die Leitungsgremien der Staatssicherheit nur noch mitgeteilt, wie hoch prozentual „die Zurückdrängung der Antragstellungen“ gelungen sei. Damit hatte man schließlich auf jene Aufgabe hingewiesen, die als eine „gesamtgesellschaftliche“ definiert worden war und zudem noch als Erfolg gewertet werden konnte. Jedenfalls war unter allen Umständen dafür zu sorgen, dass die Zahl der Antragstellungen „zurückgedrängt“ werde. Schon der Begriff „zurückdrängen“ macht deutlich, dass man dabei kaum eine politisch-argumentative Überzeugungsarbeit im Auge hatte.

Mehrfach hat Harald Jäger in den letzten Jahren das Gespräch vor allem mit jungen Leuten gesucht, die über die GÜST Bornholmer Straße ausreisten. Deren Beweggründe hielt er meist für egoistisch, oft auch für naiv. Gelegentlich nur deshalb für nachvollziehbar, weil es unüberwindbare weltanschauliche Differenzen gab. Alle aber wollten sich einer Gesellschaft entziehen, die ihnen keinen „ideologiefreien Raum“ zubilligte, sich oft in die privatesten Belange einmischte. Daran stört sich selbst Harald Jäger zunehmend. Obgleich er mit der staatstragenden Ideologie selbst gar keine Probleme hat.

Читать дальше