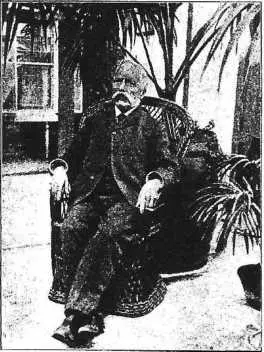

Hermann Wildpret 1834 -1908 Gärtner

Schon im Frühjahr 1908, als die Rikli-Schrötersche Exkursion nach den Kanaren stattfand, fühlte er sich nicht immer wohl, trotzdem sein Humor stets ein goldener war. Nichtsdestoweniger führte er noch im September 1908 die Gesellschaft deutscher Ärzte, welche die Insel behufs Studium des Klimas wegen event. Erstellung von Sanatorien besuchten, durch den Park des Humboldtkurhauses, den botanischen Garten und die Stadt Villa Orotava. Im Oktober nahmen seine Kräfte ab; am 24. dieses Monats schrieb er scherzhaft in einem Briefe, ,daß er vor einigen Tagen geglaubt hätte, bald zur großen Armee abmarschieren zu müssen’. Nur vorübergehend erholte er sich wieder; am 19. Dezember 1908 schloß er nach kurzer Krankheit sein Auge für immer.“

Als Wildpret 1860 die Stelle als Gärtner erhielt, nahm er sofort ein Inventar der vorhandenen Pflanzen auf; es enthielt die Namen von 220 Spezies. Mit Feuereifer machte sich der junge Schweizer an die Arbeit und 1879, als er einen gedruckten Katalog des Gartens erscheinen ließ, war die Anzahl bereits auf 2486 gestiegen.

Das Budget des Gartens belief sich in den Jahren 1860 - 1893 auf 7500 Pesetas: 2000 für den Direktor, 1000 für den Gärtner (Wildpret), 1500 für die Arbeiter, der Rest für Pflanzenankäufe, Dünger, Werkzeug, Bauliches usw. Wildpret hatte während der genannten Zeit acht Direktoren, die weder von Botanik, noch von Pflanzengeographie irgend etwas verstanden; wohl kassierten sie die Summen vom Staate ein, sahen sich aber nicht bemüßigt, auch ihren Untergebenen den wohlverdienten Lohn zu verabfolgen.

Der Schweizer Botaniker Christ schildert die Anlage des Gartens in seiner FRÜHLINGSFAHRT 1885:

„Schon vor der hohen Gartenmauer zeigen uns einige alte Drachenbäume, was uns im Innern erwartet. Die Anordnung ist einfach. Das längliche Rechteck ist der Länge nach durch breite Wege in vier Beete geteilt; die Beete sind mit hochstämmigen Bäumen eingefaßt, die stattliche Alleen bilden; ein großes Wasserbassin, an welchem Wege sich kreuzen, unterbricht das Ganze. Der Gesamtanblick ist entzückend. Palmenkronen der mannigfachsten Art tauchen über dem massiven Laube fremder Bäume auf; alle Formen des Tropenwaldes sind hier in erwachsenen Exemplaren vertreten und wenn sie auch an Schwung und Masse des Wuchses mit ihren heimatlichen Vorbildern keinen Vergleich aushalten, so zeigen sie doch, was eine winterlose Zone zu leisten vermag. Das edle, tief sich neigende Fiederblatt der Königspalme auf dem glatten, verjüngten Aufsatze ihrer Scheiden, das leicht wie Straußenfedern emporstrebende des Cocos und der guineischen Ölpalme, das farnartig zerschlitzte, abgebissene, überaus zerteilte der Caryota, die tief herabfallenden oder steil aufragenden Fächer der Latanien und die stammlosen, aber riesenhaften Fiedern der Carludovica von Panama zeigen uns so ziemlich die gesamte Formenreihe des Palmentypus. Doch allen ebenbürtig, wenn nicht überlegen an glänzendem Grün, an Fülle der Krone und mächtigem Blütenstande ist die einheimische ,Palma canaria’.“

„Doch neben der Pracht der tropischen Gewächse und noch mehr als sie fesseln uns die zahlreichen Seltenheiten der canarischen Flora, deren wilde Standorte meist so vereinzelt und oft so unzugänglich sind, daß die Vereinigung einer größeren Zahl dieser erlauchten und so höchst eigentümlichen Inselflora für den Botaniker weitaus das größte Interesse dieses Gartens bildet. Sind es ja doch fast ausnahmslos Pflanzen, die nur auf den Inseln und in vielen Fällen nur auf einer Insel, ja nur in einem Barranco oder auf einer Felsklippe gefunden sind und dabei nicht etwa schwach ausgeprägte, von gemeinen Arten sich kaum unterscheidende Formen, sondern Pracht- und Kraftgestalten originellster, ja eigentlich idealisierter Anlage.“

Als Bolleter den Garten 1908 besuchte, sah er den „rasch überhandnehmenden Verfall; herrliche Pflanzen sind wegen Mangel an Pflege zugrunde gegangen; manchenorts wuchert üppiges Unkraut; die Etiketten, mit denen Wildpret seine Pfleglinge versah, sind verschwunden oder verblichen. Man sieht, daß der Garten nicht mehr mit der Liebe gepflegt wird, wie dies von seiten Wildprets geschah.“

Aus Dankbarkeit für sein verdienstvolles Wirken haben die Botaniker manche Pflanze nach Wildpret benannt.

AUTOREN

Bolleter, E.

Bilder und Studien von einer Reise nach den Kanarischen Inseln; 179 S.; Abb.; Leipzig, 1910

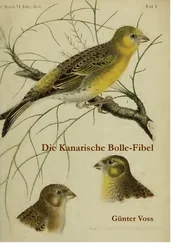

„Wenn man die Frage aufwirft, was den Ruf der glücklichen Inseln am weitesten in die Welt hinausgetragen habe, so muss die Antwort sein: der Canarienvogel, dieser reizende kleine finkenartige Sänger, der von allen seinen Gattungsgenossen allein der Zähmung würdig befundene, über ganz Europa verbreitete, dem zivilisierten Menschen jetzt in alle Zonen folgende.“ So charakterisiert der Berliner Vogelkundler Carl Bolle den kleinen Finken in seinen BEMERKUNGEN ÜBER DIE VÖGEL DER CANARISCHEN INSELN von 1854.

Carl Bolle 1821 -1909 Botaniker Ornithologe

Sich selbst charakterisiert er dort so: „Der Schreiber dieser Zeilen, der es zu den günstigeren Schicksalen seines Lebens rechnet, ein Jahr lang unter dem schönen Himmel jenes tiefen Südens verlebt zu haben, gesteht, dass ihn mehr Neigung, als streng wissenschaftliche Befähigung, den Fuß mit Schüchternheit gerade auf dieses Gebiet setzen lässt. Zu jener Zeit nur allein botanischen Studien und seiner Gesundheit in einem reinen, ungetrübten Naturgenusse inmitten der großartigsten Szenerien lebend, waren ornithologische Forschungen für ihn in den Hintergrund gerückt: so dass die Lust an Beobachtungen, zu denen er sich jetzt lebhaft angeregt fühlt, nur in Zwischenräumen, je nach der stoßweise gleichsam aufflammenden Liebhaberei, in ihm rege wurde. Aber baut sich das Gebäude der Wissenschaft nicht aus tausend kleineren Tatsachen auf, von denen keine, wenn aufrichtig und treu wiedergegeben, eine Lücke auszufüllen verfehlt? Ist der kleinste Baustein zur Vollendung des großen Ganzen nicht eine annehmbare Gabe?“

Als er 1851 auf den Kanarischen Inseln nur seiner Gesundheit lebte, waren ornithologische Studien ihm noch Liebhaberei, 1884 folgte er dem in diesem Jahre gestorbenen Alfred Brehm als Präsident der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft.

Carl Bolle wurde geboren am 21. November 1821 in Schöneberg. Schöneberg wurde zwar erst 1920 kommunalpolitisch ein Teil von Berlin, aber die Schöneberger waren schon damals Berliner. Berliner, bei denen sich Geburt, Reichtum, Talent und Wissen in wunderbarer Weise vertrugen. Sein Vater David Bolle war Besitzer einer Bierbrauerei, seine Mutter hieß Henriette Marggraf.

So war es wohl möglich, dass Christian Ludwig Brehms HANDBUCH DER NATURGESCHICHTE ALLER VÖGEL DEUTSCHLANDS bei seinem Erscheinen 1831 auf dem Geburtstagstisch des jungen Bolle lag und auch ihm die ersten, einfachen Kenntnisse über Vögel gab und in ihm die Liebe zur Tierwelt erwecken konnte.

Er besuchte das Französische Gymnasium und ab 1841 die Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. Nach zwei Jahren Studium in Bonn kam er 1845 zur Berliner Universität zurück und promovierte am 11. Juli 1846 zum Doktor ,in medicina et chirurgia’; seinen vornehmlichen naturwissenschaftlichen Interessen gemäß über ein aktuelles Problem: ÜBER DIE ALPINE VEGETATION IN DEUTSCHLAND AUSSERHALB DER ALPEN.

In seiner Promotion wurde er zu einem naturgeschichtlichen Problem geführt, das seit Jahrzehnten die Botaniker und Erforscher der aus der Eiszeit verbliebenen Relikte hochalpiner Formen unablässig beschäftigte. Man hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts die chaotischen Ablagerungen in Nordeuropa und im Alpenraum von den darunter liegenden geordneten Schichten zu unterscheiden gelernt und ihre Verschiebung weit von ihrer Herkunft der Wirkung des Wassers zugeschrieben. Die Anlehnung nahm man aus biblischen Nachrichten über die Sintflut oder den noch üblichen Anschauungen des Neptunismus. Wasser war ja schon fast richtig, nur war es gefrorenes in bisher nicht vorstellbarem großem Ausmaße. Die Eiszeit war noch kein anerkanntes Ereignis.

Читать дальше