Es geht los. Jeder Teilnehmer hält ein Klemmbrett auf den Knien, es herrscht Handy-Verbot, und Spickzettel sind natürlich auch tabu. Christina Noack diktiert, und schon im ersten Satz stöhnen einige Prüflinge auf. „Wo vorzeiten sonntagvormittags Gläubige herbeiströmten ...“ Sonntagvormittags? Groß oder klein, zusammen oder getrennt? Wir hören und schreiben, dass Heerscharen Kunstinteressierter zusammenkommen, um mit Geistesverwandten zu warten. Worauf? Auf das Eingelassen werden, und da stellt sich schon wieder dieselbe Frage. Ich entscheide mich für Großschreibung, aber mit Bindestrich. Mein erster Fehler, wie ich später erfahre.

Als Zeitungsredakteur kann ich zwar ein Wort wie „Koryphäe“ oder „Galionsfigur“ unfallfrei buchstabieren, aber ich tue mich schwer mit einem Begriff wie dem „äußerst staunenerregend Ausgestellten“, dem ich eine Kopplung andichte, die gegen die Dudenregel verstößt.

Weil mich das Nachdenken über diese Klippe, die ich stets elegant zu umschiffen versuche, so irritiert, unterläuft mir noch im selben Satz ein Fehler, den mir schon mein Grundschullehrer nicht verziehen hätte: Widerhall mit „ie“! Wie konnte das passieren? Es hallt nicht wieder, sondern gegen.

So reiht sich Fehler an Fehler, und am Ende lässt Christina Noack uns selber unsere Unvollkommenheiten korrigieren. Die Nachkontrolle übernimmt eine Jury. 15 Fehler sind es bei mir, was werden meine Kollegen sagen? Neben mir sitzt Sylke Ditting, eine Mutter, die mit acht Fehlern ausgekommen ist. „Streberin!“, rufe ich ihr zu, dabei gilt ihr meine ganze Bewunderung. Und ich lasse mir von ihr erklären, wie sie diese Stufe der Rechtschreibperfektion erklommen hat. Sie lese viel – Bücher und Zeitungen, erklärt sie, und fügt hinzu: „Alles, was man schreibt, ist eine Visitenkarte.“ Mit ihren acht Fehlern ist Sylke Ditting die Gewinnerin in der Elternwertung. Der beste Lehrer, Thomas Allewelt vom Gymnasium „In der Wüste“, hat auch nur einen Fehler weniger. Die Schülerwertung gewinnt Anton Stratmann mit 14 Fehlern, und der Publikumspreis geht an Gabriele Prell-Grossarth (12 Fehler). Alle vier haben sich damit für das bundesweite Finale in Frankfurt qualifiziert.

Mit meinen 15 Fehlern ist für mich ein dritter Preis in der Elterngruppe abgefallen. Da kann ich ja doch noch erhobenen Hauptes vor meine Kollegen treten. Ach ja, und „herumkrakeelen“ schreibt man mit vier e!

Handys und Spickzettel verboten: Diktatwettbewerb in der Kunsthalle. (Uwe Lewandowski)

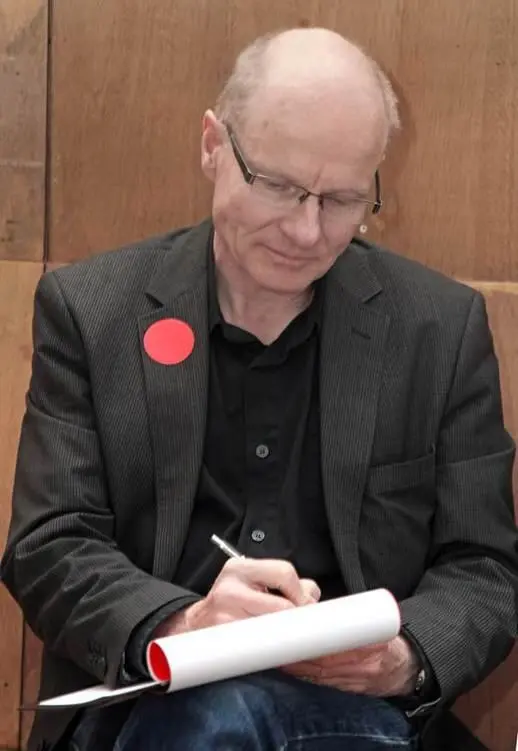

Diktatschreiben im Selbstversuch: Redakteur Rainer-Lahmann-Lammert bei der Arbeit. (Elvira Parton)

Diktatschreiben ist doch cool: Sarrah (11) und Safia (9) waren die jüngsten Teilnehmerinnen. (Rainer Lahmann-Lammert)

Ohne Fehler kam keiner ins Ziel: Michael Prior (links) und Christina Noack (rechts) mit den Gewinnern Gabriele Prell-Grossarth (Publikum, 12 Fehler), Sylke Ditting (Eltern, 9 Fehler), Thomas Allewelt (Lehrer, 7 Fehler) und Anton Stratmann (Schüler, 14 Fehler). (Uwe Lewandowski)

„Holocaust-Gedenken hat sich gewandelt“

Präsident des Zentralrats der Juden lobt neue Erinnerungskultur

Von Franziska Kückmann und Burkhard Ewert

Im Zentrum seiner Gemeinde in Würzburg spricht der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, im Interview über das Holocaust-Gedenken, die Pegida-Bewegung und jüdisches Gemeindeleben in Deutschland 70 Jahre nach Auschwitz.

Herr Schuster, wie begehen Sie den 70. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung?

Ich werde morgens an der Gedenkstunde im Bundestag teilnehmen, bei der Bundespräsident Joachim Gauck sprechen wird, und ihn auf seine Einladung hin anschließend zur Gedenkveranstaltung in Auschwitz begleiten.

Wie erleben Sie die Holocaust-Gedenkkultur in Deutschland?

Die Gedenkkultur hat sich in den letzten 20 Jahren positiv gewandelt. Dies hat sicherlich auch damit zu tun, dass aus der Generation der Täter nur noch wenige leben und die jüngere Generation offener über dieses Thema spricht. Dass die Gedenkkultur in gewissem Maße ritualisiert ist, empfinde ich nicht als negativ, im Gegenteil. Ich begrüße es, dass es feste Termine im Jahresablauf gibt, um sich an Ereignisse zu erinnern. Parallel dazu muss es andere Arten des Gedenkens geben wie beispielsweise die Stolpersteine. Diese Aktion finde ich sehr gelungen.

Auch die Zeitzeugen auf der Opferseite werden in absehbarer Zeit verschwinden. Wie kann die Erinnerung an den Holocaust wach gehalten werden?

Wichtig ist es, die Erinnerungen der noch lebenden Zeitzeugen in Wort, Schrift und Ton festzuhalten und das Erlebte einzufangen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass diese Authentizität verloren geht. Auch in den Schulen muss das Thema präsent bleiben.

Wie stellen Sie sich das vor?

Ich wünsche mir, dass jeder Schüler ab der neunten Klasse verpflichtend eine KZ-Gedenkstätte besucht. Alle Bundesländer, in denen das noch nicht der Fall ist, sind gefragt, dies einzuführen. Theorie und Unterricht sind schließlich die eine Sache, das konkrete Erleben vor Ort, die plastische Anschauung die andere.

Der russische Präsident Wladimir Putin wird an der Veranstaltung in Auschwitz nicht teilnehmen. Dürfen aktuelle politische Verstimmungen wie die Ukraine-Krise das Gedenken derart beeinflussen?

Ich bedauere es, dass auf dem Rücken dieses Gedenktages Politik gemacht wird. Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn Herr Putin nach Auschwitz kommen würde. Ich bin auch nicht froh darüber, dass es noch eine weitere Gedenkveranstaltung in Tschechien gibt. Der authentische Ort für den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar ist Auschwitz.

Gerade im letzten Jahr wurde im Zusammenhang mit den Protesten gegen den Gazakrieg vor einem gestiegenen Antisemitismus in Deutschland gewarnt. Sehen Sie diesen auch?

Ich sehe neue Formen von Antisemitismus in Deutschland. Im vergangenen Sommer hat sich eine unheilige Allianz gebildet aus irregeleiteten muslimischen Jugendlichen, Islamisten, Teilen der extremen Linken und Rechtsradikalen. Das war eine Gemeinschaft, deren Mitglieder ein gemeinsames Feindbild hatten: Israel, und darüber die Juden allgemein. Dieser Protest kam nicht aus der Mitte der Gesellschaft.

Neuere Definitionen wie die des israelischen Politikers Natan Sharansky sehen Antisemitismus bereits bei scharfer Kritik an Israel gegeben. Sehen Sie das auch so?

Sharansky hat analysiert, was die Kritik an Israel häufig ausmacht. Und das ist oft eine Dämonisierung oder Delegitimierung des Staates Israel. Ebenso werden an Israel häufig andere Standards angelegt als an andere Staaten. Antisemitismus kommt zunehmend in diesem Gewand daher.

Wie ist die Situation von Juden in Deutschland: Müssen sie sich unauffällig verhalten, um in Ruhe leben zu können?

Wenn wir wirklich so weit wären, dann wäre das sehr problematisch. Aber wir sind es nicht. Es gibt Übergriffe, aber das sind Ausnahmen, in jüngster Zeit übrigens eher von extremistischen Muslimen und nicht mit rechtsradikaler Motivation. Ich sehe keine Notwendigkeit dafür, sich als Jude in Deutschland zu verstecken.

Читать дальше

![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)