Ungeachtet dessen streiten die Abgeordneten in Frankfurt hingebungsvoll über die Grenzlinien des neuen Staates in der Mitte des Kontinents. Die einen plädieren für einen großdeutschen Staat mit Österreich und Preußen. Die Befürworter dieser Idee träumen von einem Großdeutschland unter habsburgischer Kaiserkrone, sie schwärmen von dem wieder erwachten alten Kaiserreich des Mittelalters und ummanteln es mit ein wenig liberalem Zeitgeist. Dabei merken sie kaum, dass sie sich selbst ein Bein stellen, weil sie die Frage nicht beantworten können, wie mit den vielen Millionen Nichtdeutschen umzugehen sei, die im österreichischen Vielvölkerstaat leben. Zudem ist Österreich nur mit einem Teil seines Staatsgebietes im Deutschen Bund. Dann – so ihre Antwort – soll eben nur der „deutsche“ Teil Österreichs dem neuen Staat angehören. Was aber soll mit dem Rest Österreichs geschehen? Das kategorische „Nein“ des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. (1830 – 1916) auf diesen waghalsigen Plan ist weder erstaunlich noch lässt es lange auf sich warten. Die Annahme dieses Plans würde unweigerlich die Teilung Österreichs nach sich ziehen, weil sich die nicht zum neuen deutschen Reich gehörenden Länder abspalten würden. Die „Großdeutschen“ übersehen auch den Rest der Nationalitäten, die in den Grenzen des von ihnen erdachten Reiches leben: Italiener in Istrien und Tirol, Slowenen in Krain, Tschechen und Polen in Schlesien. Zudem gibt es Länder, in denen die Deutschen eindeutig in der Minderheit sind: in Böhmen und Mähren.

Den „Großdeutschen“ halten die „Kleindeutschen“ ihren Plan entgegen: Dem neuen deutschen Staat sollen der Deutschen Bund und Preußen angehören. Auch dieser Plan erwirkt den Widerspruch von Franz Joseph I., der Österreich als deutsche Bundesmacht erhalten will. Die Rede des Dichters Ludwig Uhland vom 22. Januar 1849 fasst die Bedenken gegen diese „kleindeutsche“ Lösung zusammen:

„Die deutsche Einheit soll geschaffen werden; diese Einheit ist aber nicht eine Ziffer; sonst könnte man fort und fort den Reichsapfel abschälen, bis zuletzt Deutschland in Lichtenstein aufginge. Eine wahre Einigung muss alle deutschen Ländergebiete zusammenfassen. Das ist eine stümperhafte Einheit, die ein Drittel der deutschen Länder außerhalb der Einigung lässt. Dass es schwierig ist, Österreich mit dem übrigen Deutschland zu vereinigen, wissen wir alle; aber es scheint, manche nehmen es auch zu leicht, auf Österreich zu verzichten. (…) Wie verengt ist unser Gesichtskreis, wenn Österreich von uns ausgeschieden ist!“

Dem Beifall von der einen Seite stehen Buh-Rufe der anderen Seite gegenüber. Die Nationalversammlung ist gespalten genau wie in einer anderen, ebenfalls entscheidenden Frage. Soll der neue Staat eine Republik oder eine konstitutionelle Monarchie werden, in der die Macht des Königs durch Parlament und Gesetze eingeschränkt ist? Der bayrische Abgeordnete Marquard Barth (1809 – 1885) ist ein glühender Verfechter der erblichen Monarchie, was er in seiner Rede vor den Abgeordneten der Nationalversammlung am 18. Januar 1949 in folgende Worte kleidet:

„Macht ist es, meine Herren, was die Nation von uns verlangt, und als Mittel zur Macht die Einheit, aber nicht jene ideale Einheit, welche sich als loses Band um eine große Ländermasse schlingt, sondern eine praktische Einheit. Nur wenn es klar hervortritt, dass Deutschland aufgehört hat, ein Durcheinander zu sein, und ein Bundesstaat geworden ist, nur dann wenn klar hervortritt, dass das Reich wirklich eine Bedeutung und dass die Reichsgewalt wirklich eine Gewalt (ist), nur dann werden wir Ansehen haben und Kredit. (…) Darum lassen Sie uns nicht zurückschrecken vor dem letzten entscheidenden Schritte, lassen Sie uns nicht stehen bleiben vor dem Throne, den wir nicht vernichten, sondern errichten wollen. (…) Wenn Sie wollen, dass das künftige Oberhaupt des Reiches seine Interessen mit denen des Staates amalgiere, sein eigenes Bestes und das seines Hauses nur wiederfinde in dem allgemeinen Besten des Vaterlandes, dann müssen Sie nicht ein vertragsmäßiges Verhältnis eingehen, dazu bedarf es mehr, dazu bedarf es einer Ehe.“

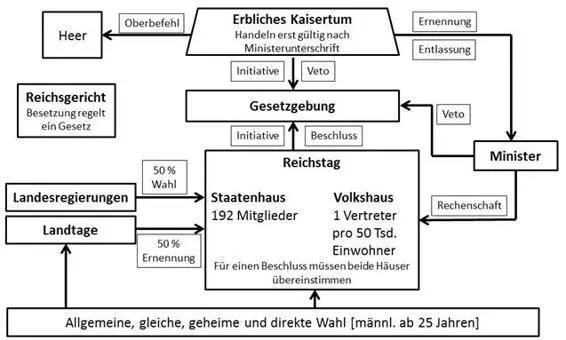

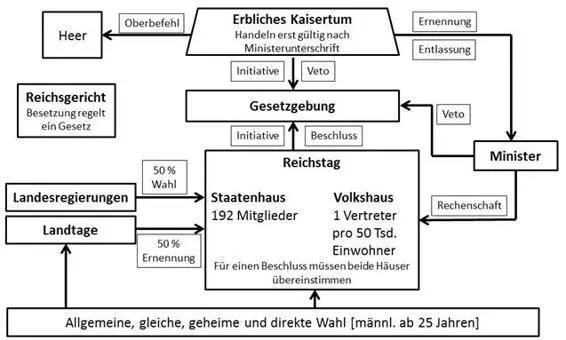

Und diese Ehe soll am 27. März 1849 geschlossen werden, als nach langem Hin und Her die deutsche Reichsverfassung verabschiedet wird. Deutschland soll eine konstitutionelle Monarchie werden mit dem preußischen König als deutschem Kaiser an der Spitze. Er soll den Oberbefehl über das Heer erhalten, das Land nach außen vertreten, Minister ernennen und entlassen. In seinem Handeln ist er allerdings an die schriftliche Zustimmung von Parlament und Minister gebunden. Kaiser und Minister haben Einfluss auf die Gesetzgebung, weil sie beide ein Veto einlegen können, der Kaiser kann zudem auch eigene Gesetzesinitiativen starten.

Die eigentliche Gesetzgebungskompetenz liegt aber beim Reichstag, der aus zwei Kammern besteht. Seine Beschlüsse müssen von beiden Kammern getragen und gebilligt werden. Das „Volkshaus“ (vielleicht vergleichbar mit dem Bundestag) besteht aus je einem Vertreter für 50.000 Einwohner. Das „Staatenhaus“ – also der Bundesrat – wird zur Hälfte von den Landesregierungen, die ihre Delegierten wählen, beschickt und zur anderen Hälfte von den Landtagen, die ihre Vertreter ernennen. Die Minister sind dem Reichstag Rechenschaft schuldig. Das Reichsgericht ist von der Politik unabhängig, über seine Besetzung soll ein eigenes Gesetz entscheiden und wählen dürfen alle Männer über 25 Jahren in allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Abstimmungen. Frauen haben kein Wahlrecht. Einen Tag nach der Verabschiedung der neuen Verfassung wählt die Nationalversammlung mit knapper Mehrheit den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. zum deutschen Kaiser.

Schaubild 2

[Verfassungsentwurf der deutschen Nationalversammlung vom 27. 3. 1849]

Mit diesem Votum in der Tasche machen sich am 3. April 1849 mehr als 30 Delegierte der Nationalversammlung auf den Weg zum preußischen König nach Berlin. Friedrich Wilhelm IV. nimmt seine Wahl zum deutschen Kaiser mit freundlichen Worten zur Kenntnis und bittet um Bedenkzeit. Aber seine Entscheidung steht schon lange fest. „Dieses Ding“, wie er die Kaiserkrone nennt, nimmt er nicht an. Seine Gründe hat er dem Abgeordneten Ernst Moritz Arndt schon kurz vorher anvertraut:

„Das Ding, von dem wir reden, trägt nicht das Zeichen des heiligen Kreuzes, drückt nicht den Stempel ‚von Gottes Gnaden‘ aufs Haupt, ist keine Krone. Es ist das eiserne Halsband der Knechtschaft, durch welches der Sohn von mehr als 24 Regenten, Kurfürsten und Königen, das Haupt von 16 Millionen, der Herr des treuesten und tapfersten Heeres der Welt der Revolution zum Leibeigenen gemacht werden würde.“

Friedrich Wilhelm IV. will nicht von der „Kanaille“ gekrönt werden. Diese leichtfertige Abweisung des Wunsches der Nationalversammlung ist aber weit mehr als nur die starrsinnige Haltung eines preußischen Potentaten. Der König von Preußen vergibt mit seiner Ablehnung den Deutschen die letzte Chance sich friedlich in einem gemeinsamen Staat zu vereinen. Ihm ist das sicher nicht bewusst gewesen, aber in der historischen Rückschau erweist sich seine Haltung als fatal. Dem Parlament gegenüber verweist Friedrich Wilhelm IV. auf die Ablehnung seiner Regentschaft durch sämtliche europäischen Herrscher, die in einer neuen kaiserlichen deutschen Großmacht – nach bekanntem Strickmuster – nur einen lästigen Konkurrenten sehen und ihn vermutlich alsbald in einen Krieg verwickeln würden. Weit mehr aber zählt, dass Friedrich Wilhelm IV. kein Bürgermonarch ist. Einer durch das Parlament bewerkstelligten deutschen Einheit ist damit der Weg versperrt, jetzt bleibt nur noch die Vereinigung von oben - durch die deutschen Fürsten. Diese „Einheit“ wird der Bruder und Nachfolger Friedrich Wilhelms IV. 1871 mit Hilfe des „eisernen Kanzlers“ Otto von Bismarck ebenso prunkvoll wie gewaltsam inszenieren.

Читать дальше