Sie, liebe Leserinnen und Leser, halten mit dem Buch „Klein, aber (nicht immer) fein – Teil 1“ (von Luxemburg bis Monaco), beileibe keine Schillersche Elegie in den Händen, und ein Spaziergang ist meine insgesamt fast halbjährige Reise auch nicht immer - eher eine lange Wanderung, auf der ich viele Geschichten sammeln und aufschreiben kann. Um von einem Ort zum nächsten zu gelangen, muss ich eine Vielzahl von Verkehrsmitteln benutzen. Ich will es nicht verschweigen: ab und an benutze ich auch das Flugzeug. Liebe Mutter Erde, verzeih mir. Wann immer es geht, reise ich per Bahn, Bus, Schiff oder auch mal auf Schusters Rappen. Unterwegs durchquere ich auch sehr viele Länder mit mehr als einer Million Einwohnern, doch über diese Transitländer berichte ich hier nicht. Mit drei Ausnahmen, denn drei Geschichten aus der Schweiz, aus Albanien und aus Kosovo möchte ich Ihnen, liebe Leserschaft, dann doch nicht vorenthalten.

Jetzt wird es aber Zeit, endlich loszufahren. Heute, am 1. Mai 2019. Die Reise beginnt mit einer Bahnfahrt von Hannover zum Großherzogtum Luxemburg. Zu dem Kleinstaat, der nach Zypern und Montenegro die drittmeisten Einwohner hat. Das bleibt vielleicht nicht mehr lange so, denn Luxemburgs Einwohnerzahl wächst stetig: zwischen 1980 und 2010 um 147.000 Menschen. Am 1.1.2018 wurde mit 602.005 Einwohnern erstmalig die 600.000-Marke überschritten und am 1.1.2019 ergab die statistische Erhebung, dass nunmehr 613.894 Menschen in Luxemburg leben. Legt man die Steigerung des letzten Jahres (ein Zuwachs von 11.889 Einwohnern) zugrunde, dann wird bei der Erhebung am 1.1.2052 Luxemburg erstmals mehr als eine Million Einwohner haben und somit die Berechtigung verlieren, an den Spielen der kleinen Staaten teilzunehmen. Zu diesen Spielen später mehr.

Mir wëlle bleiwe wat mir sinn

Das fängt ja gut an! Erste Station der Reise – Luxemburg – und dann gleich so ein Problem. Wie soll ich meiner Leserschaft bloß klar machen, dass mein Gesprächspartner noch alle Tassen im Schrank hat. Hat der Mann etwa ein paar Schrauben locker? Ein Luxemburger, der im Besitz einer Dauerkarte für einen Fußballverein ist, der – fragen Sie da mal in Hamburg nach – nicht nur grün ist, sondern auch noch nach Fisch stinkt? Der Mann fährt nicht nur etwa 17 mal im Jahr mit dem Zug von Luxemburg nach Bremen, sondern auch noch regelmäßig in die Trainingslager von Werder. „Schreiben Sie einfach, dass ich ein paar Schrauben locker habe.“ Also Humor hat er auf jeden Fall, der ehemalige Banker und jetzige Theaterregisseur und Schöffe Joe Heintzen aus Vianden im Norden Luxemburgs, gleich an der deutschen Grenze.

Wie es der Zufall will, ist mein guter Freund Toni ebenfalls Werder-Fan und sitzt im Weserstadion immer neben Joe. Es bedurfte nur einer kurzen Email-Anfrage, und schon hatte ich die Zusage für ein Treffen in Vianden. Glück gehabt, denn Joe ist ein vielbeschäftigter Mann. Als Gemeinderatsmitglied von Vianden wurde Joe zum Schöffen gewählt. Hier sollte ich wohl erläutern, dass Schöffen in Luxemburg und Schöffen in Deutschland völlig unterschiedliche Ämter ausüben. In solchen Fällen hilft Wikipedia wie immer weiter: „An der Spitze der luxemburgischen Gemeinde steht der Buergermeeschter (deutsch Bürgermeister , französisch Maire ). Er führt als Verwaltungsbeamter die Geschäfte der Gemeinde. Ihm zur Seite gestellt sind die Schäffen (deutsch Schöffen , französisch Echevins ) sowie der demokratisch nach Mehrheits- oder Verhältniswahl gewählte Gemeinderat, aus dem Bürgermeister und Schöffen hervorgehen sollen.“

„Wir sind zwei parteiunabhängige Gruppen im Gemeinderat. Meine Gruppe stellt sechs Mitglieder, die Opposition nur drei. Politisch bilde ich als sozial-liberal eingestellter Mensch den rechten Flügel in unserer Gruppe. Die FDP in Deutschland wäre mir aber zu weit rechts.“ Wie ich von Joe erfahre, wählt die Mehrheit in Vianden traditionell eher links. „Eine Partei wie die AfD in Deutschland gibt es bei uns nicht.“ Joe erzählt aber auch, dass die beiden rechten Parteien (welche rechts von denen mit dem „C“ anzusiedeln sind) derzeit versuchen, den Luxemburger Wahlspruch „Mir wëlle bleiwe wat mir sinn“ zu usurpieren, um Stimmung gegen Migranten zu machen. „Aber auch ich stehe zu unserem Spruch, denn wir können schon stolz auf unser Land sein, das in vielerlei Hinsicht Vorbild für die großen Länder sein kann.“

Diesen Wahlspruch haben die Luxemburger übrigens einer Krise zu verdanken, der Luxemburgkrise im Jahre 1867. Damals versuchte der französische Kaiser Napoleon III., Luxemburg von König Wilhelm III. der Niederlande (auch König-Großherzog Wilhelm III) zu kaufen. Da hatte er aber die Rechnung ohne die Öffentlichkeit im Großherzogtum und anderen Gebieten des Deutschen Bundes (eine Folge des Wiener Kongresses von 1812) gemacht. Die Luxemburger hatten schließlich in der Geschichte vier römisch-deutsche Kaiser hervorgebracht. Da konnte man ihr Land doch nicht einfach an den damaligen Erbfeind Deutschlands, an Frankreich, verkaufen. Die Protestbewegung plädierte für den Erhalt des Status quo und kreierte den Slogan „Mir wëlle bleiwe wat mir sinn“ (Wir wollen bleiben, was wir sind). Nun, zu guter Letzt wurde ein Kompromiss gefunden und das Land für immer neutral erklärt.

Ich verstehe gut, was Joe im Sinn hat. Schließlich sind die Luxemburger Vorbild-Europäer, wurden gar als ganzes Volk schon für Ihre Europafreundlichkeit mit dem Karlspreis der Stadt Aachen ausgezeichnet. Ja, schon deswegen sollen sie wirklich bleiben, was sie sind, die Luxemburger!

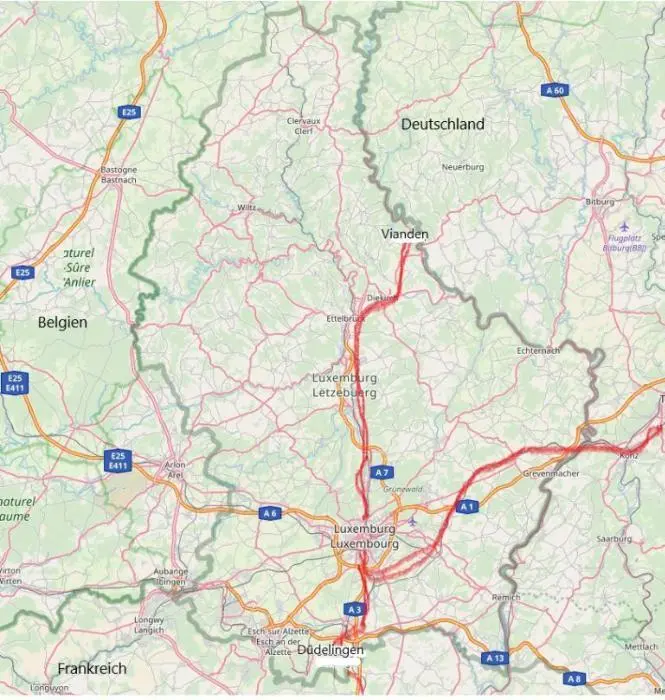

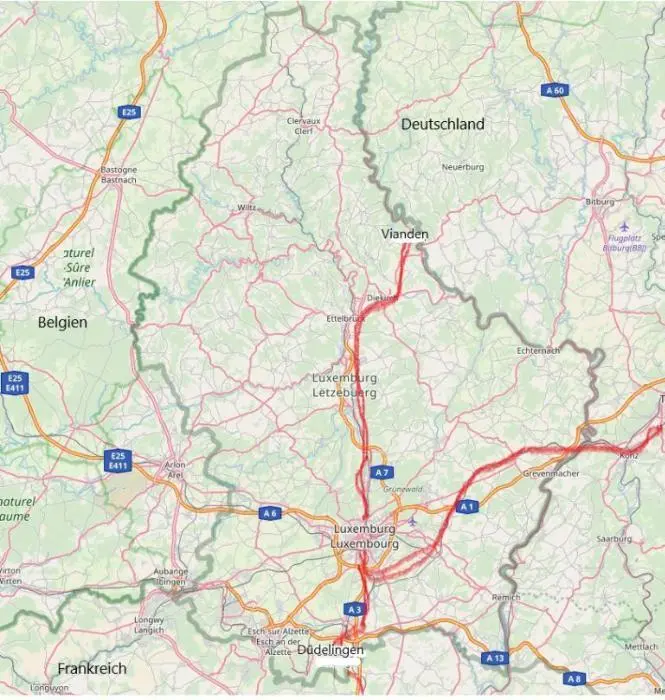

Ich treffe Joe um 14.00 Uhr am östlichen Ufer des Flusses Our, sozusagen auf der „deutschen Seite“. Nur hier in Vianden gibt es eine kurze (sieben Kilometer lange) Grenze an Land zwischen Luxemburg und Deutschland. Ansonsten bilden die Flüsse Our, Sauer und Mosel die insgesamt 135 Kilometer lange Grenze. „Wir fahren jetzt erst einmal hoch zur Burg. Dort werden wir uns mit Frank treffen, der macht mit uns eine Führung.“ Natürlich will mir Joe zuerst die bekannteste Touristenattraktion Viandens zeigen, die Oranierburg. Immerhin ist diese mit mehr als 200.000 Besuchern jährlich die meistbesuchte historische Sehenswürdigkeit von ganz Luxemburg, wie ich von Frank erfahre. Frank ist ebenfalls Gemeinderatsmitglied, allerdings von der „Opposition“. Trotzdem scheinen sich meine beiden Begleiter sehr zu mögen und zu schätzen. Eine derartig freundschaftliche Beziehung über die Fraktionsgrenzen hinweg wünschte ich mal den Mitgliedern unseres eigenen Gemeinderates. Nun, das ist jetzt aber wirklich eine ganz andere Geschichte.

Frank arbeitet hier auf der Burg, was den angenehmen Nebeneffekt hat, dass ich eine höchst kompetente und amüsante Führung bekomme. Zuerst schauen wir uns einige Modelle der Burg an. Modelle von den verschiedensten Zeiten, also von der Gründung als römisches Kastell im vierten Jahrhundert, über die Erweiterung im 11. Jahrhundert, mehrerer Um- und Anbauten in den folgenden Jahrhunderten, den Verkauf und Verfall im 19. Jahrhundert bis zum Wiederaufbau und Restaurierung seit 1977. „Hier, dieses Modell aus dem 13. Jahrhundert zeigt die Burg zur Zeit Yolandas von Vianden. Die spätere Priorin des Klosters Mariental ist ca. 1231 hier geboren und aufgewachsen. Bisher ist sie nur selig gesprochen, zur Heiligsprechung fehlt der Nachweis eines Wunders. Nun, wir arbeiten daran, das Wunder bekommen wir schon noch hin“, soweit Frank. So erfolgreich Yolanda in religiöser Hinsicht auch war, so nachteilig war aus politischer Sicht ihre dem Klostereintritt vorangegangene Weigerung, Walram II. von Monschau zu heiraten. Dabei hatte es ihr Vater, Graf Heinrich der I., doch nur gut mit seiner Tochter gemeint, als er ihr diese Heirat nahelegte. Der Einfluss Viandens wäre durch diese Heirat deutlich gewachsen. Wer weiß schon, ob sich die Geschichte nicht ganz anders entwickelt hätte, mit einem „neuen Lothringen“.

Читать дальше