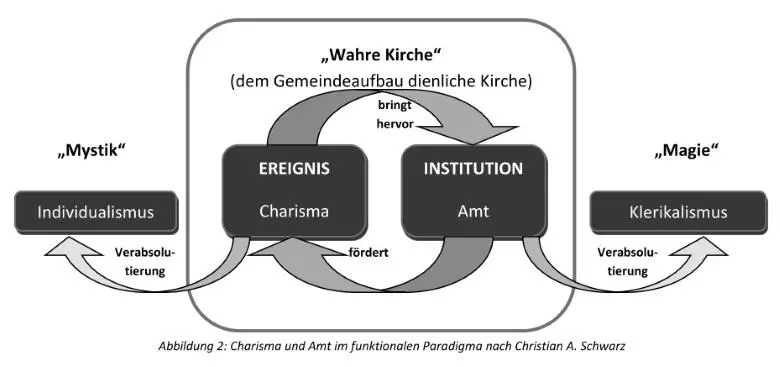

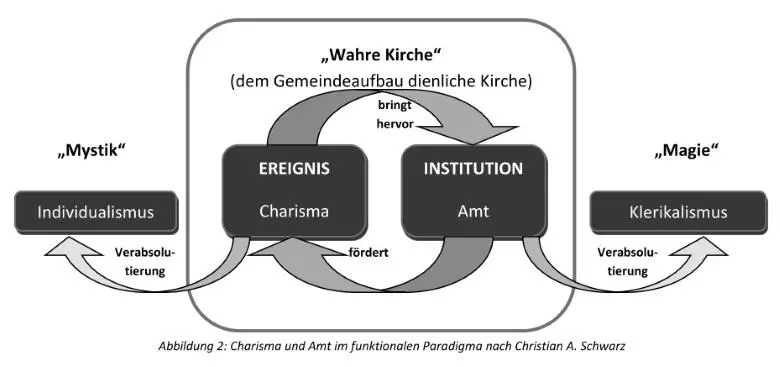

Dieses «neue Paradigma» wird von Schwarz auf der einen Seite unterschieden von dem «mystischen Paradigma», das in einem schwärmerischen Subjektivismus den Ereignischarakter verabsolutiere und prinzipiell institutionsfeindlich sei. Auf der anderen Seite grenzt er sich von einem «magischen Paradigma» ab, das in einem institutionalistischen Objektivismus vom Vorhandensein der institutionellen Elemente auf das Vorhandensein von Glaube, Gemeinschaft und Dienst schließe.[728] Das «funktionale Paradigma» stehe zwischen «Mystik» und «Magie», insofern es an der Notwendigkeit von Institutionen festhalte, sie zugleich aber dem Ereigniswerden von Gemeinde funktional zuordne und dadurch relativiere.

Durch das funktionale Paradigma versucht Schwarz, zu einer Lösung der Frage nach der «Machbarkeit» des Gemeindeaufbaus zu kommen. Wenige Jahre zuvor hatte er in einem Artikel der Zeitschrift «Gemeindewachstum» den «ewigen Vorwurf der Machbarkeit» noch durch einen Verweis auf 1Kor 3,9 für «ein für alle Mal als gelöst» betrachtet:[729] «Gott baut – und wir bauen mit. Punkt.»[730] Durch die Unterscheidung von Institution und Ereignis kann Schwarz nun differenzieren: Während Gemeinde als Ereignis unverfügbar bleibe, seien die Institutionen «machbar» und «verfügbar».[731] Das Verfügbare sei im Gemeindeaufbau «derartig unter das Kriterium der Funktionalität zu stellen, daß das Unverfügbare geschehen kann»[732].

Schwarz wehrt sich dabei ausdrücklich gegen den Vorwurf eines «untheologischen Pragmatismus»[733]. Die Frage nach der Funktionalität sei eine «eminent theologische Frage»[734]. Auch wenn der Begriff nicht in der Schrift vorkomme, so sei doch die gemeinte Sache biblisch-theologisch legitim. So setze Paulus in 1Kor 10,23, dem «locus classicus für biblische Funktionalität»[735], das Kriterium der Nützlichkeit parallel zum Kriterium der Auferbauung der Gemeinde und interpretiere dadurch beide Begriffe wechselseitig: «Nützlich ist, was der Auferbauung (oikodome) dient.»[736] Zugleich grenzt sich Schwarz gegen eine «lineare Kausalitätslogik mit einem statischen Ursache-Wirkung-Schema» ab.[737] Die Funktionalität institutioneller Ordnungen, das heißt ihr Vermögen, Gemeinde Ereignis werden zu lassen, sei Wirkung und sichtbare Manifestation des Geistes: «Der Heilige Geist ist derjenige, der das, was wir mit ‹Funktionalität› meinen, bewirkt […] [so] dass man geradezu von pneumatischer Funktionalität sprechen könnte.»[738] Wo der «Kreislauf» von Institution und Ereignis intakt ist, werde «in der Kraft des Geistes Gemeinde gebaut».[739]

3.5.4.2 Charisma im funktionalen Paradigma

Das funktionale Paradigma dient Schwarz nicht nur als kritische Norm institutioneller Elemente, sondern zugleich als hermeneutische Meta-Theorie, die den Anspruch erhebt, systematisch-theologische Streitfragen «aus makroskopischer Perspektive»[740] betrachten und entscheidende Kriterien zu ihrer Beantwortung geben zu können. Die Themen werden dabei einem der drei grundlegenden Lebensäußerungen der Gemeinde (Glaube, Gemeinschaft, Dienst) zugewiesen, die entsprechenden kontroversen Positionen als These und Antithese dem magischen bzw. dem mystischen Paradigma zugeordnet. Im funktionalen Paradigma wird dann eine synthetische Lösung gesucht. In dieser Systematik kommt Schwarz im Bereich der dritten Lebensäußerung, Dienst, auf die Charismen zu sprechen. Sie stehen als ereignishafte Elemente den institutionellen Ämtern gegenüber. Die Verabsolutierung jeweils eines Pols führt zu den Einseitigkeiten des magischen bzw. mystischen Paradigmas: Individualismus bzw. Klerikalismus.

Als «Klerikalismus» bezeichnet Schwarz die Position, die die charismatische Begabung des Amtsträgers sakramentalistisch zu sichern versucht. Zwar hätten die Kirchen der Reformation ein derartiges Amtsverständnis weitgehend abgelehnt, doch ließen sich noch innerhalb des Protestantismus «Spuren des Klerikalismus»[741] aufweisen. Das Verständnis des Pastors als eines Alleskönners, das ihn «zum Dilettantismus […] verurteilt» und zugleich die «pastorenzentrierte Versorgungsmentalität in der Gemeinde zementiert», weise ebenso auf die «magische» Identifikation von Charisma und Amt wie die Degradierung der Laien zu «Gehilfen», die dem Pastor bei der Erledigung seiner Aufgaben behilflich sind.[742] Dem gleichen Denkparadigma entspringe ein «geistlicher Taylorismus»[743], der von im Voraus fixierten Aufgaben ausgehe und ihnen Mitarbeiter ohne Beachtung ihrer geistlichen Gaben zuordne. Er könne zu einer «Opfermentalität»[744] führen, die das Leiden an Aufgaben geistlich verklärt, anstatt kritisch nach der Übereinstimmung von Gabe und Aufgabe zu fragen.

Die entgegengesetzte Position ist nach Schwarz ein «Individualismus», der durch ein «privatistische[s] Glaubens- und Dienstverständnis»[745] gekennzeichnet ist. Er verweigert sich einer konkreten Zuordnung von Gaben und Aufgaben, da sein Verständnis der Charismen ihrer «konkrete[n] ‹Einplanung› für den Gemeindeaufbau»[746] widerspricht. Die spiritualistische Abwehr gegen jede Planung und die theologische Berufung auf das Unverfügbare führt aber dazu, dass die Gaben nicht zu dem Zweck eingesetzt werden, zu dem sie der Geist gegeben hat. Dadurch wird die Gemeinde aber der Dienste beraubt, für die Gott den entsprechenden Menschen begabt hat. Schwarz zitiert zustimmend Bohren: «Ohne Planung […] bleiben die Charismen ungenützt […] Ein Haupthindernis für solche Planung besteht in der unbestimmten Vorstellung, der Glaube an den Heiligen Geist sei unvereinbar mit ‹Planung›.»[747]

Der funktionale Ansatz des Gemeindeaufbau-Paradigmas führt nach Schwarz zu einem «funktionalen Charismenverständnis»[748], das die konsequente Zuordnung von konkreten Aufgaben («Ämtern»[749]) und geistlichen Gaben fordert. Theologische Grundlage dieser Zuordnung sei das Verständnis von Gemeinde als Leib Christi, nachdem jedem Glied des Leibes durch die verliehene Gabe eine «Stellung und Funktion»[750] im Ganzen zugewiesen werde. Die empfangene Gabe weise auf die Berufung und die zu erfüllende Aufgabe hin. In der Begrifflichkeit des funktionalen Paradigmas ausgedrückt: Das Ereignis (das Geschenk der Charismen) «bringt» die Institution («Ämter») «hervor».[751] Umgekehrt dienen die Ämter den Charismen zu «Schutz, Bewahrung und Förderung»[752]. Wie schon in der «Theologie des Gemeindeaufbaus» betont Schwarz, dass nicht in der Gemeinde eingesetzte Gaben in der Gefahr stehen zu pervertieren. Der Missbrauch von Charismen sei nur dadurch zu verhindern, dass ihnen Raum gegeben wird.

Setzt der Gemeindeaufbau bei dem an, was Gott an Gaben geschenkt hat, so trägt er nach Schwarz nicht nur dem von Gott geschenkten Reichtum Rechnung, sondern wird auch davor bewahrt, nach einem eigenen Konzept betrieben zu werden und von den Bedürfnissen und Wünschen der Gemeindeglieder oder denominationellen Vorgaben bestimmt zu sein. Der Ansatz bei den Charismen sei vielmehr ein «theonomer Ansatz»[753]: «Indem wir bei den Gaben, die uns Gott geschenkt hat, ansetzen, lassen wir uns von ihm zeigen, wie er unsere Gemeinde haben möchte.»[754]

Eine Praxis des Gemeindeaufbaus, der sich dem funktionalen Paradigma verpflichtet weiß, orientiere sich daher an folgenden vier Leitlinien, die im Wesentlichen den schon in der «Theologie des Gemeindeaufbaus» und im «Gabentest» dargelegten Prinzipien entsprechen: (1.) Es sei die vordringliche Aufgabe der Gemeindeleitung, jedem Christen beim Entdecken seiner geistlichen Gaben zu helfen. (2.) Die entdeckten Gaben müssen konkreten Aufgaben zugeordnet werden. Dabei sei (3.) die Leitung der Gemeinde selbst als ein Charisma unter vielen zu begreifen. Schließlich (4.) solle jeder, dessen Aufgabe nicht mit seiner geistlichen Gabe übereinstimmt, aus dem entsprechenden Dienst ausscheiden und zwar «ganz gleich, ob es sich um einen Straßenevangelisten, einen Hauskreisleiter, einen Pastor oder einen Bischof handelt»[755]. Wer aus einem unpassenden Dienst ausscheide, werde nicht nur selbst zum glücklicheren Menschen, sondern mache auch den wirklich von Gott begabten und für diese Aufgabe berufenen Menschen Platz.

Читать дальше