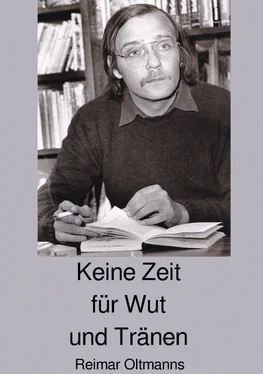

Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen

Здесь есть возможность читать онлайн «Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Keine Zeit für Wut und Tränen

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Keine Zeit für Wut und Tränen: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Keine Zeit für Wut und Tränen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Keine Zeit für Wut und Tränen — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Keine Zeit für Wut und Tränen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Atmosphäre mit sonntäglich verdünnten Braten-Soßengeruch in Kleidern und Anzügen entsprachen so ganz der bildhaft-poetischen Skizze deutscher Spießigkeit, wie sie der Liedermacher Franz Josef Degenhardt (*1931+2011 ) in seinem Lied „Deutscher Sonntag“ seinerzeit charakterisiert hatte. „Hütchen, Schühchen. Täschchen passend, ihre Männer unterfassend, die sie heimlich heimwärts ziehn, dass sie nicht in Kneipen fliehn …“.

Mutter Jutta hingegen hatte mit ihren damals 27 Jahren niemanden, den sie mindestens Bier lallend in einer Kneipe wähnte oder auch nur torkelnd vom Barhocker abholen konnte; als Orientierungspunkt wenigstens. Nicht einmal das. Noch nicht. Kriegs-Jahre, Männer-Mangel. Die wenigen Männchen, die das Kleinstädtchen beglückten, dort Tag für Tag ihre Aufwartungen machten, glaubten gar an ihre Rollen notorischer Frauenhelden; Kleinstadt-Casanovas gerufen. Es waren und blieben aber letztendlich Billigheimer fürs „flüchtige schnelle Nümmerchen“. Sie hatten nicht einmal eine Vorahnung davon, wer der Italiener Casanova (*1725+1798) tatsächlich war: ein Bildungsbürger, Literat und Wissenschaftler in Venedig.

Es blieb eine Folgeerscheinung des Zweiten Weltkrieges, der besagten Männer-Mangel-Jahre in den Fünfzigern. Das Verhältnis der Geschlechter war seinerzeit beträchtlich durcheinandergebracht, einstweilen zumindest. Ungeklärte Schicksale von Ehemänner, Onkel-Ehen ohne Trauschein, Soldaten-Kinder und Lucky-Strike-Beziehungen. Frauen waren in dieser Zeitspanne weitaus selbstständiger geworden. Aber derlei Autonomie nutzte ihrem Ruf, ihrem gesellschaftlichen Stellenwert reichlich wenig. Sie wurden wieder mehr oder minder ins Heim an den Herd zurückgedrängt. Verpasste Chancen.

Als exakt zu dieser Epoche die Schauspielerin Hildegard Knef (*1925+2002) in ihrem Film „Die Sünderin“ die Geschichte von einem intakten Mädchen erzählte, das durch Missgeschick zur diskrete Hure abgesackt schien, wusste in Schöningen offenkundig jeder, welche Frau man sich an Ort und Stelle vorzustellen hatte. Wochentags arbeitete das „Fräulein Jutta Köhler “ als Buchhalterin und Schreibkraft in der Firma M.H. Seifert im Nitrit-Pökelsalz-Vertrieb oft zehn bis zwölf Stunden von früh morgens bis spät abends, war oft auf Messen und Ausstellungen über Tage in fernen Städten unterwegs. Das war verdächtig, parkten zudem in gewissen Zeitabständen auch noch Autos der gehobenen Mittelklasse vor ihrer Haustür. Schließlich hatte sie auch mich noch durchzufüttern. Unterhalts-Geld, die eigentlich gesetzlich bestimmten monatlichen Alimente von meinem Vater, die hatte sie über Jahrzehnte nicht bekommen. Fehlanzeige.

Auf den Sonntag Spaziergängen in engen Winkeln der kleinen Stadt zog die alleinerziehende Frau als Bastard-Mutter oft verächtliche, strafende Blicke auf sich. Allein ihre Anwesenheit mit dem Bengel an der Hand galt schon als personifizierter Inbegriff sittlicher Gefährdung des bürgerlichen Anstands. Mir blieb es vorbehalten, in Lederhose, Schnürschuhen und Seppelhut ihr Wegbegleiter zu sein. Artig hatte ich die Mütze zu lüften oder überall wie nirgends bei Hinz und Kunz mit einem Diener gebückte Haltung einzunehmen.

Schon damals überkam mich ein Gefühl der Fremdheit, des Anderssein. Zuweilen wurde ich ganz still, weil ich lange, lange Augenblicke glauben mochte, ich sei nicht ganz normal. Ich hatte zuweilen das bedrückende Gefühl, ein Außenseiter zu sein; es wirkte einhauchend in mir fort, stutzte mein Selbstwert-Empfinden. Ich wurde als „der Schrecken vom Markt“ beschimpft, weil ich mit meinem Roller lärmend über die Pflastersteine fegte, der tagsüber ausriss und seine Mitschüler in Arme wie Hände biss. Noch konnte ich nicht ahnen, dass ich hier meine mich prägende Sozialisation gefunden hatte, ein Einzelgänger war und blieb – ein Leben lang.

Schon Mutters Äußeres, die sorgsam sortierte Kleidung dieser Dame aus dem Büro, signalisierte Distanz, Unnahbarkeit. Vielleicht lagen ein wenig Stolz oder auch ein Quäntchen Verlorenheit ganz nahtlos nebeneinander. An Sommertagen jedenfalls schmückte sie sich mit ihrem knallig roten, großen Hut über der befremdlich dreinschauenden Sonnenbrille. Im Winter wärmte ein Biber-Pelzmantel sie vor den erkalteten, strafenden Augen. Sie konnte tun und lassen, was sie auch wollte. Der Makel, einem unehelichen Kind das Leben geschenkt zu haben, dieser „Schandfleck“ klebte an ihr. Einmal Bastard, immer Bastard. Stigma. Spießrutenlaufen in Kleinstädten der fünfziger Jahre – ausnahmslos.

Meine Großmutter, die ich Mämä rief, fand oft tröstende Worte: „Unser Jüttchen ist ja doch so schön wie Soraya. Wenn der Schah von Persien“, erklärte sie mit Schalk, „nach Schöningen gekommen wäre, dann hätte er bestimmt unser Jüttchen geheiratet.“ (Soraya Esfandiary Bakhtiary – *1932+2001 – war die Ehefrau des Schahs von 1951 bis 1958 Kaiserliche Majestät, Königin von Persien.)

Ihr Empfinden entsprach offenkundig ganz der Zielgruppe weiblicher Leserschaft. Die zentralen Themen der Illustrierten-Romane, Exklusiv-Berichte waren und sind seit jeher nun einmal: Wie Ehen Zustandekommen und wie sie natürlich auch kläglich scheitern können. “Kabale und Hiebe“ oder auch „bis da das Geld euch scheidet“, lautete der damals zeitgemäße Titel einer Wirtschaftswunder-Schnulze. 16

Bemerkenswerterweise hatte sich Jutta am Tag der Währungsreform, am 21. Juni 1948, an dem jeder 40 DM erhielt, keine Lebensmittel, sondern eine versilberte Zigarettenspitze und eine Schachtel Muratti Kabinett erstanden. Das sollte schon was heißen, in Schöningen, zumal sie sich alsbald vom Fotografen Müller-Marquardt gebührend ablichten ließ; vielleicht zur „unverbindlichen Ansicht“ eines britischen Offiziers, vielleicht.

Wenn Mämä s o fabulierte, wurde es ganz plötzlich mucksmäuschenstill. Und ich schaute weiter beinahe trotzig durch die Butzenscheiben auf den Markt. Schließlich trugen fast alle Männer wieder Schlipse, sie waren wieder Kavalier der „alten Schule“. Was so viel bedeutete, ausnahmslos bekam „der Herr“ in Lokalen die Speisekarte vors Gesicht gehalten. Er schlug seiner Holden gleich mehrere Menüs vor. Sie hatte die Qual der Wahl. In jenen Jahren offenbar nur beim Essen. Männer-Mangel.

Es waren jene hastigen Epochen des Wiederaufbaus eines bis in die Fundamente zerstörten Landes. Da blieb wenig Raum für Nabelschau, Weinerlichkeit. Vielerorts Niederlagen, Mangel, Schmach, Schamgefühl und ein Gedächtnisverlust als Staatsreligion. Höchstens die Kinos auf dem Markt oder im fernen Schlosspark schufen all wöchentlichen Nischen von Glanz, Reichtum oder auch Liebe, was immer darunter auch verstanden wurde. Heimatfilme, Heimatschnulze, Heimatschlager – ohne Unterlass. Mutters Schwarm galt dem amerikanischen Schauspieler Gregory Peck (*1916+2003) und all seinen rührseligen Liebesstreifen. Von dem „Mann im grauen Flanell“ wollte oder mochte sie sich nicht trennen. Selbst in Braunschweig und Wolfsburg ist Frau Jutta an den Kinokassen gesehen worden.

Trümmer, der Schutt waren alsbald weggeräumt. Die seelischen Flurschäden überdauerten trotz aller Verdrängungs- oder Verstellungskünste meist ein ganzes Leben. Aufrechnungen, Abrechnungen in der Familie zu Schöningen am Markt, die nicht enden wollten oder konnten; verbrannte Erde, verbrannte Seelen, solange die Gräber auf dem Friedhof stehen.

Der alltägliche Umgang meiner Mutter Jutta mit Oma Mämä duldete nur Angespanntheit, Hab-Acht-Augen. Nur selten deuteten die Lippen beider Frauen ein leises Lächeln an, zu selten, wenn überhaupt. Abneigung, Verachtung auch Verächtliches hatte sich bei Mutter wie Tochter in all den Jahren des Widersinns aufgestaut, angesammelt. Wehe dem, wenn Aggressionsventile vorsichtig geöffnet schrill zum Schlagabtausch pfiffen. Krieg der Frauen. Das war oft an Sonntagen nach dem Gottesdienst in der St. Vincenz-Kirche angesagt, irgendwie schon ein selbst zerstörerisches Ritual, von dem beide nicht lassen konnten oder auch wollten. Da hockten die Damen am jeweiligen Tischende würdigten sich keines Blickes und beschimpften sich lauthals wie Kesselflickerinnen.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Keine Zeit für Wut und Tränen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.