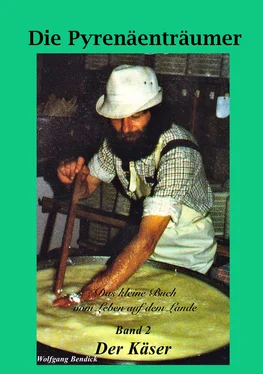

Doch wir sind hier noch ganz am Anfang. Außer Faszination haben wir etwas Erfahrung durch unsere drei Ziegen in Deutschland. Wir haben letztes Jahr auch bei einem Käselehrgang mitgemacht und zum Glück einiges mitbekommen, wir haben einen Kessel, wir haben einen Galgen im Kamin, um diesen darin aufzuhängen, wir haben unsere Milch. Es kann losgehen! Die erste Kuh hat gekälbert! Erst mal eine Woche melken und das Kolostrum, wie die leicht bräunlich oder von Blut rötlich gefärbte erste Milch genannt wird, mit der Schnuller-Flasche dem Kalb verfüttern. Dabei ist darauf zu achten, dem Kälbchen anfangs nur wenig zu geben, so 2 Liter und dann langsam steigern, da es sich sonst leicht übertrinkt und tagelang jede Nahrung verweigert. Und will es anfangs nicht trinken, ruhig mal hungern lassen! Dann will es von selber! Manche Bauern erhitzen das überschüssige Kolostrum in einer Pfanne, fügen Zucker hinzu und bereiten damit ein breiiges oder pfannenkuchenartiges Gericht.

Unser Kalb war ein Stierkalb. Also war sein Schicksal schon bei der Geburt besiegelt. Maurice kaufte es uns für 950 Francs ab. War das ein guter Preis, hatte er uns gelinkt? Jean-Paul, ein Bauernsohn aus dem Dorf, meinte, man sollte immer versuchen, mehr zu bekommen, doch schwankten die Preise bei Kälbern enorm. Je nach Angebot! „Im Winter gibt es wenige und der Preis steigt. Auch gibt es für Stierkälber rund dreißig Prozent mehr als für Kuhkälber, weil sie sich besser mästen lassen! Sei froh, dass du keine ‚Holstein‘ hast! Manchmal verschenken die Bauern deren Kälber, um die Milch zu haben!“

*

Nach einer Woche ist es so weit und die Milch ist weiß, flüssiger, ist verkäsbar. Früher hatte man 2 Mal am Tag gekäst. In der ‚Barousse‘ ist es jetzt noch so. Das ist das einfachste, da die Milch noch warm und lebendig ist. Doch muss man da in einer Großfamilie oder in einer Kommune leben, um immer jemanden zum Käsen verfügbar zu haben! Wir hatten die Abendmilch in den Brunnentrog gestellt. Das Quellwasser hat eine Temperatur von rund 12 Grad, ideal für die Lagerung der Milch! Über längere Zeiträume braucht man aber eine Kühlanlage, denn die Lagertemperatur von Milch über ein paar Tage ist 4 Grad. Nach dem Melken in der Früh tragen wir die Kanne von gestern und die frische Milch in die Küche und leeren sie in den Kupferkessel, den wir in den Kamin auf das Feuer schwenken.

Die Freundin von Charles, der inzwischen von den Eltern die Kneipe übernommen hat, hatte von ihrem Großvater eine Sammlung von alten Gegenständen geerbt, die in dem zu einem Museum umbenannten alten Pfarrhof ausgestellt werden sollten. Nächteweise waren wir darin zu Gange, um die Sammelstücke zu analysieren, aufzuhängen und zu beschriften. Und bei so manchem Gegenstand saßen wir lange davor, um herauszufinden, wozu er mal gedient haben mochte! Es waren einige hölzerne, schneebesenartige Teile dabei, denen man ansah, dass sie aus der Spitze eines kleinen Tannenbaumes hergestellt waren, deren gestutzte Äste durch in den Siel geschnittene Kerben zu Kreisen zusammengehalten wurden. Wie Christiane uns erklärte, hatten diese zum Rühren der Käsemasse gedient. Unterhalb vom Pfarrhaus lag eine Christbaumpflanzung. Dort besorgte ich mir einen kleinen Wipfel und verwandelte ihn in so eine ‚Toudeilhe‘.

Unsere Milch wird langsam warm. Ab und zu fischen wir etwas Asche und Ruß von der Oberfläche. Ich müsste mal einen Deckel bauen! Doch dann kann man nicht mehr rühren, und nichts schmeckt übler, als angebrannte Milch! „Ein Thermometer!“ „Draußen hängt eins!“ Aber das will ich nicht wegschrauben, außerdem ist es aus Metall. Doris hat eine Idee: „Wir haben noch das alte Badethermometer der Kinder!“

Bei 32 Grad schwenken wir den Kessel aus dem Feuer und geben einen Teelöffel Lab hinzu, das wir in der Apotheke gekauft hatten. Gut verrührt, dann ein Tuch über den Kessel, damit die Milch sauber und warm bleibt. Nach einer halben Stunde stecken wir den gekrümmten Finger in die Milch und bewegen ihn leicht vorwärts. Die Milch ist irgendwie flockig, aber noch nicht so fest wie Joghurt, so wie wir es im Lehrgang gesehen hatten. Also abwarten! Nach einer Stunde ist sie zwar fester, aber immer noch nicht genügend. Wir rufen Eric an, der die Lehrgänge gibt. „Ihr habt bestimmt euer Lab in der Apotheke gekauft“, meint er, da ist es oft überlagert. Was steht drauf, welche Konzentration hat es?“ Wir schauen auf die Flasche. „Da steht nichts!“ „Typisch! Von einem Käser verlangt man alles Mögliche auf die Etiketten zu schreiben, und die schreiben noch nicht mal die Stärke und das Verfallsdatum drauf! Nehmt das nächste Mal die doppelte Menge Lab, noch besser, lasst euch eine Flasche vollfüllen in der Käsefabrik in St. Girons! Da seid ihr sicher, dass es frisch ist und ihr wisst die Konzentration! Deren Lab hat eine 10.000er Konzentration, das heißt, ihr braucht 1 Liter Lab, um 10.000 Liter Milch zum Gerinnen zu bringen, wenn ihr laktischen Käse macht, wie Camembert oder Frischkäse, - in eurem Fall, bei gepresstem Käse, braucht ihr 2,5 Liter!“ „Das ist ja kompliziert!“, ruft Doris in den Hörer. „Ganz und gar nicht!“, hallt es zurück. Schreibt auf, dann könnt ihr selber die Liste vervollständigen: Für eure Käse braucht man 25 ml, um 100 Liter Milch zum Gerinnen zu bringen, das heißt, 2,5 ml auf 10 Liter. Wieviel Liter Milch habt ihr. 20? Dann braucht ihr 5 ml! Jetzt macht erst mal so weiter, irgendwas wird schon rauskommen! Auf diese Art lernt man, durch Fehler und durch Probieren! Essbar wird es schon sein, wenn die Milch gut war! Vielleicht habt ihr gerade eine neue Käsesorte erfunden! Und denkt daran, euch einen Messbecher für das Lab zuzulegen, das vereinfacht die Sache enorm!“

Mit neuer Zuversicht schneiden wir den nun joghurtartigen Inhalt mit einem Küchenmesser in Stückchen von der Größe eines Maiskornes, den Rest macht die Toudeilhe, der Tannenbaum-Quirl, als wir den Kessel wieder über das Feuer schwenken und rühren. In den Käsereien benützt man zum Schneiden eine ‚Harfe‘, einen mit feinen (Klavier-)Drähten bespannten Rahmen, der dazu beiträgt, wenig ‚Staub‘, also Feinteile zu machen, da der entweder als Verlust mit der Molke abgeht oder die Poren im geformten Käse verstopft, und dieser schlecht trocknen kann. Und das war das nächste Utensil, das wir brauchten, denn die Brühe im Kessel war zu trüb!

Auf dem Schrottplatz fand ich drei Millimeter dicke Nirosta-Stahl-Bänder, die ich im Schraubstock zu zwei rechteckigen Rahmen bog und zusammenschweißte, mit einer Halterung daran für einen Griff aus Holz. Den einen Rahmen versah ich oben und unten im Abstand von 2,5 Zentimetern mit kleinen Löchern, den anderen auf beiden Seiten. Für den Klavierdraht musste ich bis St. Gaudens fahren, den gab es auf unserer Seite des Passes nicht. Noch schwieriger war es, die Ringschrauben zu bekommen, die schickte mir mein Bruder aus Deutschland. Bei jedem Rahmen steckte ich die Ringschräubchen von innen her in eine Reihe der Löcher und versah sie auf der anderen Seite mit Flügelmuttern. Durch jeweils zwei Löcher auf der gegenüberliegenden Seite steckte ich ein Stück Draht, dessen Enden ich am Ring zweier Schrauben auf der Gegenseite befestigte. Dazu ist es praktisch, eine Kombizange und eine Spitzzange zur Verfügung zu haben, denn der Draht erwies sich als sehr störrisch! Als alle Drähte befestigt waren, spannte ich sie, bis sie leicht wie eine Harfe klangen, oder sagen wir mal, eher wie eine ‚Teufelsgeige‘. Als Griff benutzte ich abgebrochene Axtstiele, die ich gerade schnitt. Nun hatte ich die passenden Geräte um fachmännisch Käsebruch herzustellen.

Читать дальше