Gerald Wagner

Da die Hypothesen zu eingeschränkt waren und auch handwerkliche Fehler gemacht wurden, konnte man die komplexen Gründe nicht aufklären. Am Ende gibt es einige zaghafte Überlegungen, dass der Erfolg mit dem „Erziehungsstil“ vietnamesischer Familien zusammenhängen könnte. Es wäre natürlich peinlich, wenn vietnamesische Eltern nicht nur gute, sondern auch erfolgreichere Pädagogen wären. Am Ende könnte etwas, das politisch nicht korrekt ist, übernommen werden, weil es zum Ziel führt.

‚Der dänische Experte Jesper Juul hat ein klares Konzept: Es ist das magische Wort “Nein”.

Eltern müssen unterscheiden lernen zwischen dem, was sich Kinder wünschen und dem, was sie wirklich brauchen. Wünsche wissen Kinder zu äußern, Bedürfnisse jedoch nicht. Eines der wichtigsten Bedürfnisse von Kindern sind klare Eltern, an denen sie sich orientieren können.‘

Silke R. Plagge

Grund 8. Motivation und Selbstbild

(Leistungsbereitschaft, Gewaltbereitschaft)

Der Schulerfolg hängt von der Schule und den Lehrkräften und von dem Schüler und seiner Familie ab. Bei ungenügenden Leistungen würde das bedeuten, dass die Schule die Motivation und das Leistungsvermögen der Kinder falsch einschätzt und sie nicht ausreichend fördert oder zum anderen kann es sein, dass das Leistungsvermögen des Kindes gering ist oder die Familie es ungenügend auf den Schulbesuch vorbereitet hat und wenig fördern kann.

Diese Frage versucht Heinz Bude (2008) in „Die Ausgeschlossenen“ für Hauptschüler zu beantworten. Das Buch hat den deprimierenden Untertitel „Das Ende vom Traum einer gerechten Gesellschaft“.

Er beschreibt zwei Schichten der Bevölkerung mit ganz unterschiedlichen Kulturen:

Nach seinen Untersuchungen ist die Mittelschicht auf Bildung und Selbstverwirklichung fixiert und ist durch Kommunikation zu Kompromissen fähig. Autonomie wird angestrebt.

Er diagnostiziert eine Unterschicht mit einer anderen Kultur: Cleverness, Vermeidung von Schwierigkeiten, Durchwursteln, autoritätsgläubig und furchtlose Härte bei Auseinandersetzungen.

Das Buch beeindruckt und deprimiert. Beeindruckt durch „Aha-Effekte“ an vielen Stellen, die Schlaglichter auf Szenen des Schulalltags werfen; deprimiert wegen der angenommen Ausweglosigkeit der Situation.

Es kann aber noch schlimmer kommen: Clemens Meyer: „Als wir träumten“. Liest man diesen Roman, so ist man erschüttert und man kann sich nicht vorstellen, wie man die geschilderten Jugendlichen erreichen könnte.

Diese Bilder sollen durch die Ergebnisse zweier Untersuchungen ergänzt werden.

Heinz-Elmar Tenorth

Der Skandal, der nicht publiziert wurde

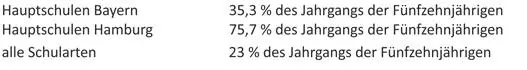

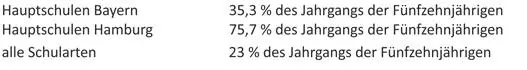

Die Pisa-Studien von 2006 haben eine Gruppe von Lernenden - sie wurden als Risikogruppen bezeichnet - identifiziert, die in den Kernkompetenzen (Lesefähigkeit und Mathematik) allenfalls eine Kompetenz der Stufe I und darunter erreichen. Das ist Grundschulniveau und befähigt nicht für eine berufliche Ausbildung oder einer verständigen Teilhabe an Gesellschaft und Kultur.

Das sind Beschreibungen von Verteilungen, die sehr zu denken geben. Sie sind das Ergebnis einer neunjährigen Beschulung, die nicht einmal die grundlegenden Basiskompetenzen zuverlässig durch schulische Arbeit vermittelt hat.

Etwa 20% eines Jahrgangs werden so zu „Ausgeschlossenen“.

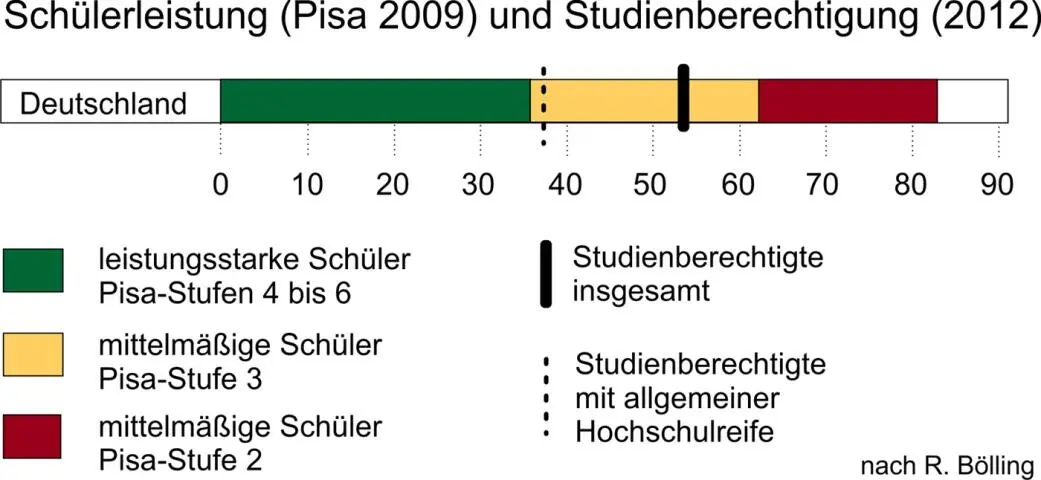

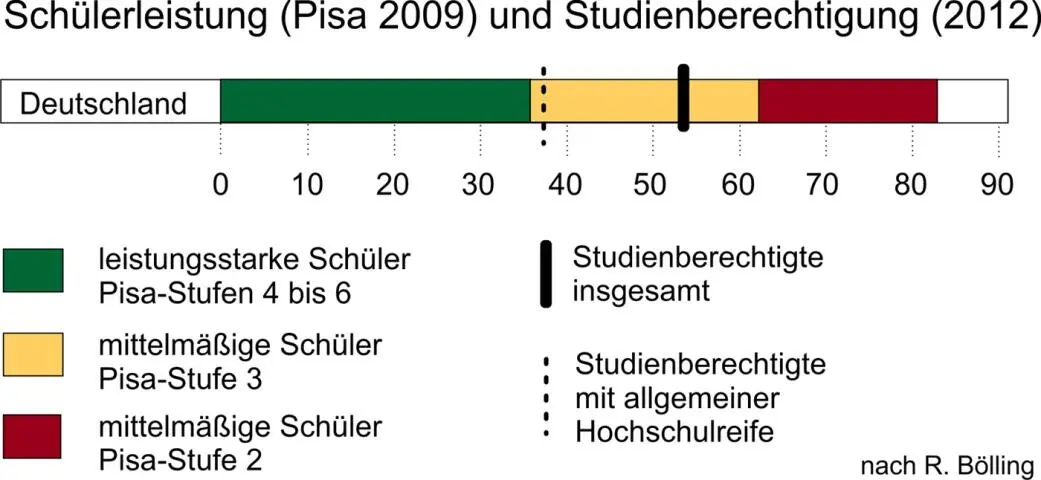

Diese Statistik zeigt, dass neben den leistungsstarken auch ein großer Teil der mittelmäßigen Schüler in Deutschland eine Studienberechtigung erlangt. Auch diese Zahlen sind eine Beschreibung und keine Analyse - aber trotzdem neigt man zu Interpretationen.

Bernd Kramer berichtet in Spiegel - Online über einen OECD-Vergleich, der für Deutschland feststellt, dass 59% der jungen Erwachsenen in Deutschland ein Studium beginnen, aber nur 39% einen Abschluss machen.

Es stehen sich zwei Meinungen gegenüber:

„Die Erwartung wäre verfehlt, jeder junge Mensch müsste exakt die gleichen Chancen haben. Es geht um die Förderung aller je nach ihren mitgebrachten Fähigkeiten. Manche brauchen ersichtlich besondere Förderung.“

Udo Di Fabio

Der andere Pol: Der auf Individuen zugeschnittenen Förderung wird eine kollektive Egalisierung durch Bildung gegenüber gestellt. Eine Schule für alle!

Das Problem liegt in der Interpretation von "Gleichheit". Als Menschenrecht bedeutet sie Gleichheit vor dem Gesetz, der politischen Gewichtung und Gleichberechtigung der Geschlechter und Chancengleichheit. Dem stehen Ungleichheiten der kognitiven Fähigkeiten, des sozialen Hintergrundes und des Sozialverhaltens, der Neugierde, des Ehrgeizes usw. gegenüber.

Da Lernen ein aktiver Prozess ist, sind Motivation, Aufgeschlossenheit, Ansprechbarkeit, Fleiß, Ausdauer, ... und intellektuelle Unterschiede für die Schulleistungen von großer Bedeutung. Will man diese Unterschiede weitgehend einebnen, muss man den Unterricht trivialisieren. Aber wie weit?

Dabei vergisst man oft die Verantwortung für alle Schülerinnen und Schüler. Für die Spitzengruppe, die trotz Schule gut ist, gibt es Begabtenförderung, für Jugendliche mit Schulproblemen gibt es ein großes Feld der Förderangebote. Unberücksichtigt bleibt das Mittelfeld. Diese Mehrheit der Kinder wird vergessen, sie werden nicht gefördert. Sie könnten durch anspruchsvollen Unterricht mit vielen geeigneten Hilfen angespornt und dabei unterstützt werden, besseres Wissen und bessere Noten zu erreichen.

Die Entscheidung ist nicht durch Schlagworte in Sonntagsreden herbeizuführen - mit Argumenten, die völlig an der Praxis vorbei gehen. Der zweite Lösungsweg, der im Moment angestrebt wird, ist für alle Beteiligten der einfachste. Die Gesellschaft schiebt alle Probleme, die sie nicht lösen kann, auf die Schule ab. Damit hat man ein gutes Gewissen und einen Sündenbock. - Was hilft das aber den oben aufgeführten 23% der Fünfzehnjährigen? Wird ihnen damit die „ersichtlich besondere Förderung“ gegeben? Sicher nicht! Gleichzeitig werden aber Denkverbote erlassen, die Alternativen verhindern.

Utopie: Eine Diskussion müsste auch Fakten berücksichtigen und die Teilnehmer müssten wenigstens ansatzweise in der Lage sein, sich in den Anderen hineinzuversetzen und am Ende müssten Kompromisse stehen.

Hier noch einige sehr heterogene Gesichtspunkte, die das Ausmaß veranschaulichen. Niemand kann behaupten, die Lösung wäre einfach!

Gesichtspunkt 1: Für den Bereich der Hauptschule gilt nach einer Analyse von Elisabeth Grünewald-Huber: Die durchschnittlich tieferen Leistungen der männlichen Jugendlichen haben viele Gründe: Unangepasstes Verhalten im Unterricht (traditionelle Rollenbilder überwiegen), geringere Lernmotivation, negative Einflüsse durch die Peergruppe verbunden mit einseitiger Freizeitgestaltung, schlechte oder fehlende Hausaufgaben.

Gesichtspunkt 2: Geld als Ziel und Mittel - Das Argument, das nicht genannt wird, ist das Geld. Alle sollen ein Abiturzeugnis erhalten und studieren, weil es sich finanziell rentiert. Die „große Kohle“ für alle. Nicht wissenswerte Inhalte und sachliches Interesse oder Möglichkeiten der Selbstverwirklichung usw. sollen erreicht werden, sondern Geld („... Geld, das nur noch um sich selbst kreist ...“). Wie erreicht man das mühelos und selbstverständlich? Mit Geld! - der Eltern oder aus dem Sozialhaushalt.

Der individuelle Eigennutz und der Materialismus sollen überwunden werden, aber auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ist er akzeptiert und wird angestrebt!

Читать дальше