Bei meinen Zwischenstopps in Dresden besuchte ich immer den Foto-Kino-Optik-Industrieladen (ILAFOT) auf der Prager Straße in Dresden. Im ersten Stock gab es eine mich magisch anziehende Abteilung für Mikroskopie und Zubehör.

Der Anfang in Sachen Geologie

Es war ein herrlicher Morgen im späten Frühjahr des Jahres 1952, als unsere kindliche Neugierde uns in eine nahe gelegene Sandgrube an der Kastanienallee führte. Der schräge Lichteinfall überhöhte die kaum wahrnehmbare Schichtung des Sandes an einer nahezu senkrechten Wand. Nur wenige größere, meist abgerundete Steine unterbrachen das regelmäßige Bild. Einen dieser Steine pulte ich heraus: es war ein braun gefärbter Feuerstein mit zwei nicht übersehbaren markanten Abdrücken, die unsere Fantasie in Bewegung setzten.

Stein des Anstoßes: Im späten Frühjahr 1952 fand ich beim Spielen in der kleinen Sandgrube an der Kastanienallee in Oppach (in der Nähe des ehemaligen Rittergutes) diesen kleinen braun-gefärbten Feuerstein mit einem Abdruck eines Seelilienstielgliedes (Basislänge: 5 cm). Das war der Anfang einer lebenslangen Beschäftigung.

Unser kleines Rätsel wurde schnell gelöst. In unserer Nachbarschaft, in der Zumpestraße wohnte ein älterer „Steinesammler“ – Christian Adler. In dem kleinen, innen düsteren Haus hatte er auf der Sonnenseite einen hellen Raum mit Schränken voller Mineralen, Versteinerungen und botanischen Schaukästen. Alles hatte er selbst gesammelt und liebevoll zusammengestellt. In dieser Welt fand er seine innere Ruhe. Sein Handicap – er war Epileptiker – war in diesem Raum wie weggeblasen. Wenn er von seinen Steinen erzählen konnte und wissbegierige Zuhörer vor sich hatte, glänzten seine Augen und sein Feuer übertrug sich auf uns Kinder. Bei vielen aus meiner Klasse war es sicherlich nur ein Strohfeuer, das aber bis zum Ende der Grundschulzeit unterhalten wurde. Zu nennen sind hier Walter Fiebig, nach dem Studium Lehrer für Olympia-Kader in Leipzig, Hartmut Michold, später Facharzt für Innere Medizin in Rostock, beide aus der gleichen Grundschulklasse, Rolf Herberg, eine Klasse über uns und der etwas jüngere, Hans-Jürgen Seifert, später Chemie-Lehrer. Für Rolf Herberg ist das Sammeln von Mineralen und Gesteinen lebenslang Freizeitbeschäftigung geblieben.

Der Längs- und Querabdruck eines Seelilienstängels im Feuerstein, eigentlich ein recht unbedeutendes paläontologisches Zeugnis, war für mich jedoch der Initialpunkt einer lebenslangen Beschäftigung mit der Mineralogie, die durch die Faszination wohlgeformter Kristalle der Sammlung von Christian Adler geweckt wurde. Nach dessen Tode während meiner Lehrzeit ist diese Sammlung in alle Winde verstreut worden. Ohne Besitzer war sie praktisch wertlos, da die Herkunft der meisten Stücke nur in seinem Kopf gespeichert war. Es gab fast keine Etiketten. Durch die vielen Besuche bei ihm kannte ich wahrscheinlich als einziger diese Geschichten und die Zuordnung der einzelnen Stücke. Durch die Lehrzeit in Zwickau hatte ich auf die Erhaltung dieser Sammlung keinen Einfluss. Viel später hat Michael Leh, ein engagierter Hobby-Mineraloge und an der Geschichte der Oberlausitz interessierter Laie aus Neschwitz versucht, die Spur wieder aufzunehmen – aber bisher ohne Erfolg.

Am Anfang, zum Leidwesen meiner Mutter, wurde alles gesammelt: Gesteine, Minerale und Versteinerungen, auch Briefmarken, Käfer, Schmetterlinge und Pflanzen. Der Umfang dieser Sammlungen überstieg bald die Toleranzgrenze meiner Eltern. In der kleinen Wohnung in der ehemaligen Siemens-Siedlung, auch SOS-Siedlung (Süd-Ost-Siedlung) genannt, war nicht genug Platz. Der größte Teil der ersten Steinsammlung landete hinterm Haus in einer Baugrube. Ich war einsichtig, beschränkte mich auf Minerale und einige wenige Petrefakten. Auch ein gewisses Interesse an Botanik blieb. Dieses Interesse wurde durch die schönen Blattabdrücke im tertiären Polierschiefer von Seifhennersdorf in Christian Adlers Sammlung genährt. Ein paar Jahre später, ich war wohl 15, besuchte ich das bereits stillgelegte Polierschieferwerk und fand dort sehr schöne Pflanzenreste, die nun leider verschollen sind. Unter dem Mikroskop konnte man zum Teil noch recht gut die Zellstrukturen erkennen.

Große Basaltsäulen fanden von nun an nicht mehr den Weg in die elterliche Wohnung. Mit dem drastischen Schritt der „Verjüngung“ folgte allmählich das mehr systematische Sammeln. Erste Bücher wurden gelesen. In den Erinnerungen haben die beiden Bücher von Fersmann „Verständliche Mineralogie“ und „Unterhaltsame Geochemie“ eine größere Rolle gespielt. Auch „Meine Reisen“ und „Erinnerungen an Steine“ vom gleichen Autor wurden mehrmals gelesen. Viel später kam noch dessen Buch „Reisen zu den Steinen“ hinzu.

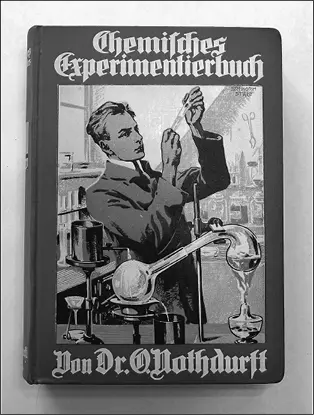

Mit 12 Jahren hatte mich mein Vater einmal in die damalige Oberschule in Neusalza-Spremberg mitgenommen. Er war dort Chemielehrer und wollte eine Unterrichtsstunde vorbereiten. Nebenbei hatte er mir kleine, sehr einprägsame Experimente vorgeführt, z. B. die Entzündung eines mit Terpentin getränkten Wattebausches mit konzentrierter Salpetersäure. Ich war begeistert. Chemie wurde von nun an mein neues Steckenpferd – natürlich neben der Mineralogie. Nach einigen sehr improvisierten Experimenten bekam ich zu Weihnachten 1954 dann von meinen Eltern den Chemie-Baukasten „Kleiner Experimentator“ vom VEB Laborchemie Apolda, der mein Interesse an Chemie nachhaltig beeinflusste. Alle 135 im kleinen Handbuch aufgeführten Experimente wurden in kurzer Zeit ausgeführt. In dieser Phase war auch das Buch Nr. 41 aus der Volksbücherei Oppach ein wichtiger Wegweiser. Dieses Buch hatte ich praktisch in Dauerleihe. Fast jeden beschriebenen Versuch habe ich damals nachgemacht. Den Titel habe ich vergessen – es war eben das Buch Nr. 41. Erst 50 Jahre später ist es mir nach langem Suchen gelungen, dieses Buch über das Zentralantiquariat Leipzig wieder aufzutreiben. Es ist das „Chemische Experimentierbuch“ von O. Nothdurft aus dem Jahr 1913. Von dieser Zeit an wurde praktisch das wenige Taschengeld für den Kauf von Chemikalien und Gerätschaften gespart.

Das „Chemische Experimentierbuch“ von Dr. O. Nothdurft aus dem Jahr 1913 inspirierte mich nachhaltig. Es legte den Grundstein für eine lebenslange Freude an den unterschiedlichsten Labortätigkeiten. Das eigene chemische Labor in der elterlichen Wohnung (1954–1969), das Einschluss-Labor in der ehelichen Wohnung (1970–1992), der Aufbau und Betrieb eines Röntgenfeinstruktur-Labors im VEB Spurenmetalle Freiberg (1972–1988), der Aufbau eines Einschluss-Labors im Zentralinstitut für Physik der Erde (1988–1992), der Aufbau und Betrieb eines Raman-spektroskopischen Labors im GeoForschungsZentrum Potsdam (1993–2007) bis hin zum eigenen Raman-Labor (ab 2020) sind wichtige Etappen meiner Tätigkeit.

Ein „Kipp“ (Kipp’scher Gasentwickler zur Herstellung von Wasserstoff und anderen Gasen) von damals steht noch heute in meinem Arbeitszimmer.

Wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, wurde mein Interesse an der Chemie hauptsächlich durch die große Bibliothek meines Vaters, die hauptsächlich pädagogische Arbeiten und Lehrbücher zur Chemie enthielt, gesteuert. Praktisch alle Chemiebücher fixierten den erreichten Stand, suggerierten praktisch, dass alles eigentlich bekannt ist und zeigten nur sehr eingeschränkt, wonach zu forschen ist. In dieser Zeit entwickelte ich einen gewissen Neid gegenüber erfolgreichen Chemikern (Hermann Römpp, 1901–1964, Ida Noddack, 1896–1978 und Walter Noddack, 1893–1960) und bedauerte manchmal, dass ich bei deren Entdeckungen, zum Beispiel des Rheniums, nicht dabei sein konnte. Die Zukunft konnte eigentlich nichts Interessantes mehr bringen. Alle Elemente waren entdeckt. So war damals der Grundtenor.

Читать дальше