En consecuencia, la censura a posteriori del Arauco domado da cuenta tanto de las interdicciones impuestas a la circulación de ciertas obras en América como del relieve que en ellas alcanzaron las disputas entre los poderes civiles y eclesiásticos locales y los representantes de la corona, principalmente el virrey como alter ego del monarca en América. Es posible afirmar, por tanto, que en casos como el proceso contra Pedro de Oña se jugaba no solo la intervención de la corona y de la Iglesia en el control de lo impreso en América, sino el consabido choque entre las reclamaciones de las élites coloniales y los intereses de la administración metropolitana que, como bien observó Pilar Latasa, “no dejó de ver con recelo el afianzamiento social y económico de dicho grupo”.24

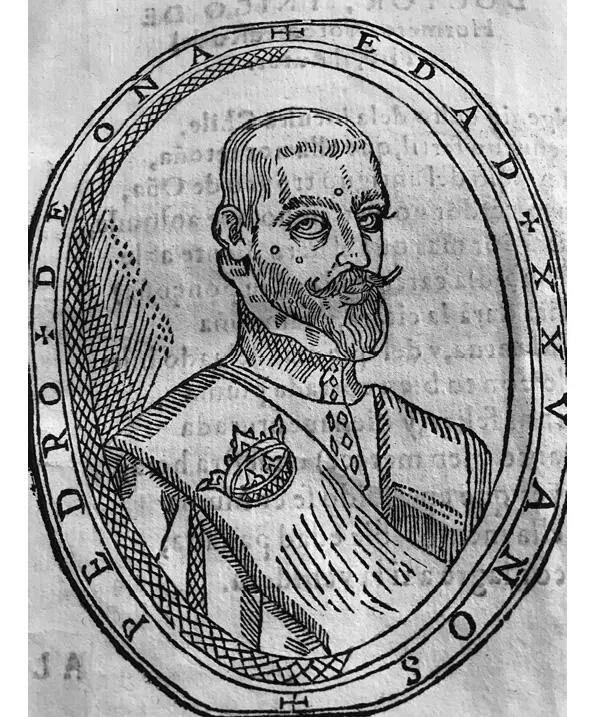

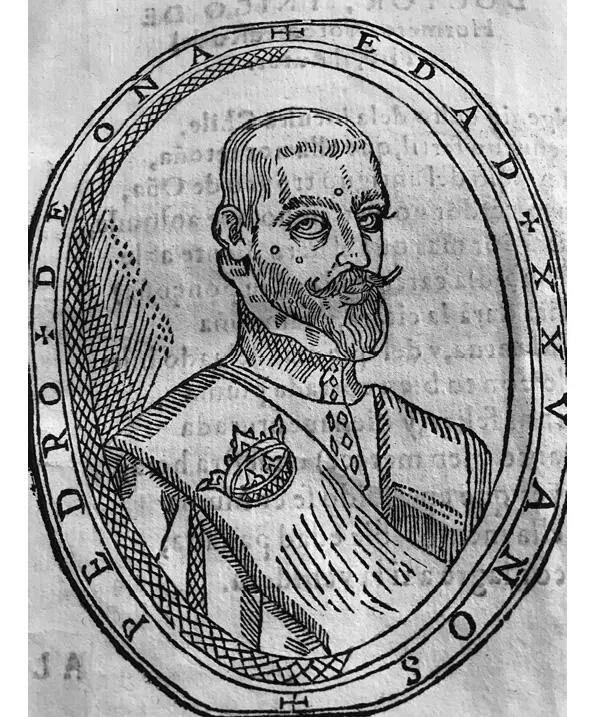

Retrato de Pedro de Oña incluido en la edición de Arauco domado (Lima, 1596).

Los estudios que conforman este volumen abordan distintas aristas jurídicas, políticas, teológico-morales y poéticas que surgen de la lectura cruzada del expediente con otros textos y documentos de la época, con el poema mismo y con otros poemas antiguos y modernos emulados por Oña.

El capítulo de Raúl Marrero-Fente explica detalladamente cada uno de los pasos del proceso contra Pedro de Oña tal como aparecen anotados en el expediente aquí editado. El autor aclara, por ejemplo, las razones detrás de los recursos jurídicos empleados por los demandantes, el carácter de los delitos de que acusan a Oña (un “delito público grave”, la “ignominia, daño y afrenta” a la ciudad de Quito, y un delito de implicaciones religiosas, la calumnia, fruto de la “mentira perniciosa”), y las condiciones que permitieron la presentación de demandas tanto a la jurisdicción real como a la canónica.

Marrero-Fente puntualiza, sobre todo, las características de la figura delictiva que los regidores de Quito aplican al poema de Oña, la de “libelo infamatorio”. En cuanto escrito cuya finalidad era causar infamia notable, se consideraba el libelo difamatorio un crimen grave que debía ser penado con rigor, y un pecado mortal de “caso reservado”. Esto último incide en la preeminencia que ejercerá la jurisdicción eclesiástica en este caso, con la intervención de Pedro Muñiz, provisor y vicario general de Lima.

De especial importancia son las consecuencias sociales que la infamia tenía tanto para los quiteños como para el poeta. Como explica Marrero-Fente a partir de varias fuentes jurídicas, la deshonra causada por la infamia afectaba para siempre a los acusados de “desleales”, dado que la reputación se resentía de modo irreparable con la circulación de rumores. A su vez, de ser hallado culpable, el poeta se convertía en calumniador, es decir, infame de por vida en la figura jurídica del infamado de derecho.

Muy interesante, asimismo, es la conclusión que extrae Marrero-Fente de un pasaje final del expediente que señala que los oidores de la Audiencia se “hallaron” con el virrey en octubre de 1596 (f. 45r). Para el autor esto implica que, a pesar de la intervención privilegiada del tribunal eclesiástico, prevaleció la justicia secular por medio de un “allanamiento” logrado por el virrey Velasco en favor de Oña. Marrero-Fente estima que gracias a la intervención del virrey se habrían eliminado todas las sanciones contra el poeta.

A continuación, el capítulo de Pedro Guibovich Pérez ahonda en un actor clave en todo el proceso: Pedro Muñiz de Medina. El capítulo explica las complejas razones que llevaron a Muñiz (y no a la Inquisición) a actuar en contra del Arauco domado. Entre otros aspectos, Guibovich refiere a las relaciones que Muñiz mantenía con el poder virreinal al alero de una carrera eclesiástica que le había permitido una importante promoción social. Luego de ser nombrado arcediano del cabildo eclesiástico de Cuzco (1581) e integrar un círculo de influencia en torno al virrey conde de Villardompardo (1585), este último lo hizo rector de la Universidad de San Marcos junto a Esteban Marañón (nombramiento no exento de polémica) y recomendó su nombre al rey para ocupar una prebenda en la catedral de Lima (1587). El favor del virrey se hizo notar en el nombramiento de Muñiz como deán del cabildo catedralicio. En ese contexto Muñiz ejerció, además, como provisor y vicario general con motivo de las largas ausencias del arzobispo Toribio de Mogrovejo.

Otro antecedente determinante para la participación de Muñiz en el proceso contra Oña remonta a los conflictos entre el arzobispo Mogrovejo y el virrey García Hurtado de Mendoza, asunto en el cual también profundiza Guibovich. Las duras críticas del virrey al gobierno y al comportamiento del arzobispo tuvieron como consecuencia indirecta la censura de Pedro de Oña, una vez concluido el gobierno del marqués. Quizá por ello Muñiz haya intervenido en el proceso aun sin tener propiamente competencia para actuar como censor. Guibovich advierte que, conforme a las disposiciones de Trento y a la Pragmática de 1558, Muñiz no podía actuar contra Arauco domado pues no era una obra de carácter religioso y su licencia de impresión era potestad más bien de los representantes de la corona. El campo de acción del vicario se limitaba a la confiscación de libros reprobados o sospechosos en bibliotecas y tiendas de libros. Para actuar contraviniendo la ley, Muñiz tenía, sin embargo, razones poderosas, según observa Guibovich: defender a su antiguo protector, el virrey conde de Villardompardo y menoscabar la reputación de García Hurtado de Mendoza.

Este caso muestra, por tanto, que la legislación vinculada al control y vigilancia de lo impreso no solo tuvo una aplicación muy relativa, sino que se prestó a interpretaciones y ajustes antojadizos en función de los conflictos de poder en los virreinatos americanos. En palabras de Guibovich, la confiscación del Arauco domado de Pedro de Oña pone de manifiesto no solo los recelos hacia la palabra impresa, sino la posibilidad de que una obra como esa fuera una “suerte de chivo expiatorio de conflictos existentes al interior de las elites coloniales”.

Tales conflictos de poder se materializaron, en buena medida, en una disputa por la representación. En lo que refiere a la rebelión de las alcabalas (1592-1593), un nutrido conjunto de textos y documentos muestra la afanosa sucesión de versiones que intentaron señorear el disputado terreno de la verdad histórica. El capítulo de Francisco Burdiles aborda este asunto, contextualizándolo en el ámbito de las crisis y rebeliones que tuvieron lugar en distintos puntos de América durante la segunda mitad del siglo xvi.

Burdiles da cuenta de una situación de notable importancia para comprender el ímpetu que tuvo la persecución a la obra de Oña: a pesar de decretado, desde julio de 1593, un perdón general a la ciudad de Quito, hacia la fecha de publicación del Arauco domado permanecían las hostilidades derivadas de la rebelión. En ese sentido, el proceso contra la obra de Oña pudo haber buscado no solo frenar la circulación del libro sino también obligar a los oidores a tomar una postura sobre lo ocurrido durante la crisis. La coincidencia en la fecha de aparición de la obra de Oña y la llegada de un nuevo virrey al Perú reforzaba la urgencia en confiscar un poema que recordaba la deslealtad de los quiteños en pleno escenario de reordenamiento de cargos de gobierno y administración.

A partir del examen pormenorizado de varias fuentes, Burdiles muestra que las versiones discrepan incluso en el caso de los documentos promovidos por el mismo García Hurtado de Mendoza. Entre otras diferencias, son significativas las que apuntan a rebajar o a encarecer la responsabilidad de la audiencia o del cabildo y los vecinos, así como el protagonismo de Pedro de Arana o de Esteban de Marañón, variaciones que el autor explica como fruto de los acomodos a los diversos escenarios de gobierno del marqués de Cañete entre 1593 y 1596. Específicas circunstancias políticas habrían hecho transitar desde la proliferación de relaciones a un conveniente silencio y desde este a la fijación épica en la pluma de Oña.

Читать дальше