Pasaje de Sahagún, del Códice Matritense, de la Real Academia de la Historia, España

Según avanza la religión organizada, se perfecciona la época Clásica. La religión domina la vida de los antiguos mexicanos. Es una sociedad teocrática. Así, una gran parte del panteón mesoamericano se fragua en el Clásico, a la par que el afán constructor de pirámides y centros ceremoniales. Los dioses aparecen en representaciones pictóricas y escultóricas con atributos y atavíos que permiten reconocerlos a partir de la iconografía de épocas posteriores. Los dioses de la lluvia, el fuego, la tierra “y la sucesión temporal alcanzan una enorme importancia y amparan el poder de los gobernantes”. “Es verosímil que desde los inicios del Clásico el clero monopolizara todas las sabidurías: la del transcurso del tiempo, la de la voluntad de los dioses, la matemática, la astrología, la historia, la artística y posiblemente –así lo han supuesto algunos autores– la comercial y la política”. Los sacerdotes dedican todo su conocimiento e influencia religiosa al servicio del poder, en palabras de Austin y Luján. El clero queda adscrito, así, como el auxiliar más útil.

Mito y caos

De los mitos, uno de los dioses más poderosos de Mesoamérica entre los antiguos mexicanos (nahuas), con Tezcatlipoca, es Quetzalcóatl Ehácatl, la serpiente emplumada. Es el regente del Viento, un dios creador, porque con Tezcatlipoca separa el cielo de la tierra, “desgarrando al enorme monstruo Cipactli”. Ambos crean también otras deidades para poblar el cielo y el inframundo. Quetzalcóatl da vida a los hombres, es Venus y Sol.

Este dios mesoamericano nace de la vieja deidad del agua (la serpiente-nube de lluvia), asociada al rayo-trueno-relámpago-fuego. Según Román Piña Chan, su origen y culto procede de Xochicalco (Morelos), a finales del Clásico, pero admite que otros investigadores lo sitúen en Teotihuacán. En todo caso, es una figura que aparece luego en la región maya de Yucatán, durante el Posclásico, convertido en Kukulkán y transportado en la leyenda de los hombres barbados que vienen de Oriente, gracias a los toltecas. Quetzalcóatl se transforma entre los mayas quichés de Guatemala, en Gucumatz.

Sobre el origen del poder, los relatos fundacionales de nahuas, mayas y mixtecos coinciden en atribuirlo al mismo Quetzalcóatl.

Antes que la historia fue el mito, afirma Enrique Florescano en Memoria Mexicana. Y antes que el mito, el caos. Por tanto, los hombres y sus leyendas se dedican a narrar el comienzo de una nueva era y el ordenamiento del cosmos “para fabular sus orígenes y definir sus ideas del espacio y el tiempo”. Los mesoamericanos construyen poco a poco la historia del mundo en el que viven a través de sus dioses, encargados a su vez de “reordenar el cosmos”, víctima de cataclismos. Ante cuatro infructuosos intentos de controlar el universo, el mito produce la creación del Quinto Sol en Teotihuacán.

Los mayas y sus contemporáneos y los pueblos que les preceden construyen sus primeras poblaciones como una réplica de la organización fundamental que perciben en el cosmos: orientados hacia los cuatro rumbos del universo, conectadas verticalmente con el inframundo, la tierra y el cielo. La pirámide es un centro sagrado “donde convergen los espacios cósmicos, una construcción humana que, a semejanza de la montaña natural era el lugar donde se unían la región celeste, la tierra y el inframundo”.

En efecto, todas las culturas de Mesoamérica tienen sus propios mitos a pesar de que muchas de ellas tienen un tronco común, como en la leyenda de la creación. Los mixtecos, según Gregorio García en Origen de los indios del Nuevo Mundo, dicen:

“antes que hubiese días, ni años, estando el mundo en grande oscuridad, que todo era un caos y confusión, estaba la tierra cubierta de agua; solo había limo y lama sobre la haz de la tierra”.

Entre los quichés, siguiendo el relato del Popol Vuh, libro de los mayas de Guatemala:

“Ésta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: sólo el cielo existía”.

O también entre los cholultecos, en la versión que transcribe el fraile Diego Durán en Historia de las Indias de Nueva España e islas de tierra firme:

“En el principio, antes que la luz ni el sol fuese creado, estaba la tierra en oscuridad y tiniebla y vacía de toda cosa creada. Toda llana, sin cerro ni quebrada, cercada de todas partes de agua, sin árbol ni cosa creada”.

Según los nahuas, el que actúa se llama, Ometéotl, dios de la dualidad; Ometecuhtli, señor dual, Omecíhuatl, señora dual. Los mayas yucatecos presentan, según León Portilla, a la suprema pareja en las páginas 75-76 del Códice Tro-Cortesiano y la llaman Ixchel, “la que yace”, e Itzamná, “casa de la iguana”, madre y padre de todos los dioses. Los quichés, por su parte, lo nombran “la que concibe”. Los mixtecos hablan a veces de la misma pareja con su nombre calendario 1 Venado, deidad a la vez masculina y femenina, como se le representa en el Códice Vindobonensis y en el rollo Selden.

Entre los nahuas los nombres de las edades cósmicas coinciden con los de los llamados cuatro elementos. Los mayas sólo creen en cuatro edades, mientras que los nahuas del Altiplano mexicano, en cinco. La última edad, que es la presente, se conoce como Nahui Ollin, Cuarto Movimiento y tiene su origen en Teotihuacán, lugar “doblemente sagrado” para los mexicas, porque ahí tiene su origen el Sol y la Luna. Recordemos que es la Ciudad de los Dioses.

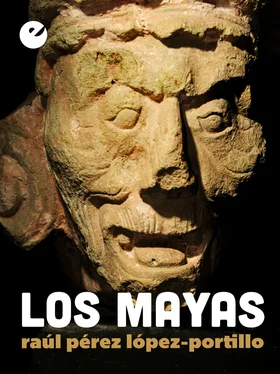

Las últimas investigaciones sobre los mayas, aclaran muchas dudas; pero siempre hay detrás un elemento aún no descifrado, oculto al hombre de hoy. Su cultura es intrincada y difícil. De ahí que, quienes entiendan Palenque, “podrán comprender cualquier cosa hecha por los mayas”, expresa Linda Schele. Alude al descubrimiento del 16 de marzo de 1999 en Chiapas: los arqueólogos localizan en el templo XIX de Palenque (construido entre 721 y 736), en proceso de restauración, la figura de un gobernante moldeado en estuco y en excelentes condiciones. A raíz de esto, un montículo cae, apareciendo entonces una plataforma con “tableros bellamente decorados por glifos e imágenes”.

El Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché se divide en tres partes. La primera describe la creación y el origen del hombre, que después de varios ensayos infructuosos es hecho de maíz; en la segunda se refieren las aventuras de los jóvenes semidioses Hunahpú e Ixbalanqué y de sus padres sacrificados por los genios del mal en su reino sombrío de Xibalbay; la tercera parte no tiene el atractivo literario de la segunda, pero encierra un caudal de noticias sobre el origen de los pueblos indígenas de Guatemala, sus migraciones, su distribución en el territorio, sus guerras y el predominio de la raza quiché hasta antes de la conquista española. Para Michael Coe, el Popol Vuh tiene en los viejos tiempos una audiencia semejante a La Iliada o La Odisea en la cultura occidental.

Tikal

En unos 250 años más o menos, el Clásico eleva a la más alta cota de grandiosidad la urbe de Tikal. Se sitúa en el corazón de la selva pluvial del Petén. En el año 500 la ciudad tiene unos 40.000 habitantes y más o menos 500.000 hombres en las zonas rurales. Son contemporáneas de Tikal en la zona baja de Guatemala, junto a Caracol, las capitales de Copán en Honduras y Yaxilán, Bonampak, Palenque, Piedras Negras y Calakmul en México. La denominación política de estas capitales responde al concepto de ciudades-Estado, algunas agrupadas entre sí en confederaciones. Tikal y Calakmul corroboran esta situación: ambas encabezan sus respectivas alianzas de tipo militar, fundadas en el cobro de tributos “y en matrimonios diplomáticos”, según María Longhena. “Cada ciudad estaba gobernada por un personaje que detentaba el poder absoluto, y era por lo tanto jefe del Ejército, de la administración y probablemente de la clase sacerdotal”. Por encima de todos, esta figura real vive en el lujo, con su familia, hijos, futuros herederos del trono “y una corte de dignatarios, servidores, sacerdotes, artistas, como ceramistas, pintores, tejedores o joyeros”. Controla además a los esclavos, enemigos vencidos y capturados en batallas. La sociedad se estructura por jerarquías y, por encima de ellas, resaltan los artesanos, los mercaderes y los campesinos, la escala social más baja.

Читать дальше