Parce que les Romains ne connaissaient que la paternité !

Les soldats de Jules César s’expriment dans un latin populaire dont la lente évolution aboutira au dialecte parlé de Bruxelles aux Pyrénées. Parallèlement, le latin châtié articulé par leur général et préservé dans les textes classiques fascinera l’Occident en général et ceux qui créeront notre orthographe en particulier. Très tôt, deux langues cohabitent : le latin du peuple qui deviendra peu à peu le français, et la langue classique de notre beau Jules qui inspirera le vocabulaire de nos élites. Des siècles durant, la culture latine sera le nec plus ultra de l’érudition. Si vous avez compris l’expression nec plus ultra , c’est bien la preuve que c’est encore un peu le cas. Sinon, belle preuve que les temps changent…

Au XVI e siècle, les mots possèdent donc deux origines possibles : une descendance directe et une reconstitution postérieure. Par exemple, l’évolution normale du mot mater débouche sur « mère ». Le t entre deux voyelles possède une fâcheuse tendance à quitter le navire : mater se prononce petit à petit maer . Ensuite, le a de maer cesse d’être articulé et nous avons fini par appeler notre « mère ». Par la suite, nous inventerons le terme « maternité » en repartant de mater .

Certaines de ces deux origines nous restent avec un sens différent. « Frêle » et « fragile » viennent tous les deux du latin fragilis, « entier » et « intègre » de integrum , « loyal » et « légal » de legalis . Le latin hospitalem donne « hôtel » et les érudits du XII e siècle en dérivent l’« hôpital ». Liberare nous livre « livrer » et « libérer ». L’évolution naturelle du latin populus donnera notre mot « peuple ». « Populaire » est un terme reconstitué au XVI e siècle.

Certains mots construits a posteriori à partir du latin classique possèdent une connotation plus savante. « Œil » découle naturellement du latin oculus , à partir duquel nous construirons les mots « oculaire » et « oculiste ». « Se taire » et « tacite » viennent tous les deux du latin tacere . Le mot diurnum donnera le jour à « jour » et « diurne », auscultare à « écouter » et « ausculter » (XVII e siècle), mutare à « muer » et « muter » (XV e siècle), strictum à « étroit » et « strict » (XVIII e siècle), vita à « vie » et « vital ». Quant à calumnia , il donnera « challenge », revenu chez nous après un détour en Angleterre, et « calomnie » (XIV e siècle). Le mot latin ultra offrira le français « outre », puis nous réutiliserons le mot « ultra », cher aux supporters du PSG.

Remarquons que les mots reconstruits a posteriori sont plus faciles à écrire ! Merci qui ? Merci Jules !

8. POURQUOI METTONS-NOUS UN S AU PLURIEL ?

Parce que la phrase ressemble à la vie !

Elle comprend plus d’inactifs que d’actifs !

Je vous préviens, la réponse à cette question est plutôt complexe. Pour commencer, méditons cette déclaration de Jules César :

Omnium [de tous] populorum [les peuples] Galliae [de la Gaule] fortissimi [les plus braves] sunt [sont] Belgae [les Belges].

« De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. »

Certains universitaires français traduisent fortissimi par « farouches ». Mais le monde universitaire belge, toutes langues confondues, les considère comme des mauvais joueurs.

L’hommage de ce grand connaisseur du courage belge nous permet de découvrir une caractéristique du latin. Pour le traduire, nous sommes contraints d’ajouter des prépositions. Le latin est une langue qui fonctionne par déclinaison comme l’allemand. Lorsque nous écrivons dans la langue de Proust : « La Gaule est belle sinon César ne serait pas venu », nous écrivons le mot sujet « Gaule » de la même manière que dans un complément du nom : « les peuples de la Gaule ». En latin, nous aurions dû écrire : Gallia pulchra est — je vous laisse traduire « sinon César ne serait pas venu ». En revanche, pour exprimer « les peuples de la Gaule », Jules écrit : populorum Galliae . Le e final, marque du génitif (complément du nom), le dispense de mettre un « de ». En quoi est-ce important ? me demanderez-vous. Ces cas (c’est le nom que l’on donne aux variantes) expliquent notre pluriel.

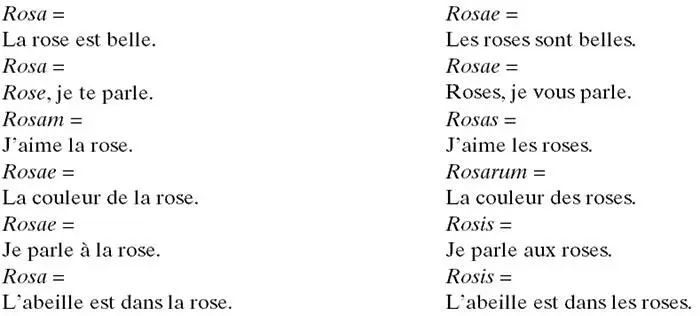

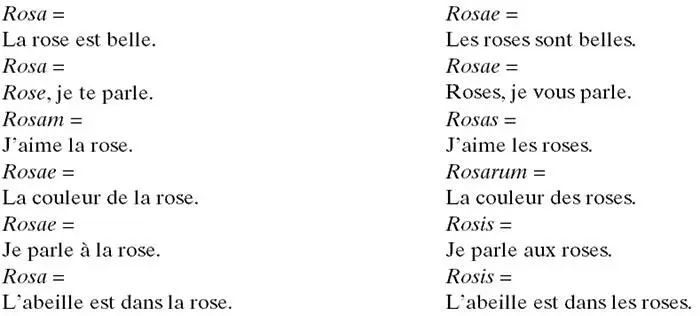

Là où nous mettons des prépositions (« le livre de Paul », « je vais à la maison »), les Romains déclinaient. Ils possédaient cinq déclinaisons qui comportaient six cas au singulier et six au pluriel. Réécoutons, c’est toujours un plaisir, la chanson de Jacques Brel Rosa ! Rosa appartient à la première déclinaison, dont les mots se terminent en a et sont généralement féminins. Suivant la fonction de cette rose dans la phrase, Cicéron l’écrivait différemment.

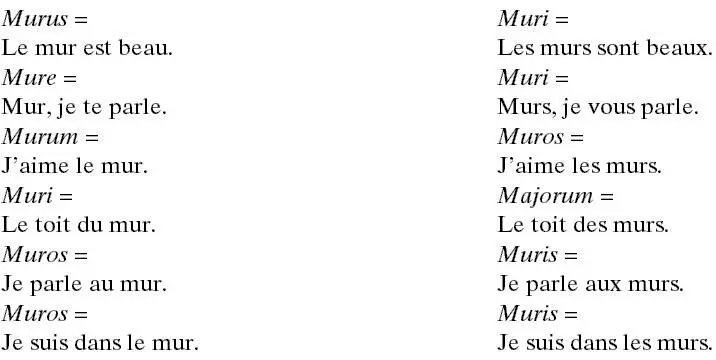

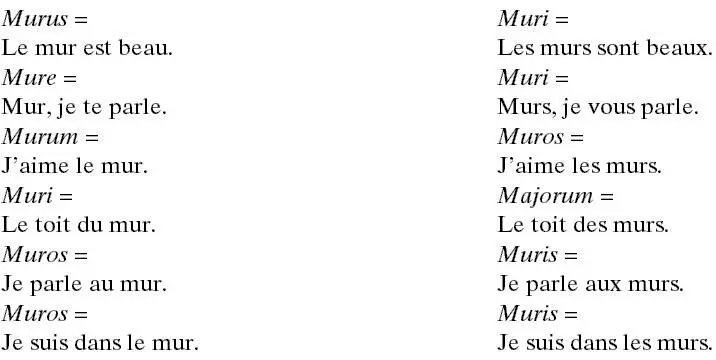

Les mots de la deuxième déclinaison se terminent par us et sont masculins. Je ne traiterai que de ces deux-là ; sinon mon éditeur va croire qu’il publie un manuel de latin.

Tout lycéen qui choisit d’apprendre l’allemand décrira avec plaisir les difficultés de parler une langue dans le respect des déclinaisons. Pour contourner cet obstacle, la population romaine prend l’habitude de mettre une préposition chaque fois que le mot n’est pas sujet. Derrière elle, ils privilégient le cas le plus employé : l’accusatif, qui correspond au complément d’objet direct (COD). Les autres disparaissent très lentement.

En ancien français (terme généralement employé pour désigner la langue dans laquelle sont écrits les textes entre le IX eet le XIII e siècle), nous n’avons plus que deux cas : le cas sujet qui désigne celui qui agit, et le cas régime qui représente tous les autres.

Cas sujet.

Li murs = Le mur est beau.

Li mur = Les murs sont beaux.

Cas régime.

Le mur = J’aime le mur, je suis dans le mur…

Les murs = J’aime les murs…

Les deux cas du féminin s’écrivent pareillement. Le m de rosa ne se prononce plus.

Cas sujet.

La rosa = La rose est belle.

Les rosas = Les roses sont belles.

Cas régime.

La rosa = J’aime la rose, je suis dans la rose…

Les rosas = J’aime les roses…

Si nous regardons ces deux déclinaisons, nous constatons que nous mettons toujours un s au pluriel du cas régime. Comme une phrase comporte plus de mots inactifs que de sujets, le pluriel en s , qui se prononce jusqu’au XVI e siècle, l’emporte quand les déclinaisons disparaissent au XIII e. Maintenant, nous ne le prononçons plus, mais nous continuons à l’écrire.

Morale de l’histoire : sans les déclinaisons romaines, nous n’aurions jamais pu polémiquer sur l’opportunité de mettre un s au pluriel du mot « euro ».

9. POURQUOI ÉCRIVONS-NOUS « IL », « LE », « LUI » ?

Читать дальше