Die Bibel allerdings schweigt sich darüber aus. Auch zeitgenössische Quellen oder eindeutige archäologische Funde sind nicht vorhanden. Wahrscheinlich handelt es sich um die begrünten Terrassen babylonischer Hochbauten oder um eine im Königspalast versteckte Park- und Blumenlandschaft. Auf jeden Fall aber um eine weitere schöne Spätblüte des mythischen Babylon.

Als letzter König des Neubabylonischen Reiches unterliegt Na-bonid 539 v. Chr. dem Perserkönig Kyros II. Ihm verdanken die Juden die Befreiung aus der Gefangenschaft und die Rückkehr in ihr Land. Viele der Geiseln, darunter erfolgreiche Kauf- und Geschäftsleute, verbleiben aber in Babylon, das nun für anderthalb Jahrtausende ein blühendes Zentrum jüdischer Kultur wird.

Gehen Sie nicht nach Babylon. Dort finden Sie nur Ruinen. Und einen zweifelhaften Archäologiepark, mit dem sich der prestigesüchtige irakische Diktator Saddam Hussein als neuer Ne-bukadnezar feiern lassen wollte. Diese Nachbauten können zwar ein Bild von den einstigen Dimensionen vermitteln, gefährden aber die antiken Mauerreste und blockieren weitere Untersuchungen.

Gehen Sie lieber noch einmal durch das Ischtar-Tor in Berlin. Und bewundern Sie, bevor Sie sich verabschieden, die Tierfiguren, die die babylonischen Götter darstellen. Am besten nehmen Sie die Löwen, die einst die 230 Meter lange Prozessionsstraße der untergegangenen Metropole geschmückt haben. Schon 1902 konnte der erste Babel-Ausgräber Robert Koldewey einen von ihnen aus den glasierten Ziegelfragmenten, die er in den Ruinen Babylons gefunden hatte, rekonstruieren.

Seither haben die makellos komponierten blau-gelben Mosaiken der Raubtiere Millionen Menschen aus aller Welt fasziniert. Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, wie präzise die antiken Künstler auf die Fugenverteilung achteten, um alles Bruchstückhafte zu vermeiden und das anmutig-majestätische Tier - ein Symbol der Göttin Ischtar - möglichst wenig zu zerschneiden.

Babylon leuchtet, noch immer.

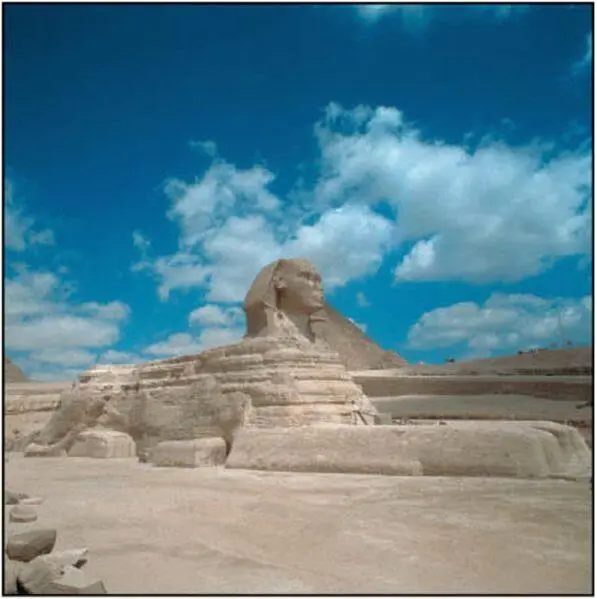

4. Das Lächeln des Sphinx

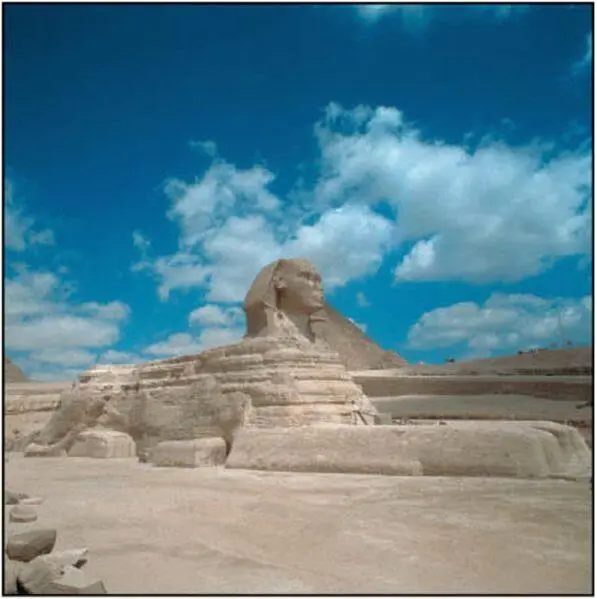

Mischwesen, männlich, liegend, Löwenkörper, Menschenkopf: Was ist das? Auch wenn Sie es erraten - das Geheimnis bleibt.

Er ist der Vater aller Rätsel, er ist das Rätsel schlechthin, kein offizielles Weltwunder, das hatte er nie nötig, aber weltberühmt und weltweit der Erste und Mächtigste seiner Art: der große Sphinx von Giseh, 74 Meter lang, zwanzig Meter hoch, sechs Meter breit.

Seit über vier Jahrtausenden ragt das Kalksteinwesen aus dem Sand der ägyptischen Wüste und bewahrt trotz der beschädigten Nase königliche Haltung. Es scheint zu lächeln, aber es verrät nicht, was in ihm vorgeht. Noch immer erweckt es den Eindruck, als sei es im Besitz aller Geheimnisse dieser Erde.

Auch wenn Sie ganz nahe an ihn herantreten und ihn ansprechen, wird der Löwenmensch nicht antworten. Vielleicht ist das auch gut so. Wenn Sphingen zu sprechen beginnen, sprechen sie oft in Rätseln. Und auch wenn Sie das Rätsel lösen, nimmt das Verhängnis meist seinen Lauf. So ging es Ödipus, der Ihnen vielleicht nicht ganz unbekannt ist. Aber der gehört nicht hierher, sondern nach Griechenland. Und dort war das Mischwesen weiblich.

Dieser Sphinx, der Sphinx, eine Verkörperung des Sonnengottes Re-Harachte, soll nur einmal gesprochen haben. Ein gutes Jahrtausend nach seiner Errichtung durch den Pharao Chephren, den Sohn des Cheops, um 2500 v. Chr. hatte ihn der Sand fast begraben. So versprach er dem, der ihn davon befreien würde, den ägyptischen Thron. Sein Retter war - noch im Prinzenalter - der spätere König Thutmosis IV. Er legte den unglücklichen Sphinx frei, und die Prophezeiung wurde erfüllt.

Das war zu Beginn des 14. Jahrhunderts v. Chr. Ägypten war zur maßgebenden Macht im Mittelmeerraum und in Vorderasien geworden und hatte seine größte territoriale Ausdehnung erreicht -rund 1700 Jahre nach dem Zusammenschluss des nördlichen (Unterägypten) und südlichen Landesteils (Oberägypten), der als Gründungsdatum des ägyptischen Einheitsstaates gilt.

Der sagenumwobene König Menes soll diese erste politische Fusion um 3000 v. Chr. zustande gebracht haben. Der Name des wirklichen Reichseinigers bleibt allerdings unbekannt, und die blutige Unterwerfung der Bewohner des Nildeltas, die Zehntausende von Gefallenen forderte, sollte noch mehrere Jahrhunderte in Anspruch nehmen.

Erst als um 2734 v. Chr. Pharao Chasemui den Thron besteigt, gelingt es ihm, den letzten Widerstand in Unterägypten zu brechen. Als das Jahrhundert zu Ende geht, sind die wesentlichen Grundlagen der pharaonischen Zivilisation etabliert: ein Gottkönig an der Spitze des Territorialstaates, der vom ersten Katarakt und der Nilinsel Elephantine im Süden bis zum Mittelmeer reicht; eine effiziente Beamtenschaft und eine ertragreiche Landwirtschaft; ein vielschichtiger Götterglaube und ein aufwendiger Totenkult, der zum Bau großartiger Monumente führen wird.

Aber das ist noch nicht alles. Schon ein halbes Jahrtausend zuvor hatte ein einfacher Beamter, dem Kontrolle und Registrierung der für den Pharao angelieferten Waren über den Kopf wuchsen, eine revolutionäre Idee gehabt. Da die mündliche Verständigung nicht mehr ausreichte, setzte er die Gegenstände, Lebewesen, Vorgänge und Begriffe, mit denen er zu tun hatte, in konkrete Bildzeichen um, die durch Zeichen für den Lautwert und die Bedeutung des jeweiligen Wortes ergänzt wurden. Die Hieroglyphen, die die Ägypter als »Schrift der Gottesworte«, die Griechen als »heilige Zeichen« benannten, waren erfunden - der entscheidende Schritt zur Hochkultur.

Dennoch wurden die wichtigsten, die existenziellen Voraussetzungen für die Entfaltung der ägyptischen Geschichte und Kultur wesentlich früher geschaffen. Kaum ein anderes Land der Erde ist durch die geografischen Gegebenheiten so geprägt worden wie das Reich der Pharaonen.

Mit Herodots unsterblicher Formel, dass Ägypten, das Reich der Unsterblichkeit, ein »Geschenk des Nils« sei, ist im Grunde alles gesagt. Flusskilometer für Flusskilometer und über Tausende von Jahren hinweg hat der größte Strom Afrikas, mit 6671 Kilometern zugleich der längste der Erde, Leben geschaffen, Kultur gestiftet und Kontinuität gelehrt.

Hochkulturen sind Menschenwerk. Aber die Natur ist es, die dieses Werk ermöglicht. Für Ägypten gilt dies auf einzigartige Weise. Erweisen wir also dem Naturraum, in dem sich der Staat der Pharaonen so glanzvoll entfalten konnte, ein Stück Reverenz. Unternehmen wir, weil es so selten geschieht, den Versuch einer Landvermessung.

Ägypten hat Kontur. Man hat seinen Umriss vor Augen. Viel leichter als andere Mächte der Geschichte lässt es sich lokalisieren. Auf dem Atlas stellt es sich als ungefähres Viereck dar, dessen Seiten grob gerechnet je tausend Kilometer lang sind. Die Nordgrenze und die Ostflanke sind durch das Mittelmeer und die Küste des Roten Meeres klar bestimmt, die Grenzen im Westen und im Süden führen durch kaum besiedelte Wüstenlandschaft.

Diesen riesigen Wüstenraum trennt das schmale Bewässerungsband des Nils in zwei ungleich große Teile: die eintönig-flache libysche Westwüste und das ebenfalls wüstenhafte, aber bis über 2000 Meter ansteigende östliche Randgebirge, das sich jenseits des Golfs von Suez auf der Sinai-Halbinsel fortsetzt. Es ist eine auf der Erde einmalige Situation, dass ein wasserreicher Fluss, sozusagen ein aus dem äquatorialen Afrika kommender Fremdling, den Trockengürtel von Süden nach Norden in seiner ganzen Ausdehnung durchquert und dort eine meist nur wenige Kilometer breite, aber rund 1200 Kilometer lange Stromoase ermöglicht. Ihr kompletter Flächeninhalt erreicht nicht einmal die Ausdehnung Belgiens.

Читать дальше