Sarah a réussi une carrière brillante ; on l’invite constamment dans les colloques les plus prestigieux, alors qu’elle est toujours une nomade universitaire, qu’elle n’a pas de “poste”, comme on dit, contrairement à moi, qui possède exactement l’inverse : une sécurité, certes, dans un campus confortable, avec des étudiants plaisants, dans la ville où j’ai grandi, mais une renommée proche du néant. Au mieux puis-je compter sur un raout de temps en temps à l’université de Graz, voire de Bratislava ou de Prague pour me dérouiller les jambes. Il y a des années que je ne suis pas retourné au Moyen-Orient, pas même à Istanbul. Je pourrais rester des heures devant cet écran à parcourir les articles et les apparitions publiques de Sarah, à reconstituer ses périples, colloques à Madrid, à Vienne, à Berlin, au Caire, à Aix-en-Provence, à Boston, à Berkeley, jusqu’à Bombay, Kuala Lumpur ou Djakarta, la carte du savoir mondial.

Parfois j’ai l’impression que la nuit est tombée, que la ténèbre occidentale a envahi l’Orient des lumières. Que l’esprit, l’étude, les plaisirs de l’esprit et de l’étude, du vin de Khayyam ou de Pessoa n’ont pas résisté au XX esiècle, que la construction cosmopolite du monde ne se fait plus dans l’échange de l’amour et de la pensée mais dans celui de la violence et des objets manufacturés. Les islamistes en lutte contre l’Islam. Les États-Unis, l’Europe, en guerre contre l’autre en soi. À quoi sert de tirer Anton Rubinstein et ses Lieder de Mirza Schaffy de l’oubli. À quoi bon se souvenir de Friedrich von Bodenstedt, de ses Mille et Un Jours en Orient et de ses descriptions des soirées autour de Mirza Schaffy le poète azéri à Tiflis, de ses cuites au vin géorgien, de ses éloges titubants des nuits du Caucase et de la poésie persane, des poèmes que l’Allemand gueulait, fin saoul, dans les rues de Tbilissi. Bodenstedt, encore un traducteur oublié. Un voyageur. Un créateur, surtout. Le livre des Lieder de Mirza Schaffy fut pourtant un des grands succès de la littérature “orientale” en Allemagne au XIX e. Tout comme l’adaptation musicale d’Anton Rubinstein en Russie. À quoi bon se rappeler les orientalistes russes et leurs belles rencontres avec la musique et la littérature d’Asie centrale. Il faut avoir l’énergie de Sarah pour toujours se reconstruire, toujours regarder en face le deuil et la maladie, avoir la persévérance de continuer à fouiller dans la tristesse du monde pour en tirer la beauté ou la connaissance.

Très cher Franz,

Je sais, je ne t’écris pas ces temps-ci, je ne donne pas beaucoup de nouvelles, je me noie dans le voyage. Je suis au Viêtnam pour quelque temps, au Tonkin, en Annam et en Cochinchine. Je suis à Hanoi en 1900. Je te vois ouvrir de grands yeux : au Viêtnam ? Oui, un projet sur l’imaginaire colonial, figure-toi. Sans malheureusement quitter Paris. Sur l’opium. Je me plonge dans les récits de Jules Boissière l’intoxiqué, le pauvre fonctionnaire occitan qui mourut de sa passion à trente-quatre ans après avoir fumé bien des pipes et affronté les jungles du Tonkin, le froid, la pluie, la violence et la maladie avec pour seule compagnie la lumière sombre de la lampe à opium — l’histoire de l’image de l’opium dans la littérature coloniale est extraordinairement intéressante. Le processus d’essentialisation de l’opium comme “extrême-oriental”, ce que la “bonne, douce drogue”, comme dit Boissière, concentre de mysticisme, de clarté au cœur de la violence coloniale. Pour Boissière, l’opium, c’est le lien avec le Vietnamien ; ils partagent non seulement les pipes et les litières, mais aussi la douleur du manque et la violence des temps. Le fumeur est un être à part, un sage qui appartient à la communauté des voyants : un visionnaire et un mendiant fragile. L’opium est la noirceur lumineuse qui s’oppose à la cruauté de la nature et à la férocité des hommes. On fume après avoir combattu, après avoir supplicié, après avoir observé les têtes arrachées par les sabres, les oreilles sciées par les coupe-coupe, les corps ravagés par la dysenterie ou le choléra. L’opium est un langage, un monde commun ; seule la pipe et la lampe ont le pouvoir de vous faire pénétrer “l’âme de l’Asie”. La drogue (fléau précolonial introduit par le commerce impérial, redoutable arme de domination) devient la clé d’un univers étranger qu’il faut pénétrer, puis ce qui représente le mieux ce monde, l’image qui le montre le plus parfaitement pour les foules occidentales.

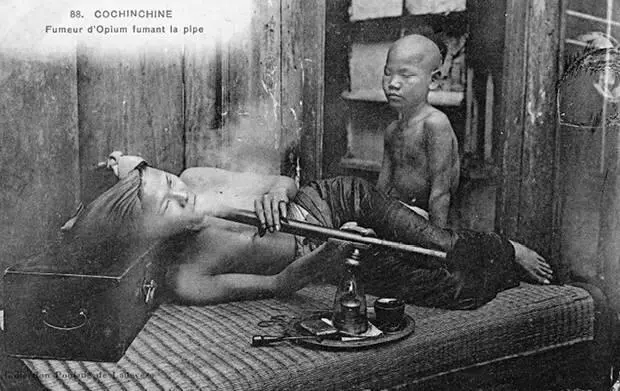

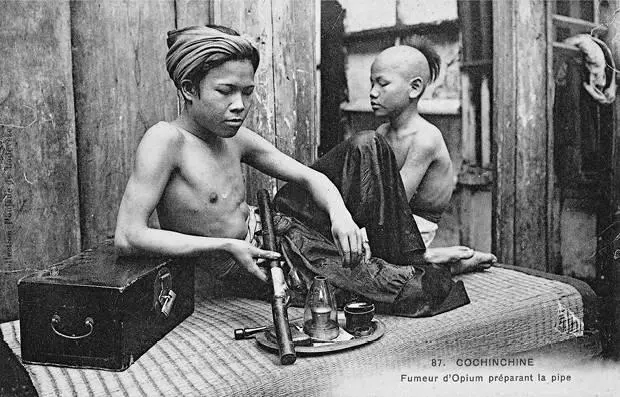

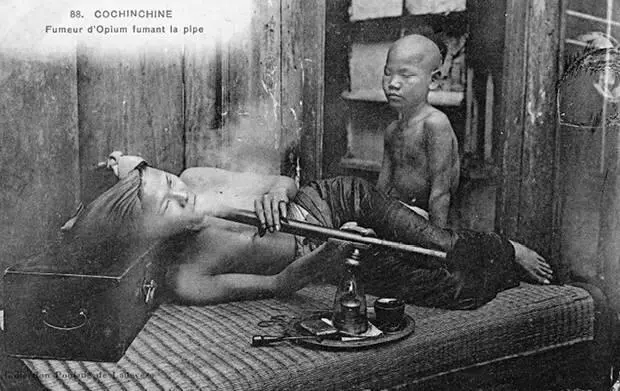

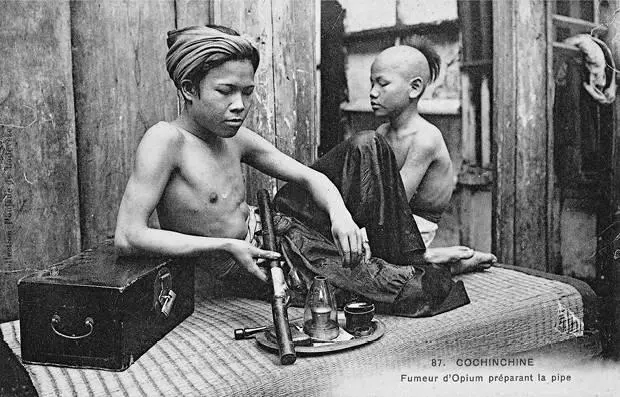

Voilà par exemple deux cartes postales expédiées de Saigon dans les années 1920. La jeunesse des modèles donne l’impression que l’opium est une pratique non seulement extraordinairement répandue, mais aussi acceptée, éternelle, rurale, naturelle ; la boîte noire, cadenassée, renferme sans doute tous les secrets de ces pays si exotiques où l’on s’adonne à cette passion enfantine . Portrait de l’indigène en enfant drogué.

“Il faut toujours s’intoxiquer : ce pays a l’opium, l’Islam le haschisch, l’Occident la femme. Peut-être l’amour est-il surtout le moyen qu’emploie l’Occident pour s’affranchir de sa condition d’homme”, écrit Malraux dans La Condition humaine ; cette phrase pour le moins curieuse montre bien comment l’opium devient l’apanage de l’Extrême-Orient, de quelle façon se fabriquent nos représentations ; il ne s’agit pas, bien sûr, de remettre en question la réalité des ravages de l’opium en Chine ou au Viêtnam, mais de voir comment se construit cet imaginaire, et de quelle façon il sert la propagande coloniale.

Je me rappelle Marc perdu dans l’opium à Téhéran et je me demande s’il n’a pas succombé à un grand rêve, si toutes ses justifications scientifiques ne sont pas des excuses inconscientes pour plonger, comme nous tous, dans des territoires oniriques où l’on échappe à soi-même.

Je t’explique tout cela, mais en réalité j’aimerais surtout, moi aussi, m’allonger sur une natte, la tête contre une valise, aspirer l’oubli vaporeux, confier mon âme au népenthès et oublier toutes les douleurs de la perte. Mon opium à moi, ce sont ces textes et ces images que je vais chercher chaque jour dans les bibliothèques parisiennes, ces papillons de mots que je collectionne, que j’observe sans penser à autre chose, cette mer de vieux livres dans laquelle je cherche à me noyer — malheureusement, malgré tout je pense à mon frère, j’ai l’impression de claudiquer, d’être toujours bancale et parfois, lorsque je tombe sur un texte trop violent ou trop émouvant j’ai bien du mal à retenir mes larmes, alors je m’enferme dans ma chambre, je prends un de ces comprimés modernes qui n’ont sans doute ni le charme, ni la puissance de l’opium et je dors vingt-quatre heures de rang.

Vous qui souffrez, voilà le trésor qui vous reste :

Fumez. Et vous, soyez bénis dieux indulgents

Qui mîtes le bonheur à la merci d’un geste.

C’est l’épitaphe qu’Albert de Pouvourville écrit pour son ami Jules Boissière à Hanoi, dans la pagode du Lac. J’aimerais que le bonheur soit à la merci d’un geste. Je sais que tu penses à moi ; je lis tes lettres tous les jours, j’essaye d’y répondre sans y parvenir, j’ai peur que tu m’en veuilles, alors je m’enfouis dans mes recherches comme une enfant se cache sous sa couette.

Читать дальше