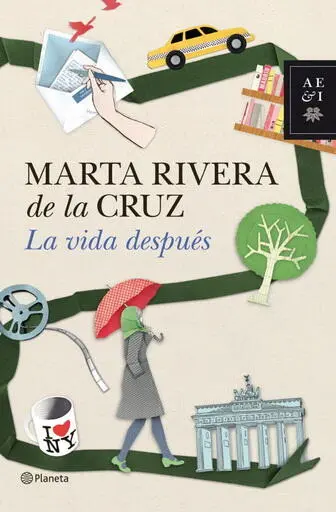

Marta Rivera de la Cruz

La vida después

***

© Marta Rivera de la Cruz, 2011

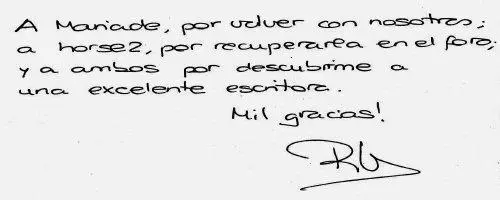

A Susana y Paco, mis hermanos, mis amigos A Félix Bayón, mi amigo, mi hermano

La vida sería maravillosa si supiésemos qué hacer con ella

Greta Garbo

No se pueden librar todas las batallas

ni enjugar todas las lágrimas.

Robertson Davies,

A merced de la tempestad

El vestido era horrible. Victoria se movió sin ganas delante del espejo intentando encontrarse favorecida con aquella especie de saco que parecía cortado por alguien que abominaba del sexo femenino y quería cobrarse la venganza en forma de trajecito espantoso. Era de algodón, o al menos eso ponía en la etiqueta, pero a Victoria empezaba a picarle como si estuviese hecho de arpillera. Tenía un recatadísimo escote en pico de solterona vocacional -una especie de quiero y no puedo- y el largo anodino que aprobaría la superiora de un colegio de monjas de hace cincuenta años: seis dedos por debajo de la rodilla. Las mangas llegaban casi hasta el codo, en un intento fallido de afrancesar el conjunto, y el talle alto acababa de rematar el efecto perverso. El vestido -que, decididamente, picaba más de lo tolerable- era un verdadero antídoto contra la lujuria.

Junto a Victoria, con una sonrisa profesional, la dependienta intentaba ver la botella medio llena.

– Es su talla. No hay que hacerle ni un arreglo…

No, claro que no. Aquel vestido horrible se ajustaba a su cuerpo como lo hubiese hecho un guante lleno de agujeros y de mugre a la mano de la reina de Inglaterra. La vendedora, que era tan consciente de la fealdad de la prenda como la propia Victoria, se justificaba por no poder enseñarle nada más.

– En negro es lo único que nos queda… en verano… Bueno, ya sabe, no suelen enviar gran cosa en colores oscuros. A principio de temporada hubiésemos podido encontrar algo, pero a estas alturas…

Victoria la dejó hablar frunciendo el ceño y sin apartar los ojos de su propia silueta -una talla 38, que cualquiera consideraría dignísima teniendo en cuenta que acababa de cumplir los cuarenta y seis-, embutida a la fuerza en aquel engendro que se le antojaba más y más espantoso.

– ¿Está segura de que no quiere ver algún modelo en otro tono? En la 38 nos quedan dos que son preciosos. Cualquiera le sentará muy bien. Este es original, pero un poco… no sé…

«¿Feo? ¿Ridículo?»

Ni siquiera la esperanza de una comisión por la venta animaba a aquella buena chica a endosarle semejante adefesio. Victoria movió la cabeza como quien se ha resignado a lo inevitable.

– Me temo que lo necesito en negro.

Eso era lo malo, que no se trataba tanto de elegir un vestido como de encontrar algo de ese maldito color que en verano parece no existir. Habría sido más fácil en invierno, claro, cuando las tiendas se atiborran de los archifamosos petites robes noire y, en el peor de los casos, uno puede apañarse con un jersey de cuello vuelto y una falda cualquiera. Victoria recordó con disgusto las dos prendas que había dejado en su armario, a siete horas de avión: un vestido de seda plisada y un sastre de corte lápiz, elegante y sobrio, en negro los dos. Cualquiera hubiese servido para la ocasión. Pero hacer una maleta en estado de shock no es demasiado fácil, y menos cuando se tiene el tiempo justo para salir hacia el aeropuerto a tomar un avión, en el que, por cierto, sólo quedan libres dos milagrosas y carísimas plazas. No quiso ni saber lo que habían costado, como tampoco ahora quería recordar qué demonios había metido exactamente en su maleta de piel. Sólo estaba segura de que los dos vestidos que hubiera podido ponerse estaban a buen recaudo en su apartamento de Manhattan.

Fue entonces cuando se dio cuenta de que había dejado funcionando el aire acondicionado. Quizá Herder se hubiese acordado de apagarlo, pero él no solía preocuparse de esas cosas. Si no tomaba cartas en el asunto, a su regreso iba a encontrar su bonito piso convertido en una nevera, amén de una estratosférica factura de luz. Suspiró antes de mirar a la vendedora con aire de súplica.

– ¿Me permite un momento? Tengo que hacer una llamada.

– Desde luego.

Aquella chica tan agradable se alejó unos metros, convencida de que estaba buscando una especie de moratoria para decidirse o no por aquel vestido horrendo cuya sisa le estaba provocando un sarpullido. Se rascó con disimulo mientras buscaba el móvil en el bolso.

– Mmm… Hi…

La voz pastosa de Herder indicaba que dormía. Presumía de no sufrir los efectos del jet lag, pero cuando llegaban de viaje siempre necesitaba echarse durante diez horas para ponerse a tono con el nuevo horario. «Si eso no es jet lag que venga Dios y lo vea», pensó Victoria.

– ¿Vicky? ¿Eres tú?

– Sí. Oye, siento despertarte, pero creo que nos hemos dejado encendido el aire acondicionado. Habría que llamar al portero para que subiese a apagarlo.

Hubo unos segundos de silencio. Herder debía de estar intentando regresar al planeta Tierra desde el feliz mundo de los sueños.

– No te preocupes. Estoy seguro de que lo desconecté al salir.

Milagro, milagro. Herder asumiendo un compromiso doméstico. Deberían apuntar la fecha para conmemorarla anualmente. Y hacer camisetas y gorras alusivas al acontecimiento.

– ¿Dónde demonios estás?

– En una tienda. Necesitaba un vestido.

– ¿Un vestido? ¿Ahora? Vicky, por Dios… Hemos aterrizado de madrugada ¿y tú te vas de compras a las… a las diez menos cuarto de la mañana?

Victoria tragó saliva. Sin saber por qué, aquella voz desabrida había multiplicado por mil el cansancio y la tristeza infinita que había acumulado durante las últimas quince horas.

– Necesito un vestido negro -dijo, y colgó.

Luego, como si la conversación la hubiese dejado sin fuerza, se sentó en la butaca que había en el probador. El espejo le devolvió su imagen desmadejada, tan poco atractiva gracias a las circunstancias, el agotamiento… Y, por supuesto, al vestido espeluznante que llevaba puesto. Miró la etiqueta: costaba trescientos euros. Se le escapó un silbido adolescente. Trescientos euros. Casi cuatrocientos dólares en un trapo feísimo que sólo iba a ponerse una vez. A Jan le daría un ataque si supiese que había gastado aquel dineral en una prenda que ni siquiera le gustaba.

Jan…

La falta de sueño, la diferencia horaria, la tristeza, la soledad, el cansancio y el desaliento se le vinieron encima como un alud. Se sintió arrastrada hacia la tierra prometida de las lágrimas y dejó de oponer resistencia. Apoyó la cabeza en las manos y se echó a llorar.

¿Qué diría Jan si la viese en aquel estado, sollozando a solas en una butaca de terciopelo color melocotón dentro del probador de la única tienda de la calle de Serrano que estaba abierta a las nueve y media de la mañana un sábado del mes de agosto?

Probablemente le diría «ya era hora, chica». Porque aquél era un llanto que había estado aplazando sin necesidad. No había llorado al hablar con Marga, ni al colgar el teléfono, ni había llorado al hacer la maleta en un estado cercano a la catatonía, ni mientras iban en un taxi hacia el aeropuerto, ni durante las siete horas de viaje en avión, que invirtió en ver dos películas y seis episodios de «Frasier» en la pantalla privada de su asiento de bussiness mientras comía compulsivamente aperitivos japoneses, ni al aterrizar en Madrid después de tres años de ausencia.

Читать дальше