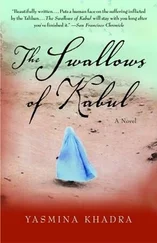

– Tengo que decirle dos palabras de esto a Qasim -dice, tras un largo monólogo-. Tiene buenos contactos y amigos influyentes. Le harán caso. No es cosa de poner a una inocente en manos del verdugo por un malentendido.

– Pero, ¿qué me estás contando? -se indigna Qasim Abul Jabar, a quien no le ha gustado nada que venga alguien a molestarlo a su casa por una simpleza así-. A esa perra rabiosa la han juzgado y la han condenado. La ejecutarán dentro de tres días, en el estadio, delante de invitados de categoría. Es la única mujer programada para la ceremonia. Nadie puede hacer nada por ella, ni aunque fuera inocente. Y, encima, es culpable.

– Es inocente…

– ¿Y tú qué sabes?

– Me lo ha dicho ella.

– Y te lo has creído.

– ¿Por qué no?

– Porque te ha mentido. No es más que una redomada embustera, Atiq. Se aprovecha de tu afabilidad. No andes defendiendo a una asesina de la que no sabes casi nada. Ya tienes bastantes preocupaciones.

– No ha matado a nadie…

– Sus vecinos han declarado en contra de ella. Han sido tajantes. Esa furcia le daba una vida horrible a su marido. Se pasaba la vida echándolo de casa. Los qazi no tuvieron ni que deliberar… (Lo agarra por los hombros y lo mira fijamente a los ojos.) Atiq, muchacho, si no haces un esfuerzo cuanto antes acabarás por no saber ya ni volver a casa. Olvídate de esa bruja. Dentro de tres días, irá a reunirse con las que pasaron por ese calabozo antes que ella; y otra ocupará su lugar. No sé cómo se las ha apañado para liarte, pero yo, en tu lugar, intentaría no equivocarme de persona. A ti es a quien hay que atender, y no a ella. Ya te avisé el otro día. Te encierras demasiado en tus acritudes, Atiq, te lo dije: ándate con ojo porque luego ya no vas a poder dar marcha atrás. Y no me hiciste caso. Total, que cada vez estás más flojo y ha bastado con que una perra apestosa se lamentase para que se te partiera el corazón. Te aseguro que está donde tiene que estar. Bien pensado, no es más que una mujer.

Atiq está fuera de sí. Ha caído en un torbellino y no sabe a qué atender ni qué hacer con las manos cuando se sorprende a sí mismo renegando en contra del mundo entero. No entiende nada de nada. Es otra persona, alguien que lo tiene desbordado, que lo rebasa y lo mortifica y sin quien se sentiría inválido. ¿Qué decir de las tiriteras que le entran en horas de canícula y de los sudores que lo refrescan al minuto siguiente? ¿Qué decir de la audacia que se adueña de él cada vez que se atreve a rehusar el hecho consumado, él que antes no movía un dedo ante un drama que habría podido eliminarse con una simple toba? ¿Qué decir de esa resaca impetuosa que lo saca de quicio cuando se topa su mirada con la de la detenida? Nunca se creyó capaz de compartir el desvalimiento de otra persona. Toda su vida estaba centrada en la siguiente ambición: pasar ante un ejecutado sin darle importancia, volver de un cementerio sin renegar de sus decisiones. Y de pronto hace suya la suerte de una detenida de quien nadie puede apartar la sombra del patíbulo. Atiq no entiende por qué late por otro ser su corazón; cómo, de la noche a la mañana, ha admitido que ya nada iba a ser como antes. Tenía la esperanza de hallar en Qasim Abdul Jabar algún síntoma de indulgencia que pudiera servirle de ayuda para ir a ver a los qazi y convencerlos de que revisasen la sentencia. Qasim lo ha decepcionado. Imperdonable. Atiq lo aborrece de pies a cabeza. Han terminado para siempre. No hay sermón ni gurú que pueda reconciliarlos. Qasim es un animal. Tiene tanto corazón como una cachiporra y tanta compasión como una serpiente. Peor para él. Ya las pagará todas juntas. Las pagarán todos, sin excepción. Los qazi agazapados en su venerable monstruosidad. Los energúmenos vociferantes de obscenas calenturas que ya se están preparando para tomar por asalto el estadio el viernes. Los invitados de categoría que van a relamerse con las ejecuciones públicas, saludando la aplicación de la charia con la misma mano con que espantan las moscas y apartando de sí los cadáveres con el mismo ademán que bendice el grotesco celo de los verdugos. Todos. Y también la maldita Kabul, que aprende a diario a matar y a desvivir, porque en esta tierra las fiestas son ahora tan atroces como los linchamientos.

– No consentiré que la asesinen -se encrespa mientras vuelve a casa.

– ¿Por qué te pones así? -lo amonesta Musarat-. No es ni la primera ni la última. Tu actitud es totalmente insensata. Debes reaccionar.

– No quiero reaccionar.

– Te estás haciendo un daño inútil. Mírate. Parece que te vas a volver loco.

Atiq la amenaza con el dedo:

– Te prohíbo que me llames loco.

– Pues reacciona ahora mismo -protesta Musarat-. Te portas como si ya no supieras por dónde andas. Y lo peor es que cuando alguien intenta hacerte entrar en razón te pones todavía más agresivo.

Atiq la agarra por el pescuezo y la estruja contra la pared.

– Deja de cotorrear, harpía vieja. Ya no soporto el sonido de tu voz ni cómo te huele el cuerpo…

La suelta.

Sorprendida por la violencia de su marido y anonadada por sus palabras, Musarat se desmorona en el suelo, llevándose las manos al cuello dolorido y con los ojos desorbitados de incredulidad.

Atiq esboza un gesto de hastío, coge el turbante y la fusta y se va.

En la mezquita hay muchísima gente; los mendigos y los mutilados de guerra se disputan agriamente los rincones del santuario. A Atiq le da tanto asco el espectáculo que escupe por encima del hombro y decide cumplir con sus devociones en otro sitio. Algo más allá, se encuentra con Mirza Shah, que camina deprisa para sumarse a los fieles antes de la llamada del almuédano. Pasa por delante de él sin hacerle caso. Mirza Shah se detiene, se vuelve para seguir con la vista a su antiguo amigo y se rasca mucho rato la cabeza, bajo el turbante, antes de seguir andando. Atiq va en línea recta, con los ojos guiñados y el paso agresivo. Cruza las calles sin mirar ni a derecha ni a izquierda, indiferente a las bocinas y a los gritos de los carreteros. Alguien lo llama desde un cafetín; no lo oye. Atiq no oiría ni una tormenta que le tronase encima de la cabeza. Sólo atiende a la sangre que le golpea las sienes, sólo ve los meandros de su furia y las tenebrosas secreciones que ésta vierte en su pensamiento: Qasim, a quien no le importa su desasosiego; Musarat, que no adivina su aflicción; el cielo, que se vela el rostro; las ruinas, que le dan la espalada; los mirones ociosos, que se preparan a asaltar el estadio; los talibanes, que se dan pisto por las vías públicas; los mulás, que arengan a las multitudes con dedo tan mortífero como un sable…

Al cerrar tras sí, de golpe, la puerta de la cárcel, los rumores que lo persiguen se aplacan. De repente, ahí está el abismo; y el silencio, tan hondo como una caída. ¿Qué le sucede? ¿Por qué no vuelve a abrir la puerta para dejar que lo alcancen los ruidos, las luces crepusculares, los olores, el polvo? Encorvado y jadeante, recorre arriba y abajo el pasillo. Se le cae la fusta; no la recoge. Anda y anda, con la barba metida entre el cuello y el pecho y las manos a la espalda. De pronto, se abalanza hacia la puerta de la celda y la abre con saña.

Zunaira se ampara tras los brazos, temerosa de la violencia del carcelero.

– Vete -le dice éste-. Dentro de poco será de noche. Aprovecha para salir corriendo y alejarte cuanto puedas de esta ciudad de chiflados. Corre cuanto puedas y, sobre todo, no mires atrás pase lo que pase, porque, en caso contrario, te pasará lo mismo que a la mujer de Lot.

Zunaira no ve adónde quiere ir a parar el guardia. Se acurruca bajo la manta, creyendo que ya ha llegado su hora.

Читать дальше