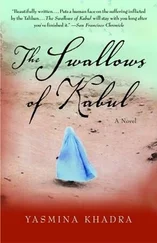

Yasmina Khadra

Las Golondrinas De Kabul

Traducido del francés por María Teresa Gallego Urrutia

Título original: Les hirondelles de Kaboul

Allá por el quinto infierno, un tornado abre los volantes de su vestido en la estrambótica danza de una bruja en trance; tanta histeria ni siquiera consigue sacudirle el polvo a las dos palmeras calcificadas que se alzan hacia el cielo como los brazos de un martirizado. Un bochorno canicular se ha tragado las hipotéticas bocanadas de aire que la noche había descuidado llevarse consigo en el desorden de su retirada. Desde las últimas horas de la mañana, ni un ave rapaz había tenido suficiente interés para volar por encima de sus presas. Los pastores que solían conducir sus raquíticos rebaños hasta el pie de las colinas han desaparecido. Ni un alma en varias leguas a la redonda, con la excepción de los pocos centinelas agazapados en sus rudimentarios puestos de observación. Hasta donde alcanza la vista, van juntos el desamparo y un silencio mortal.

Las tierras afganas no son sino campos de batalla, arenales y cementerios. Las oraciones se desmigajan entre la furia de la metralla; los lobos aúllan a la muerte todas las noches; y el viento, cuando se alza, traspasa la salmodia de los mendigos al graznido de los cuervos.

Todo tiene un aspecto abrasado, fosilizado; es como si un indecible sortilegio lo hubiera fulminado. La cuchilla de la erosión araña, desincrusta, purga, pavimenta el suelo necrótico, levantando con total impunidad las estelas de su tranquila fuerza. Luego, sin previo aviso, al pie de las montañas que el aliento de la incandescencia depila rabiosamente, aparece Kabul… o lo que de ella queda; una ciudad en estado de descomposición avanzada.

Ya nada volverá a ser como antes parecen decir las carreteras llenas de baches, las colinas tiñosas, el horizonte al rojo blanco y el entrechocar de las culatas. Los escombros de las fortificaciones han alcanzado a las almas. El polvo ha cubierto de tierra los huertos, ha cegado las miradas y puesto cemento a las ideas. De trecho en trecho, el zumbido de las moscas y el hedor de los animales muertos añaden a la desolación un toque irreversible. Diríase que el mundo se está pudriendo, que su gangrena ha optado por extenderse a partir de aquí, en territorio pashtun, en tanto que la desertificación sigue reptando implacablemente por la conciencia de los hombres y sus formas de pensar.

Nadie cree en el milagro de las lluvias, en la magia de las primaveras, y menos aún en las auroras de un mañana clemente. Los hombres se han vuelto locos; se han puesto de espaldas a la luz para darle la cara a la oscuridad. Han depuesto a los santos patronos. Los profetas han muerto y sus fantasmas están crucificados en la frente de los niños…

Y, no obstante, es también aquí, entre el mutismo de los pedregales y el silencio de las tumbas, entre la sequedad del suelo y la aridez de los corazones, donde ha nacido nuestra historia, de la misma forma que florece el nenúfar en las aguas putrefactas de los pantanos.

Atiq Shaukat golpea cuanto le rodea con la fusta para abrirse paso entre la andrajosa muchedumbre que revolotea como un torbellino de hojas secas en bandada en torno a los puestos del mercado. Va con retraso, pero no consigue andar más deprisa. Es como estar metido en una colmena; a nadie parecen afectarle los golpes rotundos que pega. Es día de zoco y la gente está como en trance. A Atiq le dan mareos. Los mendigos acuden desde todos los puntos de la ciudad, en oleadas cada vez más nutridas, rivalizando por los hipotéticos lugares libres con los carreteros y los mirones ociosos. El olor de los descargadores y las emanaciones de los productos en mal estado colman el aire de un espantoso tufo mientras un implacable calor inunda la explanada. Algunas mujeres fantasmales, refrenadas tras la burka pringosa, se aferran a los transeúntes, tendiendo una mano suplicante, recibiendo, al pasar, a veces una moneda, a veces un reniego. Con frecuencia, si se empecinan, una correa exasperada las hace retroceder. Tras una breve retirada, vuelven al ataque, salmodiando insufribles súplicas. Otras, cargadas con tropeles de chiquillos cuyas narices son una efervescencia de moscas, se apiñan desesperadamente en torno a los vendedores de fruta, al acecho, entre dos letanías, de una cebolla o un tomate podridos que un cliente avispado podría haber localizado en lo hondo de su cesta de la compra.

– Largo de ahí -dice a voces un vendedor blandiendo con vehemencia una larga pértiga por encima de las cabezas-, que me traéis al puesto la mala suerte y un montón de bichos.

Atiq Shaukat mira el reloj. Se le crispan de ira las mandíbulas. El verdugo debe de haber llegado hace ya más de diez minutos y él todavía aquí, en la calle. Sulfurado, sigue repartiendo golpes para dispersar la marea humana, se encarniza inútilmente con un grupo de ancianos tan insensibles a los fustazos como a los sollozos de una niña perdida entre el barullo; luego, aprovechándose de la brecha que abre un camión al pasar, consigue escurrirse hasta un callejón menos concurrido; cojeando, apresura el paso hacia un edificio que, curiosamente, permanece en pie entre los escombros que lo rodean. Es un antiguo dispensario fuera de uso, que saquearon hace mucho unos espíritus burlones y que los talibanes utilizan a veces como calabozos provisionales cuando está prevista en el barrio una ejecución pública.

– Pero, ¿dónde te habías metido? -ruge un barbudo barrigón mientras soba el kalashnikov-. Hace una hora que mandé a alguien a buscarte…

– Lo siento, Qasim Abdul Jabar -dice Atiq sin detenerse-, no estaba en casa.

Y añade luego con tono irritado:

– Estaba en el hospital. He tenido que llevar a mi mujer a urgencias.

Qasim Abdul Jabar rezonga, muy poco convencido, y, con el dedo puesto en la esfera del reloj de pulsera, le deja claro que, por su culpa, todo el mundo está a punto de perder la paciencia. Atiq encoge el cuello entre los hombros y se encamina hacia el edificio en que unos hombres armados lo esperan, sentados en el suelo a ambos lados del portal. Uno se levanta, se sacude el polvo del trasero y se dirige hacia una camioneta sin toldo aparcada a unos veinte metros; se introduce de un brinco en la cabina, hace rugir el motor y se coloca, en marcha atrás, delante de la entrada de la cárcel.

Atiq Shaukat saca un manojo de llaves de debajo del largo chaleco y entra en la celda; le van pisando los talones dos milicianas embozadas en sus burkas. En un rincón de la celda, en el sitio exacto en que, desde un ventanuco, cae un charco de luz, una mujer velada está acabando de rezar. Las dos milicianas indican al guardia que se retire. Cuando se quedan solas, esperan a que la detenida se incorpore para acercársele y, sin miramientos, le ordenan que se ponga derecha y empiezan a atarle apretadamente brazos y muslos; luego, tras haber comprobado que los cabos de cordel están bien tensos, la envuelven en un amplio saco de lienzo y la obligan a caminar delante de ellas por el corredor. Atiq, que estaba esperando en el vano del portal, indica a Qasim Abdul Jabar que ya vienen las milicianas. Éste pide a los hombres que hay en el patio que se aparten. Intrigados, algunos transeúntes se agrupan en silencio frente al edificio. Las dos milicianas salen a la calle, cogen a la detenida por las axilas, la meten de mala manera en el asiento de atrás de la camioneta y se sientan a su lado, muy pegadas a ella.

Abdul Jabar levanta los adrales del vehículo y echa los pestillos. Tras una última mirada a las milicianas y a la detenida para asegurarse de que todo está en orden, sube al lado del conductor y pega un culatazo en el suelo para dar la orden de marcha. En el acto, la camioneta arranca; la escolta un voluminoso 4x4 con una luz giratoria en el techo, repleto de milicianos andrajosos.

Читать дальше