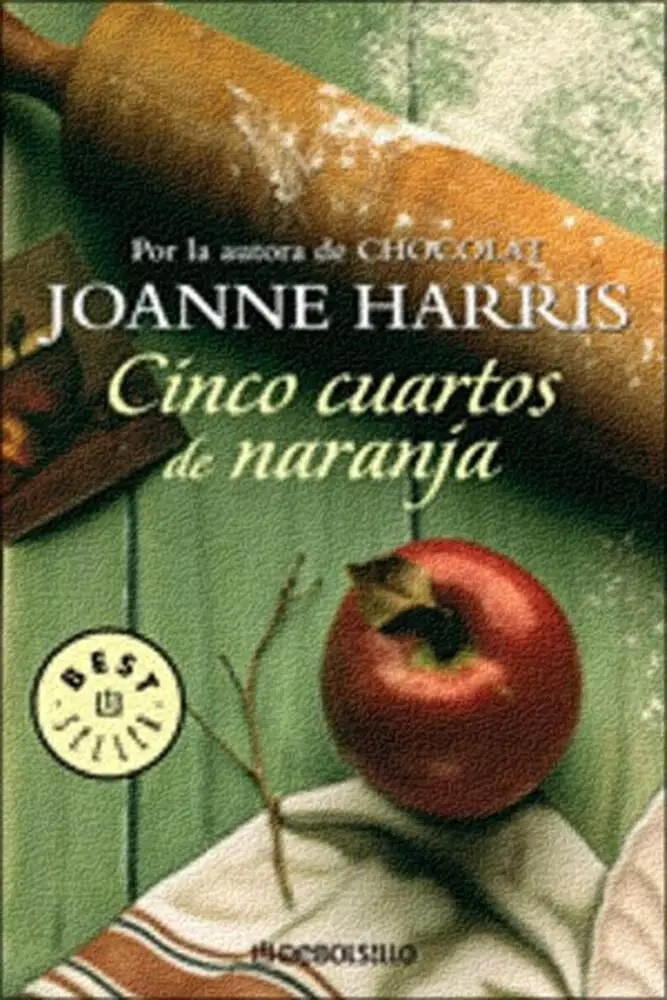

Joanne Harris

Cinco cuartos de naranja

© 2001, Joanne Harris

Título original: Five quarters of orange

© 2001 Marta Arguilé, por la traducción

A mí abuelo, Georges Payen

(aka P'tit Père), que estuvo ahí.

Gracias de todo corazón a todos aquellos que participaron en la serie de encuentros armados en los que se convirtió este libro; a Kevin y Anouchka por servir los cañones, a mis padres y a mi hermano por su apoyo y suministros; a Serafina, la Princesa Guerrera, por defender mi rincón; a Jennifer Luithlen por la política exterior; a Howard Morhaim por derrotar a los nórdicos; a mi leal editora Francesca Liversidge; a Jo Goldsworthy y la artillería pesada de Transworld; a mi abanderada Louise Page; y a Christopher, por estar de mi lado.

PRIMERA PARTE . La Herencia

Cuando mi madre murió, le dejó la granja a mi hermano Cassis, la fortuna en la bodega a mi hermana Reine-Claude y, a mí, la menor, su álbum y un tarro de dos litros que contenía una trufa de Périgord, del tamaño de una pelota de tenis, suspendida en aceite de girasol que aún ahora, al destaparlo, sigue despidiendo el rico y húmedo perfume del suelo del bosque. Una distribución de riquezas un tanto desigual, pero así era madre, una fuerza de la naturaleza, otorgando sus favores a voluntad, sin revelar nada sobre el funcionamiento de su peculiar lógica.

Y como Cassis siempre solía decir, yo era su favorita.

Jamás lo demostró en vida. Mi madre nunca tuvo tiempo para complacencias, ni siquiera de haber sido de ésas. No con un marido muerto en la guerra y una granja que sacar adelante ella sola. Lejos de ser un consuelo en su viudez, éramos un estorbo para ella, con nuestros juegos ruidosos, nuestras peleas y nuestras discusiones. Si caíamos enfermos, nos cuidaba con ternura renuente, como si calculara el coste de nuestra supervivencia, y el poco amor que demostraba tomaba las formas más elementales: potes de comida para lamer, sartenes de mermelada para repelar, un puñado de fresas silvestres cogidas de los márgenes dispersos que había detrás del huerto y entregadas sin una sonrisa en un pañuelo liado. Cassis pasó a ser el hombre de la familia. Aún se mostraba menos tolerante con él que con el resto. Reinette ya andaba rompiendo corazones antes de llegar a la adolescencia y mi madre era lo bastante vanidosa como para enorgullecerse de la atención que recibía. Pero yo era la boca de más, ni un segundo hijo que pudiera ampliar la granja y, ciertamente, ninguna belleza.

Siempre fui la difícil, la discordante y, después de morir mi padre, me volví hosca e insolente. Flaca y morena como mi madre, con sus mismas manos grandes y desgarbadas, sus pies planos y su boca ancha, debía de recordarle demasiado a sí misma, pues a menudo había cierta tirantez en su boca al mirarme, una especie de estoica valoración, de fatalismo. Como si previese que sería yo, y no Cassis ni Reine-Claude, quien mantendría viva su memoria. Como si hubiese preferido un receptáculo más adecuado.

Quizá por eso me dio el álbum a mí, carente de valor salvo por los pensamientos y anotaciones escritos en el margen junto a las recetas, los recortes de periódico y las curas herbales. No se trataba de un diario propiamente dicho. El álbum no contiene fechas, ni orden preciso alguno. Las páginas fueron insertadas al azar: hojas sueltas cosidas posteriormente con puntadas pequeñas y obsesivas; algunas páginas delgadas como piel de cebolla, otras, trozos de cartulina recortados y ajustados para encajar en la maltrecha cubierta de cuero. Mi madre marcaba los acontecimientos de su vida con recetas, platos de su invención o variaciones de sus viejos platos favoritos. La comida era su nostalgia, su celebración, y su provisión y preparación, la única vía de escape para su creatividad. La primera página está dedicada a la muerte de mi padre: el lazo de la Légion d'Honneur pegado burdamente debajo de una fotografía borrosa junto a una esmerada receta de crêpes de trigo sarraceno encierra un sentido del humor un tanto morboso. Debajo del retrato mi madre escribió en tinta roja: «Acuérdate de desenterrar las aguaturmas, ja, ja, ja».

En otros sitios es más gárrula, con muchas abreviaciones y referencias crípticas. Reconozco algunos de los incidentes a los que se refiere. Otros han sido alterados para satisfacer las necesidades del momento. Otros aún parecen ser puras invenciones, mentiras, imposibilidades. En muchos lugares hay párrafos escritos en letra diminuta en un lenguaje que no puedo descifrar. Inoni iodeupni nilocarpliexi . Inoni iodeupni iolratroposi nisami . A veces una sola palabra garabateada, aparentemente al azar, en el encabezamiento o en uno de los lados del papel. En una página, «balancín» escrito con tinta azul, en otra: «aceite de gualteria», «cebolleta» y «adorno», con un lápiz de colores anaranjado. En otra, lo que podría ser un poema, aunque jamás la vi abrir un libro que no fuera un recetario:

Esta dulzura

sacada a cucharadas

como alguna fruta lustrosa

ciruela melocotón albaricoque

sandía acaso

de mí misma

esta dulzura.

Hay un toque fantástico que me sorprende y me preocupa: que esta mujer fría y prosaica hubiera albergado tales pensamientos en sus momentos secretos. Pues siempre se mantuvo cerrada para nosotros, para todo el mundo, con tal fiereza que la había creído incapaz de rendirse.

Jamás la vi llorar. Apenas sonreía y eso sólo sucedía cuando estaba en la cocina con su paleta de condimentos al alcance de la mano, hablando consigo misma, al menos eso creía yo, en el mismo murmullo apagado; enunciando los nombres de las hierbas y las especias -canela, tomillo, hierbabuena, culantrillo, azafrán, albahaca, apio caballar-, susurrando un comentario monótono. Ves la plancha. Tiene que tener el calor adecuado. Si el fuego está demasiado bajo, la crêpe queda reblandecida; si está demasiado fuerte, la mantequilla se quema, humea y la crêpe queda seca . Más adelante comprendí que estaba intentando enseñarme. Yo la escuchaba, porque en nuestros seminarios de cocina veía la única forma de ganar un poco de su aprobación y porque toda buena guerra necesita de alguna amnistía ocasional. Las recetas campestres de su Bretaña natal eran sus preferidas; las crêpes de trigo sarraceno que comíamos con todo, el far breton y el kouign amann y la galette bretonne que vendíamos río abajo, en Angers, junto con nuestros quesos de cabra, salchichas y frutas.

Siempre pretendió que Cassis se quedara la granja. Pero Cassis fue el primero en marcharse hacia París, despreocupadamente, rompiendo todo contacto a excepción de una firma estampada en una postal cada Navidad, y cuando ella murió, treinta y seis años después, ya no había nada que le interesara en aquella granja medio abandonada sobre el Loira. Se la compré con mis propios ahorros, mi dinero de viudedad, a un buen precio, pero fue un trato justo y en aquel momento él se sintió muy satisfecho de hacerlo. Comprendió la necesidad de mantener el lugar en la familia.

Naturalmente, ahora todo eso ha cambiado. Cassis tiene un hijo. El muchacho se casó con Laure Dessanges, la escritora de gastronomía, y tienen un restaurante en Angers, Aux Délices Dessanges. Lo vi varias veces antes de que Cassis muriera. No me gustó. Moreno y ostentoso, con tendencia a engordar como su padre, pero atractivo aún y, sabiéndolo, parecía estar en todas partes a la vez en su avidez por complacerme; me llamaba Mamie; me traía una silla, insistía en que me sentara en el sillón más cómodo, me preparaba café, con azúcar, con crema, se interesaba por mi salud, me adulaba en esto y en aquello hasta casi marearme. Cassis, que rondaba los sesenta y pico por entonces, hinchado con el germen de la trombosis que habría de matarlo, lo observaba con orgullo apenas contenido. Mi hijo. Fíjate qué hombre más refinado. Qué sobrino más admirable y atento tienes.

Читать дальше