Daher zentrieren wir zu Beginn der Diagnostik auf die Wahl des Partners und die Umstände des Kennenlernens, selbstverständlich unter Berücksichtigung der Herkunftsfamilien beider Partner.

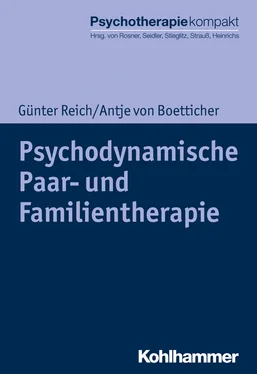

4.1.3 Der objektbeziehungstheoretische Ansatz

Die Objektbeziehungstheorien stellen in der Psychoanalyse ein weit verzweigtes Konglomerat an Ansätzen dar. Gemeinsam ist ihnen der Leitgedanke, dass Beziehungen und deren Qualität maßgeblich von früheren Beziehungserfahrungen geprägt seien und zwischen inneren Objektrepräsentanzen und äußeren Beziehungen zu unterscheiden sei, wobei eine starke Wechselwirkung angenommen wird. Diese besteht im Wesentlichen in einer Interaktion von Introjektion und Projektion (sowie dem »Spezialfall« der Projektiven Identifizierung). Introjektion bedeutet dabei, Verhaltensweisen, Gefühle, Eigenschaften wichtiger Anderer, z. B. der Eltern, Geschwister oder des Partners in sich aufzunehmen und als zur eigenen psychischen Struktur gehörend zu erleben, während bei projektiven Vorgängen unannehmbare eigene Anteile in den Anderen »verlagert« werden und so eine Distanzierung von eigenen Wünschen, Trieben oder Bedürfnissen stattfinden soll. Auch werden häufig eigene, nicht mit dem Selbstbild bzw. Ich-Ideal zu vereinbarende Anteile auf den Partner oder die Partnerin projiziert, um anschließend dort bekämpft zu werden. Paare erleben ihre Beziehungen nicht nur auf der Folie früherer Erfahrungen, sondern induzieren zu diesen zum Teil passende Verhaltensweisen des anderen (vgl. Reich und von Boetticher 2017, S. 201).

Der an der Objektbeziehungstheorie orientierte Ansatz der Paartherapie fokussiert auf das Entschärfen gegenseitiger Projektionen. Diagnostisch wird dafür das aus dem Gleichgewicht geratene Verhältnis zwischen Befriedigung und Distress betrachtet. Paarprobleme entstehen nach diesem Modell immer dann, wenn Distress unerträglich wird, wofür Faktoren wie dauerhaft entwertende statt gratifizierende projektive und introjektive Identifizierungsprozesse, die Unfähigkeit eines oder beider Partner, die Projektionen des anderen zu containen, oder eine Verhärtung und Verfestigung statt einer Modifikation vorhandener Objektbeziehungen verantwortlich sind (Scharff und Scharff 2003). Theoretische Grundlagen für diesen Ansatz finden sich bei Fairbairn (1963) und bei Dicks, der das Konzept der »unbewussten Komplementarität« und der »gemeinsamen Persönlichkeit« (Dicks 1967, S. 69, zitiert nach Scharff und Scharff 2003) entwickelte und damit ein Modell schuf, das objektbeziehungstheoretische Erkenntnisse für die Behandlung von Paaren fruchtbar machte ( Kap. 4.1.4).

Als Kollusion wird das unbewusste Zusammenspiel eines Paares auf der Basis eines gemeinsamen Grundkonflikts in polarisierten Positionen bezeichnet. Die Anziehung zwischen den Partnern entsteht zunächst dadurch, dass beide psychisch mit denselben Konfliktfeldern beschäftigt sind, jeweils aber unterschiedliche, gar konträre Bewältigungsstrategien für sich gefunden haben, die vom jeweils anderen als attraktiv erlebt werden. Der gemeinsame Grundkonflikt schafft eine Vertrautheit. Die sich ergänzenden, unterschiedlichen Lösungsansätze erzeugen gegenseitige Anziehung. Das eigene, aufgrund von frühen Beziehungserfahrungen, Werten und Anforderungen der Herkunftsfamilie für die jeweilige Person Unannehmbare und daher Verdrängte kann im Anderen sowohl bewundert als auch bekämpft und somit aus dem Erleben der eigenen Person herausgehalten werden. Durch das Zusammensein und die Nähe in der Paarbeziehung steht es dennoch zur Verfügung und ist als latenter, nicht gelebter Teil der Persönlichkeit zu verstehen.

Kollusionsbildungen sind somit als »Formen der interpersonellen Abwehr« (Reich et al. 2007, S. 51) zu verstehen und sind wie Symptombildungen und andere Abwehrformationen als intra- und interpsychischer Kompromiss zu würdigen.

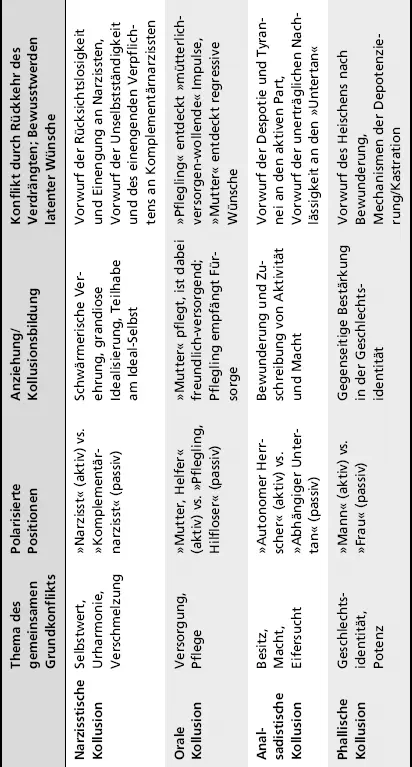

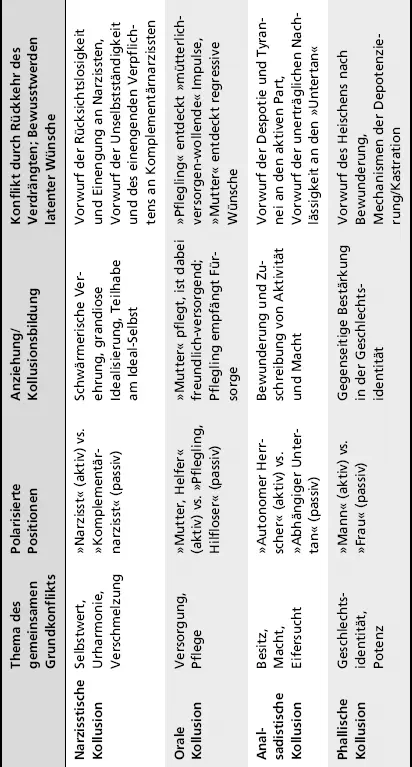

Während Dicks (1967) in seiner bahnbrechenden Arbeit den Kollusionsbegriff einführte und diesen objektbeziehungstheoretisch begründete (in Partnerschaften werde eine Dynamik mit einem regressiven und einem progressiven Pol, anders ausgedrückt eine Mutter-Kind- Beziehung »wiederholt« bzw. aus der frühen Entwicklung vertraute Beziehungsmuster unbewusst reinszeniert), stellte Willi (1975) dieses Modell des Zusammenspiels zweier Menschen in einen triebtheoretischen Rahmen und konzeptualisierte Kollusionen entlang der psychosexuellen Entwicklungsphasen der frühen Psychoanalyse ( Tab. 4.1):

• Die narzisstische Kollusion wird demnach von einem (progressiven) Bewunderten bzw. Narzissten und einem (regressiven) Bewunderer bzw. Komplementärnarzissten gebildet. Das gemeinsame Thema rankt sich um Fragen des Selbstwerts, der Urharmonie und der idealisierenden Verschmelzung. Das grandiose Ideal-Selbst wird vom Narzissten »verkörpert«, an dem der Bewunderer teilhaben kann, indem er ihn schwärmerisch verehrt.

• In der oralen Kollusion handelt der gemeinsame Grundkonflikt von Versorgung in einem umfassenden Sinne. Hier werden die Rollen »Pflegling« und »Mutter« bzw. »Helfer« verteilt. Eine Person pflegt, umsorgt und hilft auf »mütterliche« Weise, die andere Person lässt sich oral versorgen und zeigt sich dankbar dafür.

• Eine anale bzw. anal-sadistische Kollusion besteht aus einem »autonomen Herrscher« und einem »heteronomen Untertan«, hier wird der Konfliktbereich von Macht, Unterwerfung, Kontrolle und Herrschaft polarisiert aufgeteilt. Das Thema »einander ganz gehören« wird in quälerischer Weise mit Agieren von Trennungsängsten, Abhängigkeitswünschen sowie Eifersuchts- und Untreuemanövern verhandelt.

• Die Polarisierung der phallischen (oder ödipalen bzw. hysterischen) Kollusion schließlich beschreibt eine gegenseitige Bestätigung der (auch sexuellen) Potenz und der Geschlechtszugehörigkeit. Es findet eine Versicherung der eigenen Weiblich- bzw. Männlichkeit statt, dabei stehen zunächst Ergänzungswünsche von »männlicher Stärke oder Härte« und »weiblicher Schwäche oder Weichheit« im Vordergrund (Willi 1975).

Kollusive Mechanismen sind in der Lage, ein starkes Band zwischen Partnern zu bilden, können sie doch als Versuch der »Wiederherstel-

Tab. 4.1: Kollusionen nach Willi entlang der psychosexuellen Phasenlehre Freuds (auf Grundlage von Willi 2016, S. 81 ff.)

Thema des gemeinsamen GrundkonfliktsPolarisierte PositionenAnziehung/ KollusionsbildungKonflikt durch Rückkehr des Verdrängten; Bewusstwerden latenter Wünsche

lung der ganzen Persönlichkeit« (Dicks 1967) verstanden werden. Da jedoch stets eigene abgewehrte, verdrängte Bedürfnisse externalisiert, also im Partner »untergebracht« werden, ist ebenso verständlich, welches Konfliktpotenzial in dieser Beziehungsgestaltung steckt. Gerade die abgewehrten Anteile »drängen zur Rückkehr«. Machen sich also die latenten Bedürfnisse im Laufe der Paarbeziehung wieder stärker bemerkbar, etwa wenn der umsorgte Pflegling in der oralen Kollusion bemerkt, dass er ebenfalls mütterlich-versorgende Impulse verspürt und sich in seiner Rolle nicht länger ernstnehmen kann oder ernstgenommen fühlt, gerät das zuvor gewonnene Gleichgewicht aus den Fugen. Auf ähnliche Weise kann die Konfliktentstehung der anderen Kollusionen beschrieben werden: In der narzisstischen Konstellation verwandelt sich die schwärmerische Verehrung und grandiose Idealisierung in Vorwürfe der Rücksichtslosigkeit und Einengung, während der vormals angenehm Schwärmende als unselbstständig und unangenehm einnehmend empfunden wird. Die anal-sadistische Konfliktlage äußert sich darin, dass der zunächst als aktiv, dominant und mächtig anerkannte »Herrscher« als despotisch und tyrannisch verachtet wird, während den vorher gefügig angepassten »Untertan« der Vorwurf des Passiven und Nachlässigen trifft. Werden die latent schlummernden, abgewehrten Anteile durch z. B. einen Anstoß von außen, veränderte Lebensumstände, einen Entwicklungsschritt eines Partners oder durch Unstimmigkeiten zwischen den Partnern »geweckt«, erscheint die kollusive Lösung nicht mehr als rettend, sondern im Gegenteil als einengend und aversiv.

Читать дальше