Auf mich wirkt die typische Pariser Unruhe, diese Unfähigkeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, im Grunde sehr beruhigend: Ganz gleich, wie gut man die Stadt kennt – man wird doch bei jedem Besuch am laufenden Band Neues entdecken. Wahrscheinlich meinte Hemingway, als er feststellte, dass Paris kein Ende habe, ja genau das.

Schönes Flanieren!

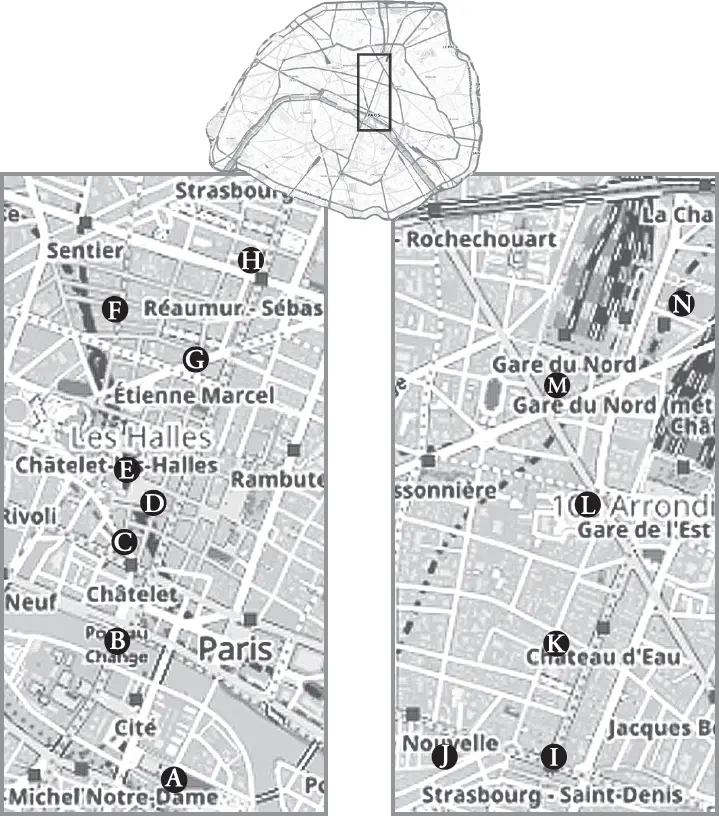

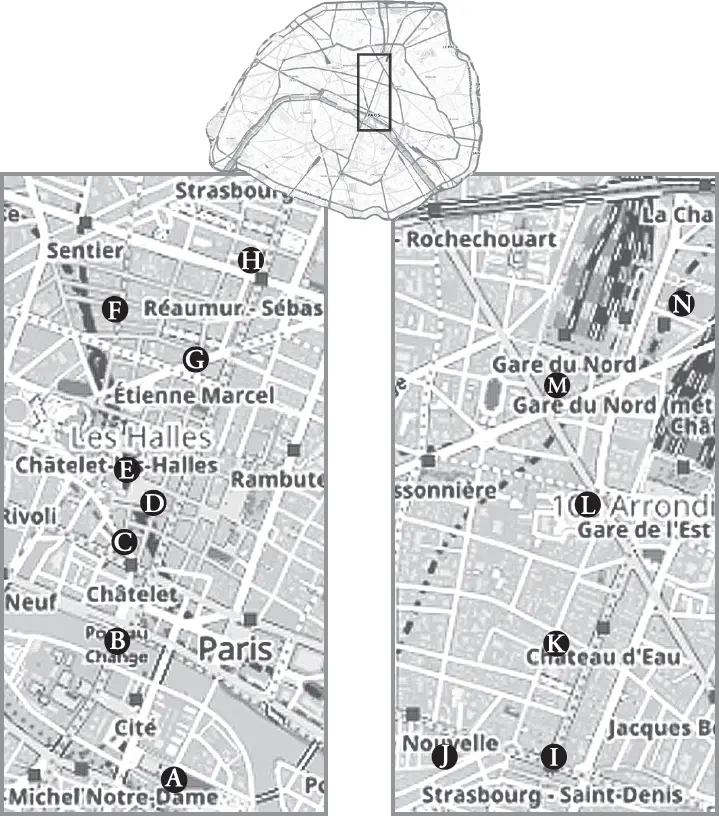

| A |

Statue Saint-Denis |

| B |

Pont au change |

| C |

Boulangerie Dheilly |

| D |

Fontaine des Innocents |

| E |

La Fresque |

| F |

Pâtisserie Stohrer |

| G |

Passage du Grand-Cerf |

| H |

Passage du Caire |

| I |

Passage du Prado |

| J |

Les 2 au coin |

| K |

Passage des Petites Ecuries |

| L |

Marché Quentin |

| M |

Terminus Nord |

| N |

Krishna Bhavan |

Im April 2019 brannte nicht nur die Kathedrale der französischen Hauptstadt Paris, vielmehr stand das Zentrum des Landes in Flammen. Schließlich führen alle Wege nach Notre-Dame, jedenfalls alle Wege Frankreichs: Nur wenige Meter vor dem linken Eingangstor ist der „Nullpunkt der Straßen Frankreichs“ („point zéro des routes de France“) ins Pflaster eingelassen. Wird die Distanz eines Ortes in Frankreich zu Paris angegeben, bezieht sich die Messung auf diesen Punkt im Herzen der Stadt.

Während ich dieses Kapitel niederschreibe, weiß man noch immer nicht, warum der verheerende Brand ausgebrochen ist, der in der Nacht vom 15. zum 16. April den mittelalterlichen Dachstuhl der Kathedrale zerstört hat. Ihre Umgebung ist seither durch Bleirückstände belastet. Ich musste beim Anblick der brennenden Kirche unwillkürlich an meine alte zerfledderte Ausgabe von Victor Hugos „Notre-Dame de Paris“ denken. Auch auf deren Cover brennt die Kathedrale, wenn auch kontrolliert: Das vergilbte Taschenbuch, das ich als Student billig bei einem Pariser Altwarenhändler erstanden habe, zeigt Quasimodos Kampf gegen die anstürmenden Bettler des Hofs der Wunder, bei dem er durch die mittelalterlichen Wasserspeier einen Regen aus brennendem Pech und Blei auf die Angreifer niedergehen lässt.

Saint-Denis bzw. heiliger Dionysius

Auch vor dem Feuer von 2019 kam mir fast jedes Mal, wenn ich von der nahen Place Saint-Michel in Richtung Notre-Dame spazierte, Victor Hugos Roman in den Sinn. „Ceci tuera cela. – Dieses wird jenes töten“, sagt darin der dämonische Diakon Claude Frollo und zeigt zuerst auf ein Buch, dann auf die Kathedrale. Der spätmittelalterliche Priester bezieht sich auf die Gefahr, die das gedruckte Buch für die Macht der Kirche darstellte. In Wirklichkeit hat ein Buch die Kirche damals gerettet: Als Victor Hugos Roman 1831 erschien, galt Notre-Dame als Fall für die Spitzhacke. Der Zahn der Zeit, diverse Umbauten sowie die Beschädigungen durch die Revolutionäre hatten ihr arg zugesetzt. Bevor sich Napoleon selbst zum Kaiser krönte, ließ er den Innenraum der Kathedrale weiß anstreichen und durch Fahnen verhängen, um den baufälligen Zustand im wahrsten Wortsinn zu übertünchen. Notre Dame schien unrettbar verloren. Dann schrieb Victor Hugo seinen Roman, der zu einem immensen Publikumserfolg wurde und ein Umdenken einleitete, das schließlich zur aufwendigen Restaurierung der Kathedrale führte. Eine solche steht nun wieder an.

Mir dient die majestätische Kirche am Nullpunkt der Pfade, die zwar ihr altes Dach verloren, die Katastrophe aber doch erstaunlich glimpflich überstanden hat, bei meinem Spaziergang nur als Wegweiser: Ganz links neben dem linken Eingangstor befindet sich die Statue eines Mannes, der eine Bischofsmütze auf dem Kopf und selbigen in den Händen trägt. Es handelt sich um Saint Denis beziehungsweise den heiligen Dionysius, den ersten Bischof von Paris. Er wurde um das Jahr 250 n. Chr. auf dem Montmartre enthauptet, soll danach seinen Kopf unter den Arm genommen haben und sechs Kilometer in Richtung Nordosten marschiert sein. An dem Ort, an dem er schließlich zusammenbrach und begraben wurde, ließ die Pariser Stadtpatronin Genoveva ein Gotteshaus errichten, das im zwölften Jahrhundert zu einer der ersten gotischen Kirchen Europas umgebaut wurde. Wäre der bedauernswerte Bischof hier im Zentrum der Stadt hingerichtet worden, hätte er wahrscheinlich einen leichteren letzten Weg gehabt: Eine schnurgerade, von den Römern im ersten Jahrhundert angelegte Straße führt von der Île de la Cité zur späteren Basilika: die Rue Saint-Denis. Die französischen Könige wählten die seit den Römern in ihrem Verlauf unveränderte Straße nach erfolgreichen Kriegen für ihre Triumphzüge, und auch auf ihrem letzten Weg folgten sie derselben Strecke. Seit der Merowingerin Arnegunde, der vierten Ehefrau des Frankenkönigs Chlotar, wurden 68 Königinnen und Könige Frankreichs sowie mehrere Dutzend Prinzen, Prinzessinnen und verdiente Hochadelige in der Basilika bestattet.

Die königliche Triumph- und Trauerroute teilt die Stadt in eine West- und eine Osthälfte und lädt zu einem lohnenden, langen Spaziergang, den ich mir für heute vorgenommen habe. Auf diesem Weg den Kopf nicht allzu fest auf den Schultern zu tragen, also nicht nur stur geradeaus, sondern auch ausführlich nach rechts oder links zu schauen, empfiehlt sich dabei.

Ich kehre Bischof Saint Denis also den Rücken und spaziere durch die Rue de Lutèce, vorbei an der Polizeipräfektur und dem Marché aux fleurs, einem hübschen Blumen- und Kleintiermarkt, zum Boulevard du Palais. Angesichts des von monumentalen Gebäuden und breiten Straßen geprägten, von Reisegruppen abgesehen, jedoch recht leblosen Stadtteils ist kaum vorstellbar, dass er jahrhundertelang „Herz, Kopf und Mark der Stadt“ war, wie ein mittelalterlicher Chronist schrieb. Verantwortlich für seine heutige Anmutung ist Baron Eugène Haussmann, der auf Geheiß Kaiser Napoleons III. der verwinkelten und unhygienischen französischen Hauptstadt mit ihrem über die Jahrhunderte gewachsenen Häuser- und Hüttendickicht ein neues, strahlendes Gesicht verpasste. Er schuf das vertraute Pariser Stadtbild mit seinen typischen eleganten Häusern, radierte aber auch ganze Viertel aus – zum Leidwesen vieler Bewohner und Liebhaber der vertrauten Stadt wie zum Beispiel Charles Baudelaire, der in seinen „Blumen des Bösen“ die berühmten Verse schrieb: „Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville/Change plus vite, hélas! que le cœur d’un mortel) – Verschwunden Alt-Paris (das Bild der Stadt verwischt/sich schneller als ein sterblich Herz bekehrt).“

Besonders radikal war die Umgestaltung der Île de la Cité, deren ursprüngliche Bebauung bis auf wenige Ausnahmen völlig verschwand. Hunderte Häuser und Kirchen wurden abgerissen, 25 000 Bewohner mussten die Insel verlassen. Gerade einmal tausend leben heute noch dort.

Und doch sind gerade auf der Île de la Cité auch mittelalterliche Bauten erhalten, die ihr einen geradezu märchenhaften Glanz verleihen: Die Conciergerie, deren spitze Türme ich vom Pont au change aus betrachte, ist ein später zum Gefängnis umfunktionierter Überrest des hochmittelalterlichen französischen Königsschlosses. Bittere Ironie der Geschichte: Auch die letzte Königin von Frankreich und Navarra, Marie Antoinette, wartete darin auf ihre Hinrichtung – ein Schicksal, das sie unter anderem mit Danton und Robespierre teilte.

Читать дальше