1 ...7 8 9 11 12 13 ...33 anterograd 10

Astrogliose 23

Astrozyt 14

Axon 4, 8

axonaler Transport 10

B

Bergmann-Glia 16

Blut-Hirn-Schranke 15

boutons en passant 9

D

Dendrit 4, 12

Dynein 10

E

Endknöpfchen 9

Ependymzelle 21

Ergastoplasma 8

exzitatorisch 10

G

Gap junction 15

GFAP 23

Glianarbe 23

Gliazelle 3, 13

I

inhibitorisch 10

K

Kalium-Siphoning 17

Kinesin 10

L

Leitungsgeschwindigkeit 19

M

Makroglia 13

Membrana limitans gliae perivascularis 15

Membrana limitans gliae superficialis 15

Mesoglia 20

Mikrofilament 8

Mikroglia 13, 20

Mikrotubulus 6

Mikrotubulus-assoziiertes Protein 7

Morbus Charcot-Marie-Tooth 7

Müller-Zelle 16

Myelin 17

N

Nervenzelle 3

Neurit 4

Neurofilament 7

Neurogenese 23

Neuron 12

bipolares 12

multipolares 3, 12

pseudounipolares 12

unipolares 12

Neurotransmitter 9

neurovaskuläre Kopplung 15

Nissl-Färbung 3

Nissl-Schollen 3

Nissl-Substanz 6

O

Oligodendrozyt 17f.

P

Perikaryon 4

Pia mater encephali 15

Pituizyt 17

Plexus choroideus 21

postsynaptisch 9

präsynaptisch 9

R

Ranvier-Schnürring 18f.

retrograd 10

S

Schwann-Zelle 17f.

Schwellenwert 10

Soma 4

Synapse 3, 8

bi-partite 15

tri-partite 16

synaptischer Spalt 9

T

Tau-Protein 7

Tracingexperiment 11

Z

Zytoplasma 5

Zytoskelett 5f.

Zytosol 5

Weiterführende Literatur

1.Iqbal K, Liu F, Gong CX (2016) Tau and neurodegenerative disease: the story so far. Nat Rev Neurol 12(1): 15–27

2Huang F, Chotiner JK, Steward O (2007) Actin polymerization and ERK phosphorylation are required for Arc/Arg3.1 mRNA targeting to activated sites on dendrites. J Neurosci 27(34): 9054–67

3Steward O, Levy WB (1982) Preferential localization of polyribosomes under the base of dendritic spines in granule cells of the dentate gyrus. J Neurosci 2(3): 284–91

4Araque A, Carmignoto G, Haydon PG (2001) Dynamic signaling between astrocytes and neurons. Annu Rev Physiol 63: 795–813

5Porter JT, McCarthy KD (1997) Astrocytic neurotransmitter receptors in situ and in vivo. Prog Neurobiol 51(4): 439–55

6Phillips AA, Chan FH, Zhen MM, et al. (2016) Neurovascular coupling in humans: Physiology, methodological advances and clinical implications. J Cereb Blood Flow Metab 36(4): 647–64

7Xu H, et al. (2013) Bergmann glia function in granule cell migration during cerebellum development. Mol Neurobiol 47(2): 833–44

8Goldman D (2014) Muller glial cell reprogramming and retina regeneration. Nat Rev Neurosci 15(7): 431–42

9Prinz M, Priller J (2014) Microglia and brain macrophages in the molecular age: from origin to neuropsychiatric disease. Nat Rev Neurosci 15(5): 300–12

10Saijo K, Glass CK (2011) Microglial cell origin and phenotypes in health and disease. Nat Rev Immunol 11(11): 775–87

Kapitel 2

Allgemeiner Aufbau des Nervensystems

Unterteilungsmöglichkeiten des Nervensystems

Graue und weiße Substanz des Nervensystems

Peripheres und zentrales Nervensystem

Somatisches und vegetatives Nervensystem

Afferenzen und Efferenzen

Zusammenfassendes Funktionsprinzip des Nervensystems

Topographische Betrachtung des Nervensystems

Apikale Ansicht

Medio-sagittale Ansicht

Laterale Ansicht

Basale Ansicht

Lagebeschreibungen im Zentralnervensystem: Meynert- und Forel-Achse

Systematik der Verbindungen des Nervensystems

Assoziationsbahnen

Kommissurenbahnen

Projektionsbahnen

Zusammenfassung

Was das IMPP wissen möchte

Index

Weiterführende Literatur

Allgemeiner Aufbau des Nervensystems

Das Nervensystem besteht nicht nur, wie wir im vorangegangen Kapitel erfahren haben, aus verschiedenen Zelltypen, sondern kann auch funktionell und makroskopisch in verschiedene Anteile untergliedert werden. Diesen verschiedenen Anteilen des Nervensystems lassen sich oft ganz bestimmte Funktionen zuordnen, so dass schon im Rahmen der klinischen Untersuchung ein erster Verdacht geäußert werden kann, an welcher Stelle das Nervensystem bei einer gegebenen Symptomkonstellation vermutlich beschädigt ist. In diesem Kapitel werden die verschiedenen Unterteilungsmöglichkeiten des Nervensystems erläutert sowie auf grundlegende Funktionen der einzelnen Abschnitte eingegangen.

Unterteilungsmöglichkeiten des Nervensystems

Das Nervensystem lässt sich nach verschiedenen Gesichtspunkten unterteilen. Diese sind (1) graue und weiße Substanz, (2) peripheres und zentrales Nervensystem, (3) somatisches und vegetatives Nervensystem sowie (4) Afferenzen und Efferenzen (eigentlich afferentes und efferentes Nervensystem). Die ersten beiden Unterteilungen sind eher morphologischer, die letzten beiden sind funktioneller Natur.

Graue und weiße Substanz des Nervensystems

Als die alten Anatomen die ersten Gehirne inspizierten, begnügten sie sich natürlich nicht mit der Untersuchung des Gehirns von außen. Sie entschlossen sich dazu, das Gehirn zu sezieren um Informationen darüber zu erhalten, wie dieses faszinierende Organ von innen aussieht.

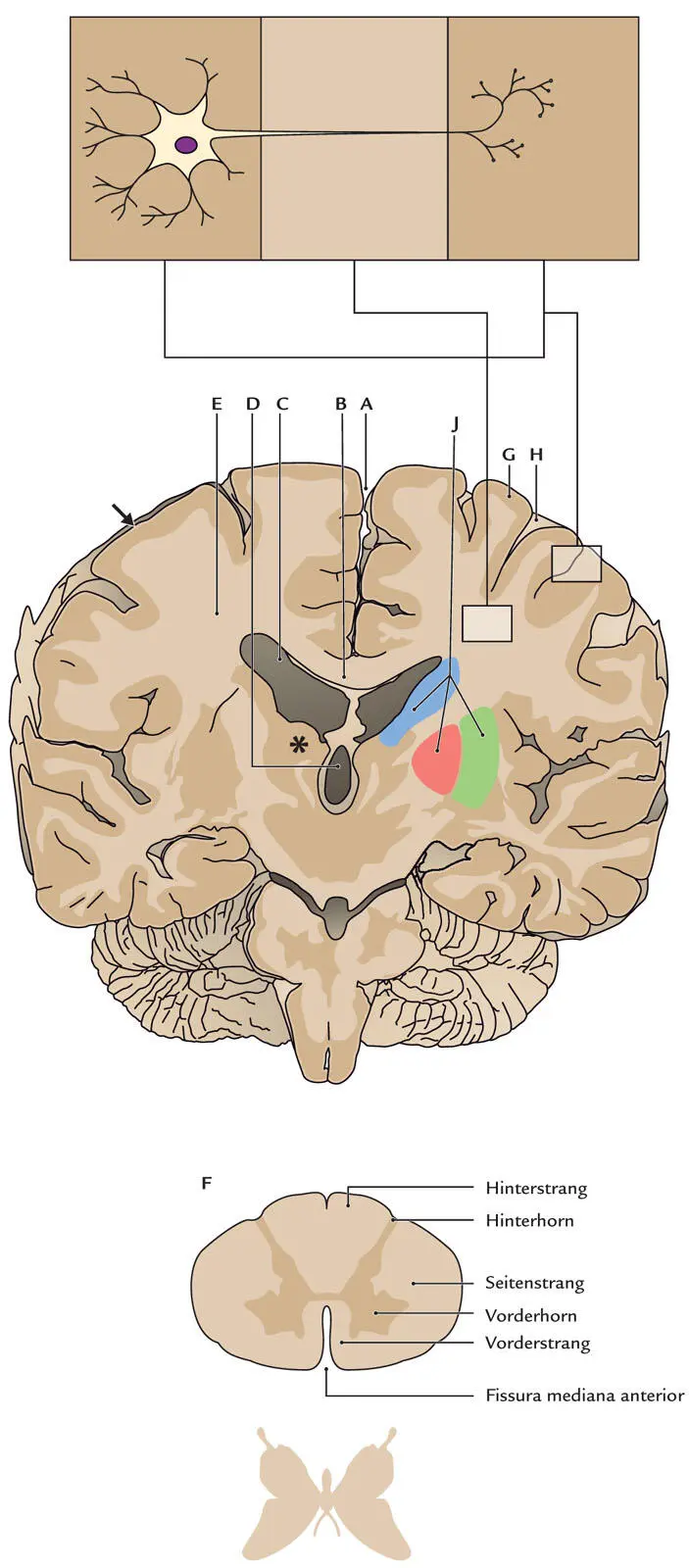

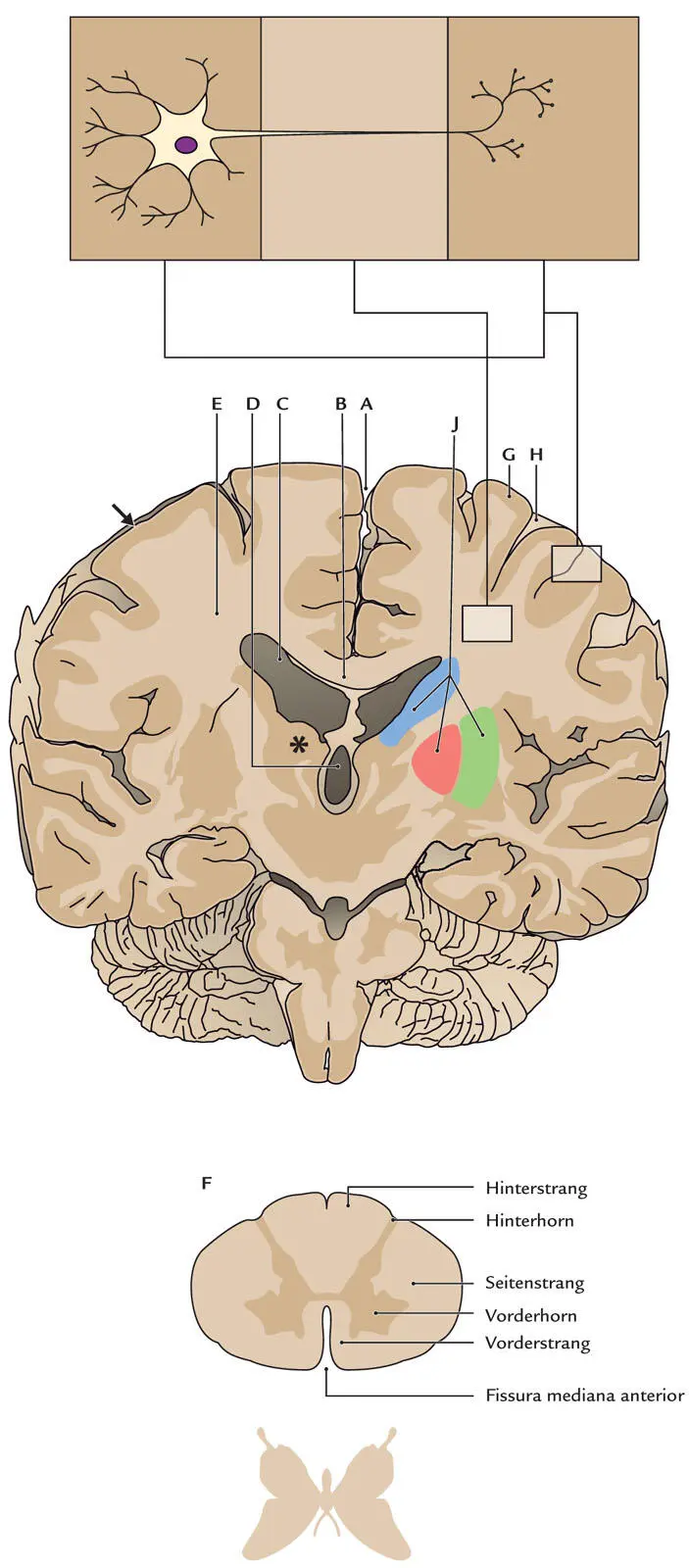

Abb. 2.1zeigt ein Gehirn, welches von vorne angeschnitten worden ist. Diese Schnittführung wird sowohl in der Anatomie als auch in der Radiologie als frontale bzw. koronare Schnittführungbezeichnet. Dargestellt ist, wie ein solches Gehirn makroskopisch aussieht. Neben den beiden zentralen Hohlräumen, die wir später noch als innere Liquorräume kennenlernen werden, fällt auf, dass manche Gebiete grau, andere weiß erscheinen. Die grau erscheinenden Bereiche nennt man graue Substanz ( Substantia grisea), diejenigen, die heller erscheinen, nennt man weiße Substanz ( Substantia alba). Bei genauerer Betrachtung kann man erkennen, dass das Gehirn vollständig von einem grauen Streifen umgeben ist. Diesen Streifen grauer Substanz nennt man aufgrund seiner oberflächlichen Lage Großhirnrinde bzw. Cortex cerebri (kurz auch einfach Kortexgenannt; Pfeil in Abb. 2.1). Im Kortex liegen die Zellkörper der Nervenzellen. Je nach ihrem Platz in der Großhirnrinde haben sie ganz unterschiedliche Aufgaben. Manche steuern Bewegung, manche registrieren sensible Impulse, wieder andere sind für die Sprache verantwortlich. Die meisten Nervenzellen kommunizieren über Axone mit anderen Gehirnarealen. Deren Axone verlaufen im sogenannte Marklagerunterhalb der Großhirnrinde, man spricht auch von subkortikaler weißer Substanz(E in Abb. 2.1). Der Teilbegriff „Mark“ im Wort Marklager bezieht sich auf die durch Myelin oder „Mark“ ummantelten markhaltigen Nervenfasern, die heller gefärbt sind als die Zellkerne der Nervenzellen. Das Marklager beider Seiten scheint über eine Gewebebrücke miteinander verbunden zu sein. Hierbei handelt es sich um den Balken ( Corpus callosum; B in Abb. 2.1), der Teil der weißen Substanz ist. Die Substantia alba enthält also im Wesentlichen Nervenfasern, die der Kommunikation der grauen Nervenzellen untereinander dienen.

Abb. 2.1

Frontalschnitt durch das Gehirn im Bereich der Corpora mammillaria

Die Blickrichtung ist von vorne nach hinten. In dieser Sichtweise sehen wir die Fissura longitudinalis cerebri (A), welche das Großhirn in eine linke und eine rechte Hemisphäre unterteilt. Am unteren Ende der Fissura longitudinalis cerebri liegt der Balken (B), der die rechte mit der linken Hemisphäre verbindet. In der Tiefe um die inneren Hohlräume des Gehirns angeordnet (Ventrikel; C und D) findet man die tiefe graue Substanz, die auch subkortikale graue Substanz genannt wird (J). Wichtige Vertreter sind der Nucleus caudatus (blau), das Putamen (grün) und der Globus pallidus (rot). Nach außen folgt ein breiter Bereich weißer Substanz, das sogenannte Marklager (E). Um den dritten Ventrikel (D) befindet sich der Thalamus (Stern). Dieser allgemeine Aufbau (innen graue Substanz, außen weiße Substanz) ist vergleichbar mit dem des Rückenmarks. Auch dort finden wir – wie dargestellt – innen graue Substanz, an die sich von außen her weiße Substanz anlagert (F). Die graue Substanz des Rückenmarks hat annährend die Form eines Schmetterlings, es lassen sich Vorderhorn, Seitenhorn und Hinterhorn voneinander abgrenzen. Als Zeichen der evolutionären Entwicklung des Menschen lagert sich um das Marklager im Bereich des Großhirns jedoch ein weiteres Gebiet graue Substanz an, der streifenartige Kortex (Pfeil). In der grauen Substanz befinden sich die Zellkörper und Dendriten der Nervenzellen, in der weißen Substanz die mit Myelinscheiden umgebenen Axone. Der Kortex mit seinen Gyri (G) und Sulci (H) ist demnach das morphologische Korrelat einer Vermehrung von Nervenzellen im Zuge der Evolution. Diesen wichtigen evolutionären Schritt findet man bei weniger weit entwickelten Tieren, wie etwa der Maus, nicht. Die Oberfläche des Großhirns ist dort flach, man spricht von einer Lysenzephalie.

Читать дальше