Posiblemente en algún momento el filósofo Mockus había pasado por alto esta tensión productiva entre la razón y la pasión, que para los artistas es tan familiar, porque el campo de la filosofía con frecuencia descarta a Schiller e incluso reduce la obra de Kant a sus tomos sobre la razón dejando por fuera su Crítica del juicio estético40. Sin embargo, varios de los ensayos del profesor Mockus evocan algo del entusiasmo de Schiller por el placer del juego creativo y el ejercicio contrafáctico de la imaginación41. El alcalde Mockus nunca dudó de la eficacia del arte, y luego de leer el manifiesto del formalismo ruso escrito por Viktor Shklovsky, «El arte como artificio» (1913), donde se define el arte como la desfamiliarización o la interrupción del hábito, Mockus admitió finalmente que él también era un artista42. La habilidad del alcalde para interrumpir el cinismo y la corrupción cotidiana animó su plataforma general de cultura ciudadana. El programa combinaba ejercicios pedagógicos y de persuasión para poder armonizar las normas morales, legales y las prácticas culturales que competían entre sí, demostrando, en primer lugar, los altos costos que genera el «divorcio» entre ellas y luego convenciendo a los ciudadanos de que es posible reconciliar códigos de comportamiento formales e informales43.

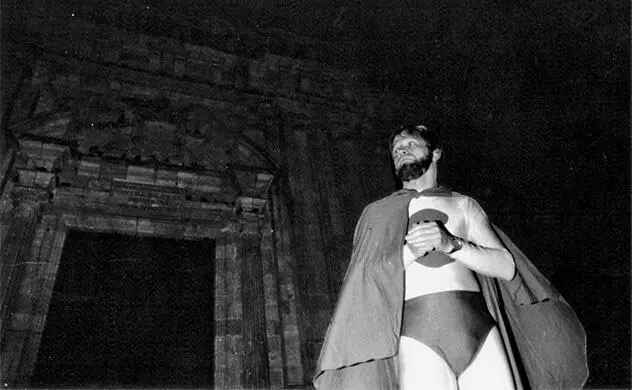

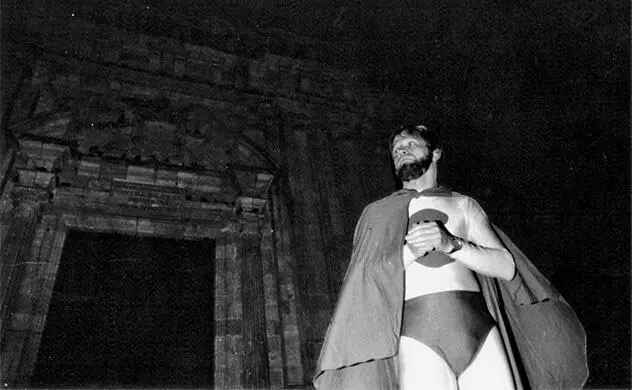

«Antanas ve la ciudad como un gran salón de clases», solía decir Alicia Eugenia Silva, la vicealcaldesa de Bogotá durante la administración de Mockus44. Ese salón de clases lucía como un teatro de vodevil cuando Mockus se disfrazaba de «Súper-Cívico», con capa y malla, para hablar en la televisión, o cuando daba a conocer sus mensajes en ritmo de rap, o utilizaba un sapo de juguete para celebrar la valentía de los informantes que se atrevían a saltar la talanquera y condenar el crimen. Esta «croactividad» acercó la cultura a la moral y la alineó con la ley. En este marco en el que se busca la armonía de lo informal con las leyes formales se encontraron soluciones a algunos de los problemas del tránsito, particularmente a la costumbre generalizada de cruzar la calle a la mitad de la cuadra o cuando el semáforo está en rojo. Esto ha sido siempre ilegal, pero era bien visto en términos de cultura callejera de tráfico. (El tráfico de drogas y la violencia urbana mostraban la misma asimetría entre la intolerancia legal, la ambivalencia moral y la aceptación cultural). Pero tanto los mimos que se burlaban de los infractores como las estrellas conmemorativas de muertes violentas que interceptaban a los peatones incautos lograron desfamiliarizar las prácticas cotidianas, aumentar el respeto por las leyes de tránsito y disminuir el prestigio cultural que antes suscitaba ignorar la ley. Así, estos tres códigos se alinearon cada vez más.

Figura 1.3. «Súper-Cívico». Fuente: Archivos de El Tiempo, Bogotá, Colombia.

Los programas de los gobiernos tienden inevitablemente a encasillar la creatividad en formas armónicas, y por esta razón las concepciones oficiales se acercan a la censura. Se entiende por qué los artistas se niegan muchas veces a aceptar las prioridades impuestas y defienden su libertad de disentir o de ignorar de entrada los intereses oficiales45. Entre estos artistas estaba Víctor Laignelet, distinguido pintor colombiano quien había mantenido su distancia frente a las propuestas del gobierno, hasta que Antanas Mockus lo hizo pensar al respecto: «Me pregunté qué se ganaría y qué se perdería si trabajaba con el nuevo alcalde en una ciudad que estaba al borde de la desesperación. Mi conclusión fue que valía la pena apostar por Antanas. Porque él no instrumentaliza el arte con un fin predeterminado, como la mayoría de los políticos, sino que promueve el debate y la interpretación polisémica a través del arte. En todo caso, la total libertad artística tiene poco sentido en una sociedad violenta que carece de libertad de movimiento y le pone límites a la exploración»46.

El mismo Mockus cuestionaba la ilusión de una libertad sin restricciones en un país tan caótico como Colombia. «En los Estados Unidos o en Canadá yo sería tal vez un anarquista. Mi ambición es que mis nietos tengan en Colombia la opción de ser anarquistas en el futuro, porque hoy en día y en el corto plazo nadie se daría cuenta si lo fueran». Desde esta condición límite de la ausencia de legalidad, Mockus interrogó a Jean-François Lyotard cuando el filósofo francés visitó Bogotá en 1995. El filósofo local le preguntó al invitado por su opinión respecto a las prioridades para Colombia: la obediencia a la ley o el uso del propio albedrío con el fin de preservar la flexibilidad política. La acuciosa pregunta hecha desde la sede de la alcaldía representaba un riesgo para la campaña de Mockus contra los «atajos» que se tomaban tanto para cruzar la calle como para comprar votos. Es que el libro de Lyotard La condición postmoderna, que era una defensa apasionada a favor del escepticismo contemporáneo que estuvo mucho tiempo de moda, recomendaba un método científico flexible y pragmático para poner a prueba hipótesis que solo son válidas mientras sean útiles. Lyotard sostenía que los científicos no deben establecer leyes fijas y que nadie más debía hacerlo. Pero allí, en ese momento en Colombia, cuando Mockus le pidió su opinión sobre aquella situación límite, Lyotard se pronunció de manera sorprendente, para algunos, a favor de la obediencia frente a la ley47. El mismo espíritu de pragmatismo lo llevó a modificar su postura.

Riesgos y resultados

Si se le pregunta a Antanas Mockus cómo llegó a concebir la idea de utilizar el arte para la educación ciudadana, es posible que humildemente se olvide de mencionar la tesis que escribió cuando estudió filosofía, en la que rastrea el poder de la representación artística (art-ifical) para mediar entre la percepción personal y la comunicación interpersonal. Publicada en 1988, la tesis describe un trayecto que va desde los logros de Descartes en el uso de artificios y representaciones lingüísticas para alcanzar la claridad conceptual, hasta las invitaciones de Habermas a la acción comunicativa. Habermas sostiene que a través de la representación del juego de las posiciones en conflicto se puede llegar a construir principios universalmente válidos48 (Augusto Boal trataba toda representación como teatro, es decir, actuar y saber que se está actuando49).

Sea que mencione o no su significativa contribución a la filosofía, Mockus no se olvida de atribuirle sus primeros contactos con el arte a su madre, una escultora y ceramista que crió sola a dos hijos, gracias a su fuerza y su talento, después de la temprana muerte de su marido. Nijole Šivickas Mockus es una inmigrante lituana de delicadas proporciones físicas y una sólida determinación, quien continúa trabajando en inmensas y dinámicas esculturas en cerámica, aunque ya transita los ochenta años de edad. Antanas fue el asistente de su madre desde muy joven. Ella le pediría, por ejemplo, que incrementara el tamaño de una pieza que estaba trabajando en un 10%. Años después, Mockus lanzó una campaña llamada «110% por Bogotá», en la que animaba a los ciudadanos a pagar un poco más de los impuestos que debían para aumentar el recaudo municipal. Mockus le explicó a los votantes en su primera campaña electoral que la ciudad necesitaba más dinero para desbloquearse y reconstruirse. Prometió, sin amenazas, que aumentaría los impuestos con el fin de financiar las obras públicas urgentes, pero el intransigente Consejo Municipal se negó a aceptar el aumento. Mockus respondió con un chiste irresistible en forma de una consigna contradictoria: «Impuestos voluntarios». De manera casi increíble, en una ciudad en la que la corrupción administrativa había convencido a los ciudadanos de la inutilidad de pagar impuestos, más de 63.000 familias pagaron más de lo que debían, agregando un 10% para financiar proyectos específicos, como parques, hospitales, transporte y otros. Estos ciudadanos tenían confianza en que su alcalde no iba a robarse el dinero.

Читать дальше