El impacto acumulativo del desarrollo tecnológico ha cambiado el comercio internacional de manera fundamental. No ha existido otro período de trasformación comparativamente tan veloz desde la Revolución Industrial. En algunos casos, las invenciones o los descubrimientos no directamente implicados con la guerra se volvieron, en realidad, más lentos. Un ejemplo es la televisión. Pero después, cuando se reinició el conocimiento de la televisión, esta se tornó rápidamente ubicua en los países desarrollados (Hellemans & Bunch, 1988, pp. 499 y ss.).

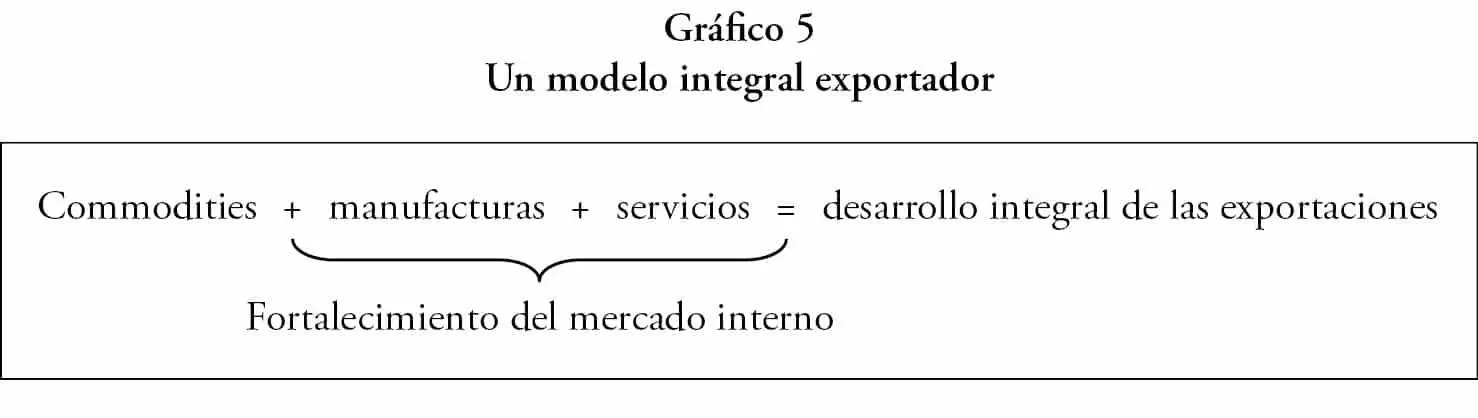

Hoy en día, las manufacturas tienen un componente tecnológico para su comercialización que es muy importante, graficado en las marcas y en los nombres, así como en los sistemas de comercialización, como es el caso del franchising. Los productos se comercializan por marcas y su penetración en los mercados externos se hace sobre la base de ellas y de una calidad acorde con las exigencias del mercado de destino. Los países no venden solo materias primas y manufacturas, sino que están exportando bienes y servicios en general. Así, hay que ver el comercio exterior de una manera integral, ya que el esfuerzo del país no solo está en el rubro de los commodities —como la explotación principalmente de minerales o pesca— sino, también, en el crecimiento de sus manufacturas y los aspectos tecnológicos derivados de la propiedad intelectual, como es el uso o la consolidación de marcas o nombres, los sistemas de distribución comercial y los medios facilitantes —como almacenamiento, transporte y control—. A ello deben añadirse los costos en que tienen que incurrir las empresas latinoamericanas en cuanto a los servicios de supervisión de las exportaciones e incluso en la importación de insumos, los mismos que están en manos de empresas transnacionales, ninguna de ellas latinoamericana. De esa manera, se busca evitar que el escaso beneficio que se obtenga por la exportación tenga luego que servir para pagar la cadena de servicios prestados por empresas fuera de la región. Finalmente, el Estado debe aplicar los recursos que generan la exportación de commodities a la construcción de infraestructura (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos), así como apoyando a las universidades e institutos tecnológicos en el desarrollo de nuevas tecnologías y especialistas en negociaciones, contratación y administración internacional. Particularmente los países productores de petróleo y gas deberán orientar su consumo local tanto doméstico como industrial. Así, se habrá enfocado el desarrollo exportador de una manera integral, concibiéndolo, como se señala en el gráfico 5, como una suma de medidas a partir de un mercado interno fortalecido que dé sustento a su industria nacional para incrementar las exportaciones de bienes y de servicios, propiciando además que los ingresos obtenidos por las materias primas se orienten hacia las manufacturas y los medios facilitantes del comercio exterior.

Capítulo II.

Derecho y comercio internacional

El estudio del comercio internacional ha estado basado, de manera preferente, en apreciar sus elementos económicos, mercantiles y aun políticos. Desde hace apenas 30 años se ha iniciado una corriente tendente a conocer sus elementos jurídicos y a darles a estos un orden o un peso en el conjunto. Así, se habla ahora de las nuevas modalidades contractuales, los grupos empresariales o las alianzas estratégicas, y las empresas transnacionales.

Independientemente del fundamento y la doctrina del Derecho del Comercio Internacional —que pretende englobar como objeto de su estudio la actividad comercial para regularla sustancialmente sobre la base de los usos y costumbres generados por los países industrializados con el propósito de entender y sobre todo actuar en los mercados externos—, está el intento por explicar los elementos jurídicos tal cual son en cada una de las etapas de comercialización internacional para asimilarlos a nuestros regímenes jurídicos nacionales y recomendar los cambios que sería necesario hacer.

Para cada aspecto del comercio internacional se determinaría qué modelo jurídico o qué política legislativa permitiría una mejor fluidez del intercambio de mercancías o una más segura posición en el mercado externo dentro de términos de eficiencia y concordancia con los diferentes sistemas jurídicos.

1. Ámbito y perspectivas

El circuito internacional del comercio establece una suerte de vasos comunicantes en los que las disposiciones legales y técnicas de cada mercado representan los ductos que posibilitan el acceso a los bienes y servicios, estableciendo una serie de etapas o medios.

La primera visión de todo ese flujo es que, aun cuando sea totalmente libre, hay un conjunto de normas legales en cada nación y reglas internacionales para el traslado de las mercancías que, por otro lado, circulan en medio de regímenes y ordenamientos jurídicos diferentes, así como en sistemas jurídicos y culturas disímiles.

Usualmente, un exportador nacional adquiere experiencia en las diferentes áreas de una empresa (industrial, comercial, financiera, administrativa) y, en el mejor de los casos, una eficiente producción, por lo que puede presentar una oferta aceptable en términos de calidad y volumen. Al salir al mercado externo, muchas de esas variables no son extrapolables pues se encuentra con nuevas situaciones desconocidas hasta entonces, como es la gestión en aduanas (tarifas y valuación), el contrato de transporte del producto hasta llegar al mercado seleccionado, los acuerdos internacionales para salvar las incertidumbres, así como las restricciones legales, técnicas, cambiarias y financieras para que el producto ingrese al mercado externo y, finalmente, sea consumido (ver gráfico 6).

A ello se deben sumar aspectos como los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC); las normas de estandarización internacional como las reglas ISO (por sus siglas en inglés: International Standard Organization) o del Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) e incluso pautas generales de comportamiento sugeridas por entidades privadas, como la Cámara de Comercio Internacional, en temas como créditos documentarios y garantías bancarias. Finalmente, deben ser considerados los diferentes sistemas y regímenes legales, de los países receptores o compradores, que se aplican en la distribución interna y en los contratos de agencia y representación.

Felizmente, ahora más que antes, la economía latinoamericana está tomando conciencia de su interdependencia con las economías del resto del mundo y de la importancia que tiene para su balanza de pagos el desarrollo de sus exportaciones no tradicionales, así como la necesidad de mantener una adecuada política de importación que coadyuve a dicho propósito y al mejoramiento tecnológico de sus industrias. Cuando se internacionalizan, las unidades productivas se enfrentan con circunstancias totalmente desconocidas, como la competencia externa, las barreras arancelarias o para-arancelarias, el tema de las marcas y su protección, el transporte, los canales de distribución y el manejo de monedas. Sucede, entonces, que la experiencia adquirida en el mercado nacional resulta inaplicable y no es extrapolable a escenarios mayores y distintos.

Existen formas importantes de estudiar la participación de las empresas en estos mercados. La primera es aquella que se refiere al pensamiento económico, y la otra reciente es la administración internacional que requiere del instrumento jurídico.

La teoría económica trata de analizar el funcionamiento de las empresas internacionales estableciendo algunas suposiciones rigurosas acerca del medio ambiente. Por lo general, los modelos económicos de la empresa y los mercados son sumamente abstractos y difícilmente identificables con la realidad. Un modelo no siempre puede explicar las decisiones que un gerente toma para proyectar una exportación o convenir una importación. Tampoco se traduce directamente en la planificación de operaciones a largo o corto plazo. Sin embargo, su sencillez y su lógica implícita facilitan la comprensión de las fuerzas económicas que conviven en los mercados (Hayes, Korth & Roudiani, 1974, p. 15).

Читать дальше