En su afán por abreviar, la teoría se ve forzada a prescindir de muchas de las etapas y elementos que intervienen cuando las empresas deciden penetrar y operar en los mercados internacionales. Lo que se necesita es una estructura que permita la consideración de patrones más realistas y viables, que no solamente expliquen el comportamiento del comercio mundial, sino que hagan más efectiva y práctica la participación de las empresas medianas y pequeñas, que forman la casi totalidad de la estructura empresarial de nuestros países.

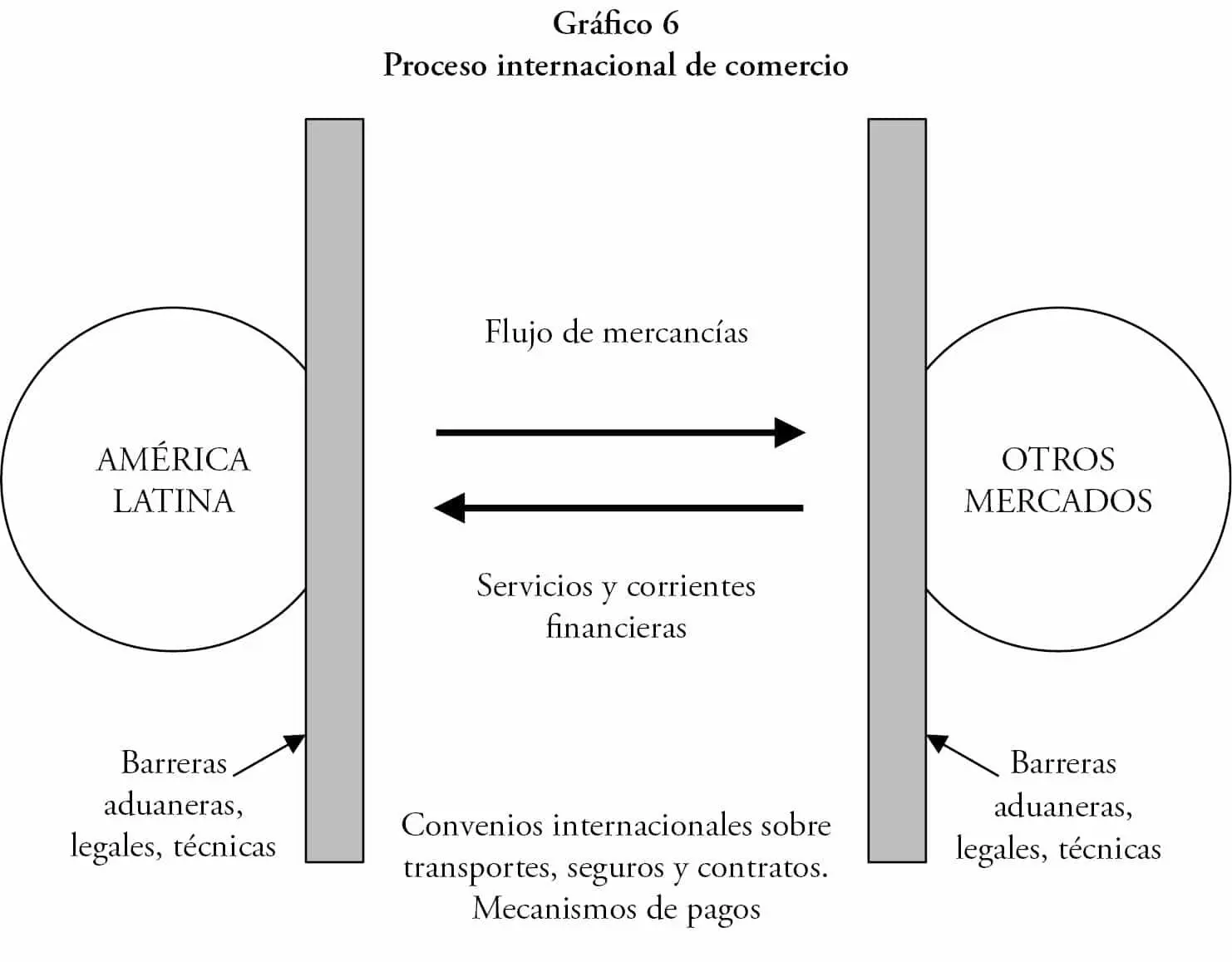

El análisis jurídico del comercio internacional implica la apreciación de que una empresa se mueve en dos mercados, con sus propias reglas y normas que constriñen el flujo de bienes y servicios; pero, también, la posibilidad de dar seguridad al producto e individualizarlo, así como a los sujetos contratantes; todo ello, referido a la circulación no solo en mercados y economías diferentes sino, además —o sobre todo—, a través de sistemas jurídicos distintos.

Cuando un empresario nacional o un asesor participan de negocios más allá de las fronteras de su país, se encontrará sujeto a las leyes de las naciones en las que actúa. Las normas extranjeras se pueden aplicar, asimismo, a operaciones en las que la jurisdicción no esté claramente establecida. Los derechos, excepciones y reservas que las leyes extranjeras estipulan son de interés vital para los operadores, pues ellos afectan las relaciones comerciales y, también, al producto en lo que se refiere a la marca, el nombre o los canales de distribución.

2. Circulación de mercancías en sistemas jurídicos distintos

Cada país se mueve dentro de un sistema jurídico. Aun aquellos que se ubican dentro de un sistema único como el romano-germánico o el civil law, tienen variaciones, algunas de fondo. Incluso aquellos países que se articulan dentro de un mismo proceso de integración, como es la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), tienen sus reglas particulares y su ámbito de vigencia delimitado por las fronteras. El retiro de Chile del Grupo Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones, fue exclusivamente por causa de tener un régimen jurídico distinto de aquel que pretendían armonizar los otros cinco países miembros para tratar el capital extranjero y la trasferencia de tecnologías.

De esa manera, aun cuando se proclame la libertad de comercio, la circulación de mercancías se encuentra con ciertas limitaciones legales debido a que se moviliza dentro de regímenes y sistemas jurídicos diversos, además de espacios culturales también distintos. A ello se une la existencia de otras restricciones legales que actúan sin el consentimiento de las naciones y que, por encima de ellas, establecen condiciones al movimiento internacional de bienes y servicios.

2.1. Limitación de los regímenes y sistemas jurídicos

Todo Estado soberano posee autoridad suprema sobre las personas que viven dentro de su territorio, así como sobre las acciones que estas realizan. En mérito a su soberanía, el Estado impone reglas de todo tipo y para todas las actividades; la soberanía es, en definitiva, la capacidad, tanto jurídica como real, de decidir de manera definitiva y eficaz en el campo socioeconómico del territorio. «El poder del Estado es soberano, lo que significa que es, dentro de su territorio, poder supremo exclusivo, irresistible y sustantivo. La soberanía del Estado significa, pues, la soberanía de la organización estatal como poder de ordenación territorial supremo y exclusivo» (Heller, 1977, p. 264).

Como consecuencia de su supremacía territorial, el Estado puede promulgar leyes que regulen las operaciones comerciales que se celebren o ejecuten en su territorio y adoptar la política de comercio exterior que desee, de tal manera que las mercancías y servicios que cruzan sus fronteras se someten inmediatamente a dicha jurisdicción.

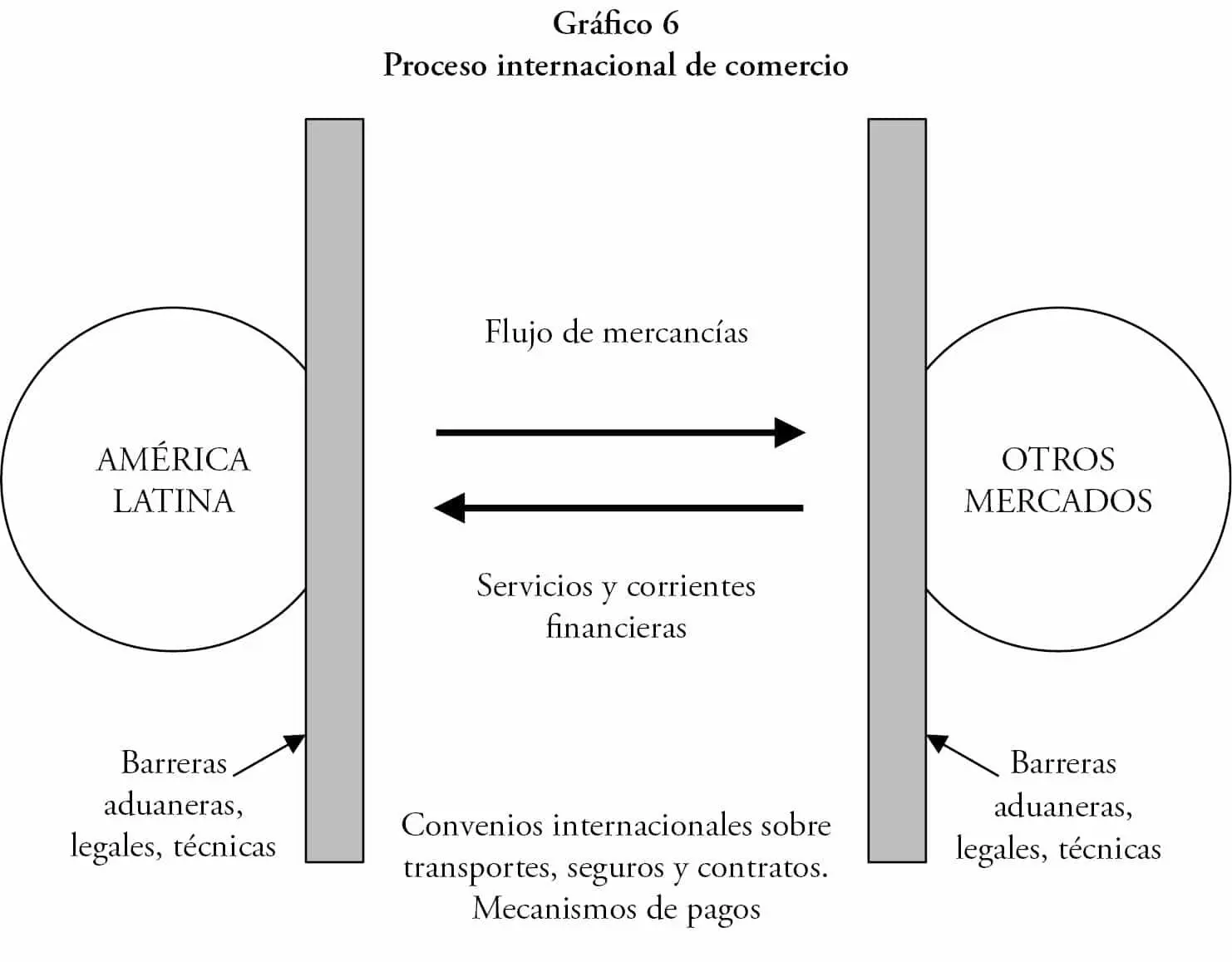

Los bienes, servicios, flujos financieros y corrientes de inversión circulan entre cuatro grandes sistemas jurídicos distintos y complejos, de difícil entendimiento para los operadores que salen de un sistema conocido a otro de conceptualización y categorías diferentes.

2.1.1. El sistema anglosajón

Este sistema se desarrolló en Inglaterra después de la conquista de los normandos en 1066 y abarca casi todos los países angloparlantes como Estados Unidos de América, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y el Caribe inglés.

Dos son las mayores dificultades para entenderlo, desde una visión latina: en cuanto al fondo, la superposición de los criterios y categorías jurídicas; y, en cuanto a la forma, la profusión de citas y la casuística jurisprudencial.

Respecto a la primera, es ilustrativa la sentencia de un tribunal inglés: el caso Lipkin Gorman vs. Karpnale Ltd. (1992, 4 All.E.R.512, H.L.), en el cual un estudio de abogados dedicado a las cobranzas que luego eran depositadas en un banco, se vio afectado cuando uno de sus miembros tomó, en provecho propio, el dinero y lo dilapidó en un casino. El estudio demandó al casino y reclamó el dinero, como propietario, invocando la fórmula their property at common law, (su propiedad es common law), que en el sistema latino —históricamente basado en el derecho romano— sería una invocación jus in rem. Al respecto, la Corte (House of Lords) observó que la petición fue not a propietary claim, ya que no estaba basada en un equitativo derecho de rastreo o rastreamiento (tracing); es decir, no indagaba la situación del dinero. La demanda dentro del common law era en realidad «una petición personal» que, dentro del molde romanista, sería una actio in personam. De manera que el estudio de abogados planteó una jus in rem, pero la Corte resolvió declarar que solo podría ejercitar una actio in personam, ya que el dinero depositado en el banco constituía una «deuda» del banco vis-a-vis el depositante y ejecutable, dentro del common law, sobre la base de una acción personal.

En otras palabras, si A adeuda dinero a B, claramente B podría entablar juicio contra A e iniciarle una acción personal. La Corte señaló que «una deuda constituye una cosa o bien en acción, la cual es una especie de propiedad; y, desde que la deuda es ejecutable dentro del common law, la cosa en acción es una propiedad legal perteneciente al estudio de abogados dentro del common law». Es decir, el estudio de abogados no podría plantear una jus in rem porque no está intentando rastrear el dinero en equidad. Sin embargo, con el propósito de vincular dinero en el banco con deuda, optaron por «elegir una acción» (chose in action) sobre la base de la propiedad; después optaron por una jus in rem en dinero amparándose en el common law. Para la Corte, el estudio de abogados, teniendo una pretensión de propiedad del dinero (jus in rem), podría conservar su acción personal (actio in personam).

Este caso es doblemente confuso para el sistema jurídico romano-germánico o latino. En primer lugar, significa el colapso de la noción jus in rem y actio in personam, ya que no coinciden con la clasificación sistemática tal como se conoce; la que, desde las Institutas de Gayo, diferencia «poseyendo en propiedad» (owning) del mundo de relaciones in rem con «debido a» (owing) en el mundo de relaciones in personam. Tal categorización entre derechos personales o reales (a la cual los latinoamericanos estamos acostumbrados) es confusa; y, según la tradición del common law, sería inusual. Está claro que, si una persona interfiere en la posesión de otra, esta intromisión, dentro del sistema del common law, es pasible de ser considerada como daños in tort (digamos, sobre la base de infracción). En segundo lugar, el caso insiste en distinguir entre common law y equity, una diferenciación que es mucho más una explicación histórica y política en términos de lucha de poder entre las Cortes, el common law y la Suprema Corte (Chancery), pero que no es totalmente sistemática y por ello engañosa. En suma, es posible que una benevolente lectura de la sentencia del caso Gorman-Karpnale Ltd. por parte de un abogado del sistema latino, podría distinguir esta situación (Legrand, 1999, p. 65).

Читать дальше