Borys Markus stirbt am nächsten Morgen, am 4. Oktober 1939. Er ist 51 Jahre alt.

Am 9. November wird Łódź ins Deutsche Reich eingegliedert, anschließend verschärft sich der antijüdische Terror. Tausende von Juden und Polen werden verhaftet, ins Gefängnis gesteckt, dort umgebracht oder in deutsche Konzentrationslager deportiert. Mitte November werden alle Synagogen der Stadt zerstört, statt gelber Armbinden (seit dem 4. November) müssen die Juden ab dem 17. November einen gelben Judenstern vorne und hinten auf der Kleidung tragen. Ohne Vorwarnung werden jüdische Wohnungen konfisziert und deren Bewohner deportiert.

„Der Häuserblock, in dem wir wohnten, gehörte einem Deutschen. Nachdem mein Vater gestorben war, sagte der zu meiner Mutter: ‚Ihr Mann wusste einfach, wann es Zeit war zu sterben. Es muss so viel einfacher sein für Sie ohne einen jüdischen Ehemann.‘ Und dann schmiss er alle Juden, die in dem Haus wohnten, auf der Stelle raus – ohne dass sie ihre Möbel und ihre Habe hätten mitnehmen können – und uns ließ er wohnen. Kazia, unser gutherziges Mädchen, öffnete die Tür für all die rausgeworfenen Leute, und für kurze Zeit beherbergten wir sieben Familien.“

Bis zum März 1940 haben etwa 70.000 Juden die Stadt verlassen – die meisten sind deportiert worden, etliche sind geflohen. Sie fliehen entweder in die von den Sowjets kontrollierten Gebiete im Osten Polens oder ins Generalgouvernement, hoffend, dass die Zustände dort erträglicher sind als in dem Teil Polens, der nun zum Deutschen Reich gehört. Lidia Markus beschließt, nach Warschau zu fliehen.

„Ein Exodus hatte begonnen, und unsere Freunde hatten die Stadt auch schon verlassen. Der deutsche Freund meines Vaters drängte, dass wir Łódź für einige Wochen verlassen sollten, und organisierte eine Erlaubnis für uns, dass wir die Stadt aus ‚Geschäftsgründen‘ verlassen dürften. Also packten wir unsere Koffer, brachten all die Bücher meines Vaters auf den Boden, und – das war das Schlimmste – verbrannten all unsere persönlichen Papiere, Briefe und Fotos. Meine Mutter, Genia, Kazia und ich saßen um den Holzofen in der Küche herum und sahen zu, wie all unsere Habseligkeiten – für mich waren das meine ganzen Kindheitserinnerungen – in den Flammen verschwanden. Kazia hatte rote Augen und eine rote Nase, gab aber vor, eine Erkältung zu haben. Das war schon eine ziemlich emotionale Angelegenheit.“

Mit der Hilfe ihrer Schwester Olga, die in Kobyłka lebt, einer Stadt 16 Kilometer nordöstlich von Warschau, findet Lidia mit ihren Töchtern eine Unterkunft in Wołomin, der nächsten Kreisstadt. Es ist nur ein Zimmer mit Küche und einem kleinen Garten, aber die Familie geht davon aus, dass sie bald nach Łódź zurückkehren kann.

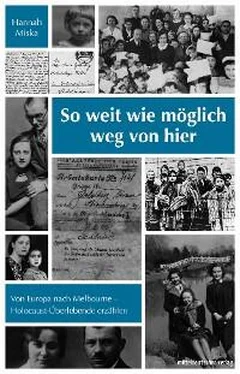

Lidia Markus (l.) mit ihrer Schwester Alexandra (Olga) Zmigrodzka, Wołomin 1940

„Als die Deutschen im Juni 1940 Frankreich angriffen, war meine Mutter felsenfest davon überzeugt, dass es jeden Moment eine erfolgreiche Gegenoffensive der Franzosen geben würde.“

Wenige Wochen nach Beginn des Westfeldzugs sind die Franzosen geschlagen und unterzeichnen ein Waffenstillstandsabkommen mit den Deutschen.

Irma, eine von Marias Freundinnen, zieht mit ihrer Familie ebenfalls nach Wołomin.

„Ich habe meine ganze Zeit mit Irma verbracht. Irma war ein Jahr älter als ich, aber schon zwei Klassen über mir. Sie war äußerst intelligent, und körperlich war sie schon viel weiter als ich. Sie brachte mir eine Menge Sachen bei über Jungs und all so was, aber auch über Literatur und Poesie. Wir haben sehr viele Bücher gelesen und sie anschließend diskutiert. Sie hat mich auch ermuntert zu schreiben, und das war toll, weil Poesie und Schreiben war wirklich meine Leidenschaft.“

Maria macht eine kleine Pause und lacht. „Ich besaß diese Biografie über Marie Curie. Curie wurde darin als leidenschaftliche Leserin beschrieben, die durchaus schon mal das Essen über ihrer Lektüre vergaß. Das habe ich dann kopiert: Wann immer ich zum Essen gerufen wurde, tat ich so, als ob ich völlig in meinem Buch versunken bin und nichts um mich herum höre.“

Die beste Freundin: Irma, 1940

Im Oktober 1940 ordnet Hans Frank, Leiter des Generalgouvernements, die Errichtung des Warschauer Ghettos an und befiehlt allen Juden in der Stadt und in der Umgebung, in den „Jüdischen Wohnbezirk“ zu ziehen. Irmas Familie will nicht erst auf die Polizei warten und zieht „freiwillig“ ins Ghetto. Lidia Markus entschließt sich – sehr zum Entsetzen ihrer Schwester Olga –, ihren Freunden ins Ghetto zu folgen.

„Meine Tante und mein Onkel haben verständlicherweise versucht, meine Mutter davon abzuhalten – ich meine, meine Mutter war ja schließlich Christin. Sie war nicht jüdisch, also brauchte sie auch nicht ins Ghetto zu ziehen. Mein Onkel Jerzy, ein polnischer Aristokrat, warf meiner Mutter ohnehin vor, dass sie ihr Leben durch die Heirat mit einem Juden ruiniert hätte. Und nun würde sie es ein zweites Mal ruinieren, indem sie sich selbst nach dem Tode ihres Mannes nicht von den Juden lossagen würde. Aber meine Mutter hat das alles nicht gerührt – wir sind in ein kleines Zimmer im Warschauer Ghetto gezogen.“

Kurz nach dem Umzug, am 16. November 1940, wird das Ghetto geschlossen. Ohne Erlaubnis kann nun niemand mehr hinein oder hinaus. Lidia Markus und ihre beiden Mädchen leben in der Sienna-Straße im sogenannten „kleinen Ghetto“, einem Gebiet, in dem die wohlhabenderen Juden leben. Es ist durch eine Holzbrücke über eine außerhalb des Ghettos liegende Straße mit dem „großen Ghetto“ verbunden, in dem die Lebensbedingungen sehr viel schwieriger sind.

„Von unserem Fenster aus konnte ich die ‚arische‘ polnische Seite sehen – theoretisch jedenfalls. Wegen der Mauer konnte ich nämlich nur den oberen Teil der Häuser auf der Marszałkowska-Straße sehen. Aber wir hatten einen Baum vorm Fenster, da hatten wir wirklich Glück. Bäume waren eine Rarität im Ghetto.“

Statistiken der Nazis zufolge leben 470.000 bis 590.000 Menschen im Ghetto, für die es nur 27.000 Wohnungen gibt. Sechs bis sieben Personen müssen sich ein Zimmer teilen, es gibt keine Parks, keine Wiesen, keine Plätze für die vielen Menschen.

„Die Straßen waren völlig überfüllt. Überall saßen hungrige Kinder, die bettelten oder, wenn man etwas in der Hand hielt, versuchten, einem das zu entreißen. Ich erinnere mich genau an das erste Mal, als ich ein sterbendes oder schon totes Kind auf der Straße sah und ich mich zu dem Kind beugte, um zu helfen. Da schritt meine Mutter ein und hielt mich davon ab. Ich konnte es nicht glauben, dass meine Mutter mir tatsächlich verbot zu helfen. Sie hatte uns dazu erzogen, altruistisch zu handeln, und nun befahl sie mir, dem Kind fernzubleiben, weil es voller Läuse war und wahrscheinlich auch Typhus hatte. Das war genau der Moment, in dem mir klar wurde, dass ich von nun an Scheuklappen anlegen musste, um zu überleben. Das zu akzeptieren war nicht leicht für mich.“

Trotz ihrer entsetzlichen Situation versuchen die Juden, so normal wie möglich im Ghetto zu leben. Ein Krankenhaus und ein Waisenhaus beginnen ihre Arbeit. Wohlfahrtsorganisationen (neben dem Judenrat die einzigen jüdischen Institutionen, die erlaubt waren) richten Suppenküchen ein, heimlicher Schulunterricht wird organisiert und kulturelle Veranstaltungen finden statt.

„Das Interessante war, dass die Leute wirklich versucht haben, ihren Optimismus zu behalten. Da wurde in privaten Wohnungen heimlich Schulunterricht gegeben, Literaturabende fanden statt, die Synagoge hatte eine unglaubliche Bibliothek und gab Bücher in Umlauf, es gab Theatergruppen und sogar ein Orchester. Ein Cousin von meinem Vater hat eine Suppenküche organisiert. Und meine Freundinnen und ich haben für die Kinder Kasperletheater gespielt. Natürlich hatten wir keine Puppen, aber wir haben einfach unsere Finger benutzt und uns kleine Geschichten ausgedacht. Ich erinnere mich, dass in einer unserer Geschichten ein Baum vorkam, und dass wir zu unserem Entsetzen von einem vierjährigen Jungen gefragt wurden: Was ist denn ein Baum?“

Читать дальше