Am 1. August 1944, mehr als ein Jahr nach dem Aufstand im Warschauer Ghetto, begann der Warschauer Aufstand: der bewaffnete Kampf der Armia Krajowa gegen die deutsche Besatzungsmacht in Warschau. Zwei Monate lang lieferten sich polnische Widerstandskämpfer und deutsche Truppen heftige Gefechte und Straßenkämpfe um die Stadt, SS-Einheiten verübten in dieser Zeit furchtbare Massaker an der Zivilbevölkerung. Himmler hatte die Hinrichtung sämtlicher Personen im Aufstandsgebiet befohlen – egal, ob AK-Kämpfer oder Zivilisten und ohne Ansehen von Alter und Geschlecht. Allein im westlichen Stadtteil Wola wurden an einem einzigen Tag 50.000 Zivilisten kaltblütig erschossen – Frauen, Männer und Kinder. Die Rote Armee, die bereits vor den Toren Warschaus stand, stoppte ihre Offensive und wartete ab. Nach 63 Tagen – Warschau war ein Flammenmeer, es gab keine Nahrungsmittel mehr und kaum noch Wasser – kapitulierte die AK.

Die traurige Bilanz des Warschauer Aufstands: Zwischen 16.000 und 20.000 polnische Widerstandskämpfer und mehr als 160.000 polnische Zivilisten kamen ums Leben. Aber das war noch nicht das Ende: Reichsführer-SS Heinrich Himmler ordnete an, dass Warschau komplett von der Erde verschwinden müsse, kein Stein solle auf dem anderen bleiben, jedes Gebäude müsse dem Erdboden gleichgemacht werden. 100.000 Zivilisten wurden in deutsche Zwangsarbeitslager, 65.000 in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Die übrige Zivilbevölkerung wurde aus der Stadt in das restliche Gebiet des Generalgouvernements getrieben. Anschließend begannen die Deutschen mit der Vernichtung Warschaus oder dessen, was noch stehen geblieben war – mit Flammenwerfern und Sprengstoff zerstörten sie systematisch Haus um Haus, Straße um Straße. Sie konzentrierten sich dabei insbesondere auf historisch und architektonisch bedeutsame Gebäude sowie Kulturdenkmäler – die Universität, die Nationalbibliothek, das Brühlsche Palais, fast alle Theater, fast alle Kirchen. Zum Schluss holten sie mit Baggern die Telefonleitungen aus der Erde.

Im Januar 1945 waren 85 Prozent Warschaus zerstört, insgesamt 685.000 Bewohner der Stadt waren tot, und diejenigen, die noch lebten, hatten jegliche Habe verloren. Als die sowjetischen Truppen Warschau Mitte Januar 1945 befreiten, befreiten sie eine Stadt in Ruinen. Sie war menschenleer.

Der Vernichtungskrieg kostete allein in Polen insgesamt sechs Millionen Menschen das Leben, darunter waren knapp drei Millionen polnische Juden. Weniger als zwölf Prozent der polnischen Juden haben den Holocaust überlebt.

„Die Blätter vibrieren über mir als wäre ein Zittern durch den ganzen Baum gegangen. Himmelsflecken spielen Versteck, zwischen dem Grün der Blätter zeigt sich das blaueste Himmelsblau. Und wie ein Scheinwerfer im Theater, der die ganze Szene zum Leben erweckt, brechen die Sonnenstrahlen hindurch … Ich war nicht glücklich, ich war nicht unglücklich. Ich war einfach da, und das war alles. Ich philosophierte nicht über das Leben, aber mein Verstand war wie eine Kamera, die einen Abdruck hinterlässt von der Idylle des europäischen Sommers im Jahr 1939.“

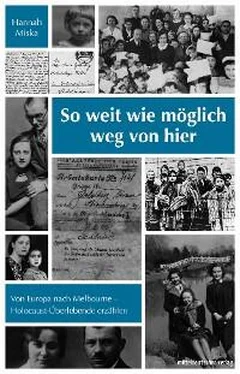

Maria mit ihren Söhnen Joe und Michael bei der Preisverleihung des OAM, Melbourne 2011

So beginnt Maria Lewits autobiografischer Roman „Come Spring“ (Wenn der Frühling kommt).

Das Buch ist ein literarisches Juwel – geschrieben in einer wundervollen, poetischen Sprache, die ganz bewusst kontrastiert mit dem Inhalt, der von der Verfolgung der jungen Autorin und ihrer Familie handelt, von Angst, Hunger und Tod im besetzten Warschau. Ich erinnere mich, dass mein erster Gedanke beim Lesen war: „Dieses Buch sollte ins Deutsche übersetzt werden, damit es dem deutschen Leser zugänglich ist.“

Ich wollte die Autorin kennenlernen. Als Maria Lewit schließlich an einem Montag – montags ist „ihr“ Tag im Museum – zur Tür hereinkam, stürzte ich auf sie zu, stellte mich vor und teilte ihr auf der Stelle mit, dass ich ihr Buch gelesen hätte und wie großartig ich es fände.

Maria Lewit ist eine nüchterne Frau. Sie muss einigermaßen irritiert gewesen sein von dem Gebaren dieser fremden Person, aber wenn es so war, zeigte sie es nicht. Sie wechselte einige freundliche Worte mit mir, bevor sie sich dem zuwandte, weshalb sie gekommen war: Sie begrüßte eine Schulklasse mit ihrem Lehrer und ging mit der Gruppe hinüber in den Vortragssaal. Dort würde sie den Schülern nun über ihre persönlichen Erfahrungen während des Holocaust berichten.

Maria Lewit hat mir später eine Menge über sich erzählt – über ihre Kindheit und Jugend im zunächst freien und später besetzten Polen, über ihre Freunde und ihre Familie, über ihr Überleben. Sie besitzt noch einige Briefe von Schulfreundinnen aus dem Warschauer Ghetto. Maria und ich haben diese Briefe aus dem Polnischen ins Englische übersetzt – eine emotional nicht einfache Aufgabe: keine der Freundinnen hat überlebt. Mit etlichen Wörterbüchern umgeben verbrachten wir auf diese Weise viele Stunden miteinander. Ich profitierte dabei von Marias profundem Wissen über den Holocaust ebenso wie von ihrer Erfahrung und Klugheit. Manchmal gingen wir in ihre gut bestückte Bibliothek hinüber und schauten etwas nach, oft empfahl sie, eine leidenschaftliche Leserin, das eine oder andere Buch oder borgte es mir – nicht immer, aber doch vorwiegend über den Holocaust. Häufig allerdings spornte sie mich an, die ganze Holocaust-Lektüre doch einfach beiseitezulegen und mich mit freundlicheren Themen zu beschäftigen.

Maria Lewit wusste, warum sie das sagte. Je tiefer man in die Geschichte des NS-Terrors eindringt, desto verstörender wird es. Und als ob sie mich manchmal aufmuntern oder auch mit meiner Elterngeneration versöhnen wollte, erzählte sie mir zuweilen die Geschichte über einen „guten Deutschen“: „Schau, Hannah – es gab auch gute Menschen!“

Marias langjähriger Ehemann Julian verstarb im November 2005. („Mein Mann starb im Bett, in frischen Laken, von einem Arzt betreut, und im Beisein aller seiner Lieben.“) Marias Söhne Joe und Michael, vier Enkel und fünf Urenkel leben in Melbourne, die Familie ist oft beisammen und sie ist Marias große Freude.

Für ihr Buch „Come Spring“ und den nachfolgenden Emigrantenroman „No Snow in December“ (Kein Schnee im Dezember) wurde Maria Lewit mit verschiedenen Literaturpreisen ausgezeichnet. Im Jahr 2011 erhielt sie zu ihrer großen Überraschung für ihren Beitrag zur australischen Literatur und für ihre ehrenamtliche Arbeit im Holocaust-Museum die „Medal of the Order of Australia“ (Orden zur Würdigung außerordentlicher Leistungen australischer Bürger). So ganz versteht sie die Ehrung und den Rummel um ihre Person nicht: Sie habe doch nichts Besonderes getan, um diesen Orden wirklich zu verdienen. Außer, vielleicht, allen (australischen) Museumsbesuchern und insbesondere den jüngeren unter ihnen immer wieder zu sagen, wie glücklich sie doch seien, in Australien zu leben.

Marias Geschichte

Maria wächst in einer gut situierten Familie in Łódź auf. Łódź, bekannt als das Manchester Polens, ist in den zwanziger Jahren – nach Warschau – die zweitgrößte Stadt Polens. Seit dem frühen 19. Jahrhundert hat sich die Stadt zu einem großen Textilzentrum entwickelt, das Polen, Deutsche und Juden gleichermaßen anzieht. Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges hat Łódź 665.000 Einwohner, von denen 34 Prozent Juden und 10 Prozent Deutsche sind. Mit den mehr als 220.000 Juden ist die jüdische Gemeinde der Stadt die zweitgrößte Polens: Es gibt jüdische Schulen, Bibliotheken, Theater und Sportklubs; jüdische Intellektuelle, Poeten und Schriftsteller wohnen in der Stadt. Durch die industrielle Entwicklung entsteht auch so etwas wie ein jüdisches Proletariat.

Читать дальше