Es así como, a partir del reconocimiento de las diferencias, el Estado y sus entes territoriales se han visto obligados a reconocer y apoyar a estos nuevos actores sociales en la definición y aplicación de políticas de desarrollo social y económico, lo cual no se ha visto exento de conflictos y contradicciones, frente a las formas tradicionales de ejercicio del poder político y económico en las regiones 78.

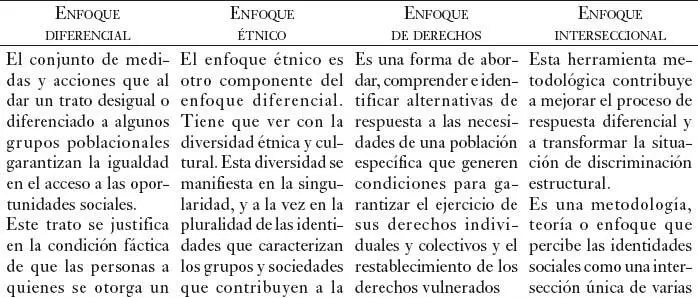

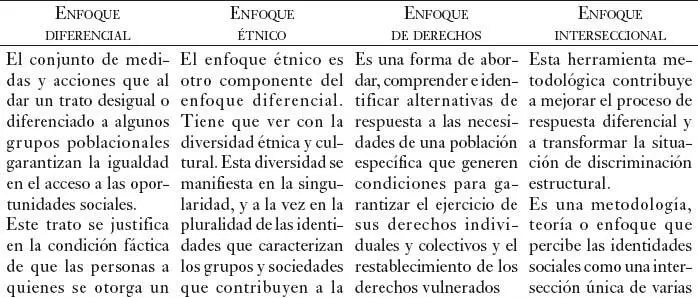

Para finalizar esta sección se presentan las diferencias conceptuales entre enfoque étnico, enfoque diferencial y enfoque interseccional, todos ellos correspondientes a dimensiones que se encuentran en el camino de la nueva lectura que requiere el ordenamiento territorial en el país.

TABLA 1

ENFOQUES PARA GARANTIZAR EL RESPETO DE LAS DIFERENCIAS

Fuente: elaboración propia.

En la actualidad ya se ha reconocido que los grupos étnicos del país son “población en una grave condición de vulnerabilidad y, por ende, sujeto de especial protección constitucional y titular de especiales derechos fundamentales” 79.

En el ordenamiento territorial guiado por el principio de la interculturalidad, con la incorporación del enfoque étnico e interseccional debería existir una conexión con la garantía de derechos. En este proceso, que para la institucionalidad es más técnico y normativo, como se ha demostrado en estas líneas, los derechos de los grupos étnicos, categorizados como “derechos vectores” 80y “derechos bioculturales” 81, se encuentran en constante tensión frente a las competencias de las entidades territoriales. Debe recordarse que, por disposición constitucional (art. 313), el municipio es la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, pero que los grupos étnicos, en respeto de sus formas de organización interna, son la máxima autoridad de administración en sus territorios 82.

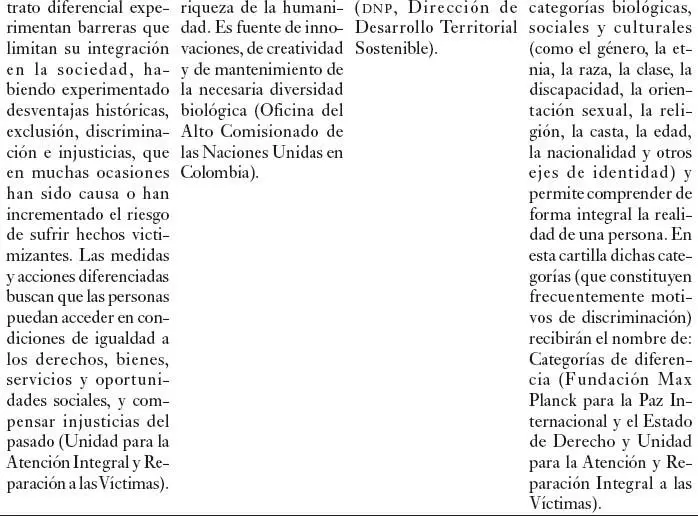

El derecho a la autonomía es un derecho fundamental de carácter colectivo, que según la Defensoría del Pueblo 83se caracteriza por expresiones diversas y emana de principios esenciales de la Constitución Política de 1991, como los establecidos en los artículos 1.º, 2.º y 7.º, cuyos preceptos constituyen pilares fundamentales de su reconocimiento. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado colombiano y ratificado mediante Ley 21 de 1991, contiene varias disposiciones (entre ellas el art. 2.º, num. 2 (b)) que expresan el alcance del derecho a la autonomía de los grupos étnicos 84.

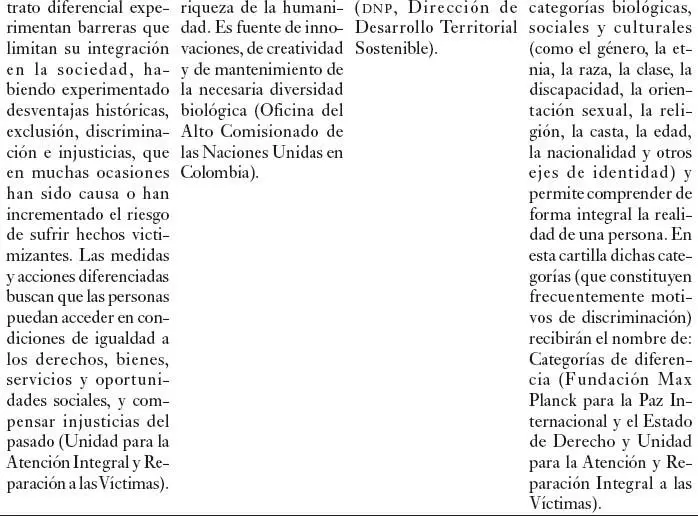

TABLA 2 EL DERECHO A LA AUTONOMÍA DE LOS GRUPOS ÉTNICOS

Fuente: elaboración propia, a partir de textos normativos.

Frente al enfoque étnico, una expresión y materialización de su reconocimiento como máxima se sustenta en el derecho fundamental a la autonomía, entendido como la facultad de los grupos étnicos de diseñar su proyecto integral de vida, en el que deciden su destino, considerando su pasado cultural y su realidad actual para prever un futuro sostenible de conformidad con sus usos y costumbres. También, se considera como la facultad que tienen de organizar y dirigir su vida interna de acuerdo con sus propios valores, instituciones y mecanismos dentro del marco del Estado del cual forman parte 85.

Desde esta perspectiva, la ordenación del territorio de los grupos étnicos no es una tarea o un proceso de planificación de los que deben realizar las entidades territoriales, sino de los grupos étnicos . Este planteamiento implica un cambio respecto del paradigma normativo que convoca a escenarios de participación y concertación de las entidades territoriales 86. En efecto, dicho paradigma ahora muta, por cuanto se considera que el derecho a la autonomía implica niveles de decisión que van más allá de procesos de consulta y concertación. ¿Qué quiere decir lo anterior? Para responder este interrogante se retoman algunas consideraciones del derecho a la autonomía planteado en diferentes escenarios.

Ha dicho la Defensoría del Pueblo de Colombia 87:

En perspectiva de los procesos culturales de construcción de este derecho, la autodeterminación, las decisiones en torno a las formas de organización social y política, el ejercicio del gobierno propio, de autoridad y de control interno basadas en reglas originadas en patrones culturales de formas de justicia propia; el ordenamiento de derechos colectivos como el de territorio, el manejo de los recursos naturales existentes en el mismo para la reproducción de las condiciones de vida de sus integrantes; el desarrollo de prácticas de medicina tradicional con conocimientos botánicos aplicados a la salud, los principios orientadores de sus procesos educativos y las dinámicas internas de sostenibilidad económica articulada con los planes de vida propios, constituyen un expresión cultural del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y tribales. En esta perspectiva, el ejercicio de estas representaciones culturales de autonomía ha sustentado el desarrollo integral y la pervivencia de los grupos étnicos.

Y, por su parte, la Corte Constitucional ha señalado:

Como una manifestación del derecho fundamental a la identidad y a la integridad económica, social y cultural, se consagró en el ordenamiento jurídico los derechos fundamentales a la autonomía y a la autodeterminación de las comunidades indígenas, garantías superiores que propenden por su supervivencia como grupos étnica y culturalmente diferenciados y, en esa medida, se asume que son estas quienes deben decidir por sí mismas lo inherente a su comunidad en los ámbitos cultural, espiritual, político y jurídico, sin desconocer, claro está, los valores, principios y derechos fundamentales de orden constitucional como lineamientos y límites de orden superior, ya que “(s)ólo con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural”, siempre y cuando se respete el contenido esencial de la Constitución que precisamente es el que hace posible el pluralismo. En este sentido, el Estado reconoce la diferencia cultural, pero bajo la premisa de integración al resto del orden nacional, dado que estos pueblos indígenas no se consideran naciones independientes, [sino que] su nacionalidad es colombiana.

[…] Particularmente, en relación con esta última garantía, esto es, la facultad de gobernarse por autoridades propias, se reconoce el derecho de las comunidades indígena a escoger la modalidad de gobierno; consolidar y determinar sus autoridades tradicionales; señalar los procedimientos y requisitos de elección y definir las funciones que a estas les corresponden. En esa medida, los consejos por medio de los cuales están gobernados los territorios indígenas están conformados y reglamentados según sus usos y costumbres, y les corresponde, entre otras funciones, diseñar sus políticas, planes y programas de desarrollo; promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución; percibir y distribuir los recursos; velar por la preservación de los recursos naturales; coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio y velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios (artículos 246 y 330 CP) 88.

Читать дальше