Ese día, el día inaugural de lo que después de seis meses concluí, pude iniciar esta escritura encarnada en mi propia experiencia de cuidado.

Son insólitos los momentos en los que las ideas sobrevienen como mazazos, tan cotidianos que quizá no merezcan mención ni, mucho menos, relato. Mi compañero de vida me había preguntado unos días antes ¿empezaste a escribir? Y me dio vergüenza tener que reconocer que no. Entonces, me sugirió: - “inicia con la escritura privada, esa que no sabés si finalmente alguien leerá, pero que te ayuda a comenzar”.

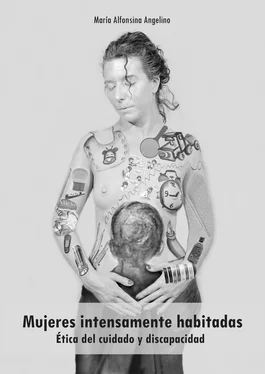

Fue el día posterior al infarto de mi padre. Un click se produjo y finalmente le puse palabras a esa sensación de desasosiego, mixtura de tristeza y angustia que, sin duda, tenía que ver con mi padre, su infarto, mi madre, lo que vendría, pero también se relacionaba con las quince historias, con las quince mujeres que (me) narraron sus vidas, vidas que había revivido una y otra vez cada vez que volvía sobre sus relatos cargados, sensibles, dolorosos, esperanzados, alegres, vitales. Las sentía cercanas, casi podría decir, las sentía dentro de mí, lo cual me llevó a pensar: ¿qué me une a esas historias?, ¿qué o de qué orden es la cosa particular del relato de cada una que me atraviesa personal e íntimamente?

Estaba tan ansiosa y, ciertamente, nerviosa durante las conversaciones que mantuve con cada una de ellas –buscando no dirigir las respuestas y propiciar cierta empatía que creara espacios de diálogo con las historias– que por momentos tomé un papel de cierto protagonismo. Hoy, desde este lugar de alejarme de la escena puedo advertir que cada relato movió en mi algo, me sacudió, pero ¿Qué fue lo que movió? ¿Qué cuestiones de mi propia vida me unen invisiblemente a estas quince historias? Cada una de estas mujeres, de estas madres, me ha hecho volver a mí cuando pequeña, a mi madre y sus cuidados, a mi padre y sus cuidados, a mis hermanas y hermanos –somos cinco en total– y, por supuesto, a revisar, repensar mi maternidad y sus vericuetos.

Dos cuestiones parecieran unirse. Las figuras del cuidado que mi memoria trae, mi madre, mi hermana Marcela, mi papa cuidándome. Y hoy yo, tomando mi lugar de cuidadora como madre de un niñito de ocho años y también, cuidadora de mi padre.

En esta exploración personal me encontré con mi infancia y las escenas de amorosidad y cuidado. He podido finalmente identificar que, además de mi madre, mi hermana Marcela ha sido y es mi gran cuidadora. También he podido ver a mi papá con imágenes que aunque, lejanas en el tiempo, siguen ahí muy vívidas. Su figura siempre cariñosa, llena de cuentos inventados para la ocasión, de regalos insólitos pero siempre oportunos (cierta ocasión me regaló dos pollitos –¡sí!, pollitos vivos– después de varios días de fiebre), o cuando intentaba infructuosamente hacerme dormir de madrugada para que ellos –mi mamá y mi papá– pudieran descansar después de noches largas de trabajo. Cuentan que cuando los dos volvían del comedor en el que trabajaban, muy tarde en la noche, yo me despertaba indefectiblemente. Él me paseaba por el patio de la casa, me cantaba y me enseñaba las estrellas para hacerme dormir o inventaba esos cuentos de pollitos y no de princesas. Al menos, no recuerdo princesas en sus cuentos.

El fin de año de 2012, mi padre, como es su costumbre, desplegó todo su histrionismo: recitó, cantó, y sus palabras cargadas de deseos fueron otra vez un pedido de tiempo, tener más tiempo. Pobre mi viejo. El destino parecía robarle ese anhelo. Ese 16 de enero de 2013, cuando comencé esta escritura, salía de mi casa para cuidarlo, como él me cuidó.

El inicio fue, entonces, una reconstrucción vital. Reconstruir las representaciones y prácticas de cuidado en mujeres, en el marco de mis prácticas de cuidado y después de un año de reflexionar personalmente sobre mi experiencia de cuidado y de cuidadora.

Pasaron seis meses desde las primeras líneas de este texto, desde que comencé esta escritura personal hasta la entrega del documento de tesis, en agosto de 2013. Mi padre estaba bien, había logrado su “más tiempo”. Intervención mediante, ya estaba en su casa. Tres mujeres (mis hermanas y yo) nos alternamos para cuidarlo a él y a mi madre. Tres mujeres pudimos darnos lugar y tiempo para el cuidado.

Quizá mi relato sea demasiado subjetivo, demasiado cargado y autorreferencial. Es posible. Un relato poco académico, muy informal siendo una tesis de maestría. También es posible. Un relato inicial, previo a innecesario e improcedente en la escritura científica. Posible. Así como estos posibles me interrogan, no renuncio a lo necesario: creo que esta presentación es una punta para derribar las presiones de lo objetivo y dar lugar a lo encarnado. Estas mujeres literalmente me atravesaron. Me dolieron en el cuerpo, me pensaron y pesaron. Indefectiblemente, me afectaron. Creo –de creer y de crear– y siento legítimo dar lugar a esas sensaciones, que me posibilitaron pensar desde ese lugar de lo sensible, lo afectado, de lo hegemónicamente atribuido a lo femenino, si se quiere.

Estas mujeres hablaron en primera persona de ellas y de sus hijxs, de sus miedos y sus esperanzas, de sus deseos y pasiones, de sus luchas solitarias y de sus proyectos. Quiero también hablar en primera persona desde este lugar de docente, extensionista, investigadora para la academia; activista por los derechos y reivindicaciones en torno a la discapacidad; mujer, madre, compañera, hija y hermana para la vida cotidiana. Quiero hablar, narrar desde las múltiples marcas que porto y me portan.

Sandra Harding (2010) reivindica el pensar y decir desde algún lugar; lugar que se dice no se esconde, no se tapa. Esta perspectiva, planteada por las filosofías feministas que no renuncian a la objetividad per se sino a la (supuesta) neutralidad, propone una objetividad situada (Alonso y Díaz, 2012). Y esta posición –simultáneamente personal, social, cultural, histórica, múltiple, contextual y colectiva– elude un destino determinista. Hablo aquí de que quien narra se encuentra situado y, a la vez, sitiado por esa posición en lo que Gorlier (2008a) denomina un espacio narrativo desde siempre, una narrativa maestra que lo precede.

Este estar situada implica un acto performativo (Butler, 2002) de auto-posicionarse, de auto-marcarse y, en ese sentido, el despliegue se realiza desde recursos narrativos que ya están disponibles pero son plausibles de generar otras narrativas.

Sobran los motivos

Pongo a disposición aquí las pistas que fui siguiendo para construir el problema de investigación y los modos que elegí para encararlo, en el sentido de darle la cara, ponerle la cara.

Según las reglas de la tradición académica, toda investigación debe plantear, especificar el qué, por qué, para qué, desde dónde, para quiénes, es decir, validar su necesidad y/o justificación. En este punto, decidí no hacer citas de autoridad sobre qué es un problema de investigación ni cómo se construye como tal y, sin embargo, mucha de esa literatura metodológica es la que me ha posibilitado pensar esta formulación y, por tanto, está presente. La contrapropuesta que espero poder lograr es que la cuestión metodológica transmute y se performe en cada uno de los apartados en que organizo este, mi relato.

Elegí comenzar reconstruyendo las condiciones de emergencia de la pregunta, o lo que se denomina “contexto de descubrimiento” para referirme a la múltiple y densa trama que posibilita, a quien investiga, caracterizar una situación que resulta el punto de anclaje de su tema.

Ese contexto de descubrimiento es, a la vez, texto, plafón y contenedor, y generalmente aparece explicitado al principio de la formulación. Sin duda, no es lo primero que sabemos o podemos reconocer de lo que nos preocupa, motiva o moviliza. Es primero la pregunta, y luego la búsqueda de darle sentido y entramarla. El contexto solo es visible cuando paramos y reflexionamos sobre el por qué nos preguntamos ciertas cosas y no otras en la maraña de interrogantes que día a día tensionan nuestro accionar.

Читать дальше