En ese sentido, es posible y necesario objetivarnos en nuestros intereses, prenociones, búsquedas y afectaciones. Las decisiones que tomamos al momento de focalizar no siempre son claras y posibles de ser narradas una a una. En esta objetivación deseada, me parece necesario plantear algunas cuestiones.

Lo primero que quiero decir es que no he podido pensar sola, nunca lo he buscado tampoco, y es por eso que esta pregunta que parece ser mía, mi pregunta, le pertenece también al colectivo de amigxs y colegas con los cuales comparto todos los días los distintos espacios del trabajar y del vivir desde hace ya muchos años.

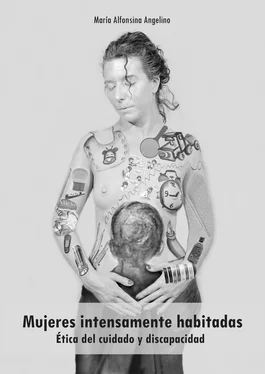

Podría decir que sobre discapacidad sé algo, he estudiado mucho; que hemos publicado varios textos, hemos desarrollado tres proyectos de investigación, hemos trabajado intensamente con organizaciones y personas discapacitadas. Aún lo hacemos, aún lo hago. Pero también sé que no sé otras cosas en torno a la discapacidad. Es en ese aún no saber del saber donde haré mi parada. (2) Por eso podría decir que los interrogantes que pongo en juego sí son míos, en tanto los hago propios en la dimensión y tensión que aquí propongo: la inagotable extensión de las experiencias singulares de la discapacidad, singularidades femeninas del cuidado y la discapacidad. Sobre ellas pondré mi sesgo, mi marca, mi narrativa.

A lo largo de todo el tiempo que llevo enseñando investigación como docente en la cátedra de Metodología de Investigación en la dos carreras de grado de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, dirigiendo tesis y tesinas, acompañando procesos de otrxs y también haciendo investigación, me he encontrado con distintas perspectivas acerca de cómo llevarla a cabo y, los diferentes modos de encarar los procesos de armado y escritura.

Es decir, el tránsito largo y sinuoso que nos lleva a poner en palabras lo (nuevo) que se (re)conoce. Múltiples suturas, recortes, fragmentos que intentan formar a modo de un patchwork una apuesta del decir algo (no todo) del orden de lo no dicho (suficientemente) en el campo de la discapacidad y también, quizás escasamente explorado en el del Trabajo Social: el cuidado y la discapacidad. La pretensión de decirlo todo es una tentación muy grande y me llevó mucho tiempo reconocerme en mis limitaciones. Cuando logré bajarme del banquito, pude comenzar a escribir algo con sentido, ya no buscando completar sino arrimar algunas ideas, que quizá no sean nuevas pero sí renovadas en tonalidades y sentidos.

Con esta investigación he intentado concluir algo abierto en mi formación profesional, y a la vez con ella pretendo y deseo que lo trabajado aquí provoque algún cambio, alguna transformación en el campo de la discapacidad como campo profesional del que soy parte y desde el cual hablo, pienso, escribo. Quiero que este proceso y este producto genere efectos en mí, pero también en otros sujetos y otros escenarios; que repique, que (re)mueva, que contenga, que visibilice, que impacte. Entiendo que es un deseo anclado en un compromiso –si se quiere, político– con la tarea del conocer. Parafraseando a Mike Oliver (1998), he pasado de ver a la investigación como un intento de investigar el mundo a una acción implicada en producir el mundo, o como afirma bellamente María Mies (1983): para conocer hay que transformar, y no al revés. Esta idea que hoy hago propia constituye la base de la metodología feminista. Es, además, un compromiso con cada una de las mujeres con las cuales comparto el crédito (y no las falencias) de lo que aquí se plasma. Quince hermosas mujeres que abrieron su mundo para compartirlo conmigo y mis andares. Somos dieciséis, dialogando. Ya presentaré a cada una cuando retome sus relatos.

Como mujer entre mujeres este es también un compromiso ético con lo que compartieron entre ellas y conmigo a partir de sus experiencias. Si la ética es una dimensión fundante de lo humano, esta nos coloca en la necesidad del otro, nos pone al cruce de los devenires mutuos y sus miserias, de los dolores que, no siendo nuestros, lo son. Y también nos hace cruzar fronteras para vivir mejor.

Tenemos responsabilidades con aquello que nos toca y nos afecta pero también, como sostiene hermosamente Judith Butler (2006), tenemos responsabilidades con quienes no conocemos ni conoceremos, con quienes no hemos acordado vivir y compartir nuestras vidas. Podemos llamarlo empatía o de cualquier otra manera; no importa si nos sabemos interactivxs, interdependientes, interseccionadxs, indefectiblemente vulnerables y frágiles frente al mundo. En este sentido, estas mujeres me han atravesado. Me ha resultado imposible permanecer intacta frente al contacto con ellas. Creo que esto es bueno sentirlo y también decirlo.

Praxis colectiva que posibilita interrogantes. Incógnitas y certezas

El tema que recorre este trabajo es la relación entre la discapacidad, el cuidado –sobre y hacia la misma– y el protagonismo de las mujeres en estas prácticas. Este primer planteo ha ido teniendo distintos rostros y tonos a lo largo del último tiempo. Pudo llamarse género y discapacidad o mujeres discapacitadas y experiencias; mujeres y discapacidad y así otras tantas versiones. De hecho, una de las primeras incursiones por el tema (teóricamente hablando) fue la tensión entre la discapacidad y el feminismo. Esta inquietud venía dándome vueltas hacía un tiempo. También a partir de las reflexiones y discusiones sostenidas con mis compañeros y compañeras en los distintos proyectos de investigación (3) vinculados a la discapacidad en los que participo.

Pasando en limpio. Hace años que la extensión universitaria me conectó con el tema de la discapacidad en múltiples sentidos desplegados en diversas líneas de abordaje y acción. Desde 2004, coordino en la Facultad de Trabajo Social (UNER) (4) un equipo de profesionales y estudiantes en un proyecto de extensión denominado “Estrategias Comunitarias de Abordaje de la Discapacidad” (ECADis). En ese marco, se genera y sostiene, para la consulta y el asesoramiento, el “Espacio Interdisciplinario de Acompañamiento y Abordaje de la Discapacidad” (5). El mismo es el resultado de un encuentro con profesionales del derecho pertenecientes al Instituto de Derecho y Discapacidad del Colegio de Abogados de Entre Ríos, y está destinado a personas, familias y/u organizaciones vinculadas a la discapacidad que necesitan y /o demadan información, asesoramiento y acompañamiento para el acceso a las distintas prestaciones y beneficios derivados de la legislación vigente en discapacidad a nivel nacional, provincial y municipal, por un lado, y al abordaje de las múltiples dimensiones implicadas en la validación de derechos. Funciona desde hace siete años, dos veces al mes, en la sede del anexo de la Facultad de Trabajo Social. Lo que se ofrece allí es el acompañamiento en las gestiones administrativas para la concreción de las prestaciones en salud, escolaridad, transporte, asignaciones familiares, medicación, rehabilitación a discapacitados de manera individual y/u organizaciones de la sociedad civil e instituciones que lo requieran.

A lo largo de los siete años de trabajo en este espacio se han acercado muchas personas con distintas preocupaciones. En una gran mayoría, mujeres que, habiendo recorrido tortuosamente múltiples instituciones y luego de realizar millones de trámites, notas, pedidos, solicitudes “a quien corresponda”, no logran satisfacer las expectativas de protección o cobertura en algunas de las áreas que las leyes o disposiciones prevén protección de lxs discapacitadxs.

Aquellas personas que vienen a consulta, en general, ya han fracasado en la gestión de los recursos que posibiliten mejores condiciones de vida para sus hijxs, maridos, hermanxs. Mujeres con distintas experiencias sociales, con distintos capitales simbólicos y económicos, pobres y no tanto, jóvenes y no tanto, de la ciudad o del interior de la provincia, que llegan porque otras mujeres les dijeron de este espacio: me avisó mi vecina, me dijeron que acá me ayudarían, me mandaron del CEMI (6), de la escuela de mi hija. Durante mucho tiempo no advertí que siempre eran mujeres las que se acercaban. Tampoco había pensado particularmente en ello. Cuando este espacio se constituyó como unidad de observación de uno de los proyectos de investigación en curso, necesité reconstruir la experiencia. Revisando las notas de cada consulta, ahí estaba, latiendo suavemente. Todas –situaciones, dolores y colores, reclamos, pedidos, sinsabores y esperanzas–, todas protagonizadas por mujeres, todas distintas y semejantes. Muchos nombres, muchos rostros, muchos hijos e hijas, muchas historias. Fui leyendo las notas de cada consulta y comenzaron a (re)aparecer, en mi cabeza, algunos de esos rostros –en ciertos casos, pude unir imágenes con nombres; en otros, fue más difícil. Muchas características las distinguían y singularizaban, otras tantas las acoplaban y unían. Eran mujeres que se (pre)ocupaban de otros.

Читать дальше