Susan Sontag

Ante el dolor de los demás, 2003.

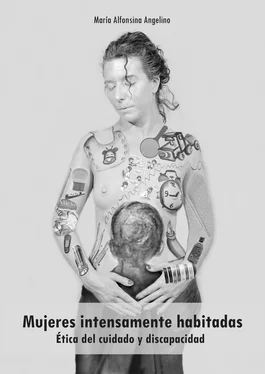

La piel de los cuidados

“La idea de incompletud humana y de fragilidad laten en cualquier relación, pero las imágenes de la discapacidad permeadas y construidas al amparo de la ideología de la normalidad llevan esa máxima a los límites de lo imposible (de lo impensablemente humano). Quizá por eso no importa tanto si tenemos suficiente claridad acerca de qué es el cuidado o hasta dónde se extiende el sentido del cuidado del otro. Lo importante es advertir y pensar acerca de lo que con certeza no es: el descuido del otro. La falta de provisión de alteridad es descuido aunque se justifique en nombre del cuidado. Y por ello la responsabilidad ante las relaciones de alteridad requiere fisurar el tono moralizante, misional o salvador del otro.” (Angelino, M.A. en este libro)

La obra que tiene entre sus manos se ha escrito con la piel. Rezuma carne por todos sus poros. Es un texto encarnado que se defiende por sí solo, por esta posición, y por ella, no necesita más que ser leído para ocupar un lugar singular en la vida del lector. Así, nace y se hace en la densidad de las vidas narradas en él. Lola, Amparo, Bárbara, Ema, Lara, Mara, Leonela, Clara, Lya, Soledad y la misma Alfonsina se nos muestran en lo más hondo, con honestidad y transparencia. No hay aquí nada más que buscar, es lo que son las cosas, la vida al desnudo. Nuestras protagonistas son mujeres llamadas a encarnar en sus vidas la complejidad de los cuidados para con sus hijos e hijas. De sus relatos se configura una prefiguración, más bien impacto, de los cuidados (o descuidos) en sus almas. Sin tratarse de una ontología (nada más lejos de la pretensión de la autora), tocamos, sentimos, palpamos lo que son, de que tratan, que suponen, donde radica su importancia y dificultad en cada una de ellas. Con sus significados particulares. La contingencia aquí es fundamento. No se trata de una alabanza ciega para con lo femenino de los cuidados sino de acercarnos a la radicalidad de su experiencia y poder, desde ese lugar, abrir una brecha en su seno. Pero acercarnos, especialmente, a la particularidad de la relación establecida entre cuidados y discapacidad. El libro destaca por el tema, por su marginalidad en la academia, pero especialmente por la manera en que lo aborda. Dicha manera es también mensaje, contenido. Rompe con los cánones positivistas y asume lo político de la investigación, desde el cuerpo, lo personal, lo íntimo. Sujeto y objeto quedan aquí reconfigurados en un nuevo estatuto. El tema trabajado, en rigor de su importancia, nos permite comprender algo del orden de la complejidad humana, sus puntos oscuros y negados en la historia del pensamiento moderno. Si los afectos, proximidad, prejuicios al modo Heideggeriano (como comprensiones previas que conducen la interpretación y comprensión de la realidad) ocupan aquí un lugar visible, no solo aceptado sino especialmente buscado al modo de precondición, ello no es baladí. Nos dice algo de la posición de la autora para con el saber, la realidad y la verdad. Más bien realidades y verdades puestas en relación. Porque la discapacidad y los cuidados, como bien se afirma en el texto, son fundamentalmente relaciones. Fenómenos construidos desde el encuentro complejo entre saberes, poderes y resistencias.

De lo narrado aquí se desprende una revelación importante: la vulnerabilidad humana y los cuidados hacen la vida posible y sostenible. Su importancia es inversamente proporcional a su negación histórica y persistente. En la misma dirección, la discapacidad pone en circulación este inconsciente de veladura recurrente en dicha historia de la humanidad. Aunar ambos temas (cuidados y discapacidad) es, por lo tanto, una empresa intelectual que contribuye a ensanchar el saber sobre las éticas de los cuidados y su papel central en nuestra contemporaneidad. Aclarar sus puntos ciegos, excesivas simplificaciones pasadas, reificaciones de lo femenino y otros desaciertos.

Se trata de pensar la discapacidad y los cuidados como problemas sociales y políticos que abren una nueva significación a la cuestión de la vulnerabilidad humana. Pero esto no está exento de controversia. A saber, si la vulnerabilidad y la dependencia no son un tema menor y se sitúan en el centro de la existencia humana ¿por qué se ignora y se oculta? La invisibilización de los cuidados contribuye a esta negación persistente, de manera que mantenerlos en la esfera privada evita tener que preguntarse públicamente sobre su calidad, su distribución, su abundancia (Paperman, 2011). Lo que ponen en evidencia las perspectivas de los cuidados es que las relaciones sociales no son accidentales sino fruto de las condiciones que componen la trama de la vida y que aquella determina la misma organización social. Por lo tanto, un primer aporte incontestable de esta obra es dicha visibilización y, en consecuencia, su desprivatización y conversión en asunto público, general y urgente.

Es fundamental comprender la importancia central que toma la vulnerabilidad por varias razones. En primer lugar por la persecución histórica que ha sufrido el colectivo de personas con discapacidad. En segundo lugar porque es insostenible la negación de la finitud, el dolor y el límite en el seno de la vida misma. En tercer lugar, porque también es insostenible la autosuficiencia del yo. Por tanto, es necesario recordar que nuestra existencia pasa por el otro. De modo que el interés en cubrir las necesidades que sufren las personas con discapacidad no es un interés particular sino universal y, por tanto, asociado a la idea de bien común. En último lugar, pensar los cuidados desde la centralidad de la vulnerabilidad es la única manera de poder pensar, a su vez, la ética de los cuidados como una teoría moral alternativa y no como un simple complemento de las teorías morales tradicionales fundadas en el razonamiento de la justicia (Tronto, 2011:69).

Con todo ello tiene sentido pensar los cuidados como procomún. Pertenece al procomún todo cuanto es de todos y de nadie, no es una mercancía, sino un bien alejado del mercado. El aire, el sol, la biodiversidad, los nutrientes… son procomunes de la humanidad. A estos bienes naturales podemos añadir otros bienes culturales como la ciencia, la democracia, la paz, etc…. Lo que permite esta noción es apartarse de la idea de propiedad y adentrarnos en la de comunidad. En síntesis, un procomún no es más que una estrategia exitosa de construcción de capacidades para un colectivo humano (Lafuente, 2007). Por lo tanto, se trataría de considerar los cuidados y la vulnerabilidad como procomunes del cuerpo, como algo a defender y a preservar como bien de todos y de nadie. Esto es, algo que supera la estricta individualidad, no hay un propietario porque nuestros cuerpos nunca nos pertenecieron, nunca tuvieron un propietario y en consecuencia siempre estuvieron y están amenazados. De ello se sigue, también, poder pensar los cuidados desde su colectivización y, en consecuencia, de un modo central en la organización social.

Pero para que esto sea posible debemos insistir en la centralidad de la vulnerabilidad sin, por ello, negar las formas de vulnerabilidad inducidas por la dominación. Lo que nuestra autora titula ¡Cuidado con los cuidados! Este doble eje es lo que conviene señalar. Trabajar desde la centralidad de la vulnerabilidad humana sin olvidar la dominación y formas problemáticas de vulnerabilidad. Ambas cosas van unidas dado que es la sectorización de la vulnerabilidad la que en parte alimenta formas de cuidado problemáticos. En este punto cabe destacar también que no todo puede cuidarse. Ello sigue estando relacionado con la incompletud humana inconmensurable. El cuidado no puede procurar una existencia completa dado que el sujeto emerge en tanto hay separación. Gracias a la distancia y la incompletud el sujeto puede tomar decisiones y tener proyectos. Esta es la condición de la ambivalencia en el cuidado que hay que poder sostener. Esto es, necesitamos el reconocimiento pero también la separación. Butler nos decía que “para poder persistir psíquica y socialmente, debe haber dependencia y formación de vínculos. No existe la posibilidad de no amar cuando el amor está estrechamente ligado a las necesidades básicas. Ningún sujeto puede emerger sin este vínculo formado en la dependencia, pero en el curso de su formación ninguno puede permitirse el lujo de ‘verlo’. Para que el sujeto pueda emerger, las formas primarias de este vínculo deben surgir y a la vez ser negadas” (Butler, 2001: 19). Por tanto, no se trata tanto de elogiar una idea esencialista sino de comprender el alcance e importancia de su complejidad, sus peligros y su potencial transformador.

Читать дальше