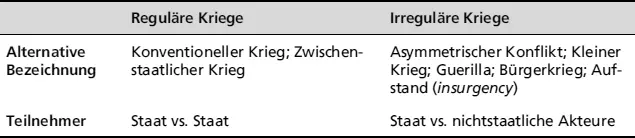

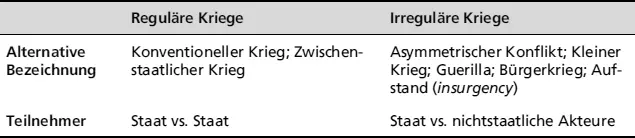

Trotz der Problematik das Phänomen des Krieges zu definieren und dessen Ausbruchsursachen zu bestimmen, lässt sich doch eine konzeptuelle Unterscheidung zwischen Kriegsformen anstellen. Hierbei können Kriege in zwei unterschiedliche Typologien aufgeteilt werden. (Ruloff 2004) Einerseits gibt es konventionelle, auch symmetrisch genannte Kriege, bei denen beide Konfliktparteien aus Staaten mit regulären Streitkräften bestehen. Andererseits finden wir irreguläre Kriege, welche auch als unkonventionell oder asymmetrisch bezeichnet werden. Bei diesen Kriegen sind auf mindestens einer Seite irreguläre, nichtstaatliche Akteure wie Rebellen, Partisanen und Aufständische beteiligt. Diese beiden Kriegsformen strukturieren den weiteren Verlauf dieses Buches. Im Folgenden soll ein kurzer Einblick auf diese beiden Kriegsformen angestellt werden, bevor in den weiterführenden Kapiteln genauer auf Beispiele dieser Kriegsformen eingegangen wird. (  Kap. 2– 6)

Kap. 2– 6)

Der konventionelle Krieg bezeichnet den klassischen Krieg zwischen staatlich organisierten und staatlich gelenkten Streitkräften, welcher durch eine relativ begrenzte Dauer, eine klare politische Zielsetzung und einer Trennung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten gekennzeichnet ist. Konventionelle Kriege beschreiben somit einen Idealtypus des Krieges, welcher charakteristisch für europäische Kriege vom späten 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts steht. (Kaldor 2000) Diese Kriege, wie der Politikwissenschaftler Charles Tilly anmerkt, waren eng mit dem Aufstieg des modernen Nationalstaates verbunden und somit ein zentraler Faktor des europäischen Staatsbildungsprozesses. (Tilly 1992) Der Krieg ermöglichte dem Staat die schrittweise Errichtung eines Gewaltmonopoles, was zu einer gleichzeitigen Eliminierung privater Gewaltakteure auf dem Staatsgebiet führte. Das Erheben von Steuern ermöglichte die Finanzierung von Berufsheeren und die Administration dieser Heere bereitete den Weg für die Errichtung modernen Bürokratiestrukturen. Tilly fasst diesen Prozess mit seinem bekannten Diktum »war made the state, and the state made war« (Krieg machte den Staat und der Staat machte Krieg) zusammen. (Tilly 1975, S. 42) In diesem Sinne sind konventionelle Kriege in ihrer Form symmetrisch. Symmetrie bezeichnet hier jedoch nicht einen Zustand von gleicher Stärke, sondern bezieht sich auf die Gleichartigkeit der Akteure, nämlich Staaten als Monopolisten des Krieges. Dieser Idealtypus des Krieges wurde zumindest theoretisch nach Regeln des internationalen Rechtes, wie etwa jenen in den Genfer und Haager Konventionen, geführt. Zu diesen Regeln gehört z. B. eine Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, der Schutz der Zivilbevölkerung und gefangener Soldaten, eine klare Kriegserklärung zu Beginn sowie ein Friedensschluss am Ende der Kriegshandlungen. Diese Verstaatlichung und Verrechtlichung des Krieges werden in diesem Zusammenhang auch oft als »Hegung des Krieges« bezeichnet (Schmitt 1974), da sie die Kriegshandlung eingrenzen und zu einer Humanisierung der Kriegsführung beitragen sollen. Kennzeichnend für diese Kriege ist somit eine klare Unterscheidung zwischen öffentlich und privat, intern und extern, Ökonomie und Politik, zivil und militärisch, sowie Kombattanten und Nichtkombattanten.

Irreguläre Kriege müssen im Gegensatz zu regulären Kriegen verstanden werden. Diese Kriege bezeichnen Konflikte, in denen ein oder mehrere Staaten gegen irreguläre Kampfgruppen wie etwa Rebellen, Partisanen, Guerilleros oder Terroristen kämpfen. (Heuser 2013) Kennzeichnend für diese Form des Krieges ist das asymmetrische Verhältnis der Kriegsteilnehmer. (Münkler 2006) Diese Asymmetrie ist sowohl konzeptueller Natur, da sich nichtstaatliche und staatliche Kampfgruppen als Gegner gegenüberstehen, als auch materieller Natur, da irreguläre Kräfte zumeist über weit geringere Ressourcen als deren staatliche Gegner verfügen. Da irreguläre Kräfte im Allgemeinen nicht über weitreichende Ressourcen verfügen, ist das Kampfgebiet der irregulären Kriege zumeist das Land. Obwohl irreguläre Kräfte meist qualitativ und quantitativ schwächere Kräfte im Vergleich zu dessen staatlichen Kontrahenten haben, so können sie jedoch auf besondere Stärken zurückgreifen. Dies sind »ihre Beweglichkeit, ihr Tarnvermögen aufgrund ihrer geringen Stärke und leichten Bewaffnung und ihrer Möglichkeit, Zeit und Ort des Angriffs bestimmen zu können.« (Heuser 2013, S. 16) Hinzukommt, dass die ihnen zahlenmäßig und qualitativ überlegenen konventionellen Truppen in einem irregulären Krieg selbst Schwächen aufweisen. Konventionelle Truppen müssen meist in einem ihnen unbekannten Gebiet und inmitten einer fremden Kultur operieren. Außerdem stellt die Versorgung konventioneller Truppen oft eine Achillesferse dar. Irreguläre Kriege machen gegenwärtig die Mehrzahl der weltweiten kriegerischen Konflikte aus. In der Forschung hat sich daraufhin der Begriff der »Neuen Kriege« etabliert (Kaldor 2000; Münkler 2002), um diese von den regulären Kriegen, welche als »alte Kriege« bezeichnet werden, abzugrenzen. (  Kap. 6)

Kap. 6)

Tab. 1: Unterschiede zwischen regulären und irregulären Kriegen.

Reguläre KriegeIrreguläre Kriege

1.3 Moderne Kriegsführung

Dieses Buch beschreibt Entwicklungen des modernen Krieges. Hierbei soll jedoch nicht der philosophischen Frage nachgegangen werden, was »modern« bedeutet oder die »Moderne« als Epoche ist. (siehe hierzu z. B. Habermas 1989; Walker 1993; Bauman 2005) Moderne Kriegsführung in diesem Buch bezieht sich auf Entwicklungen des Kriegsgeschehens seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Obwohl sich der Krieg, wie oben beschrieben, nicht oder nur schwer definieren lässt, so muss doch eine Abgrenzung zu früheren Kriegen erfolgen. Dennoch lassen sich beim modernen Krieg eigentümliche Prozesse identifizieren, die den modernen Krieg von vorherigen Kriegen unterscheidet. Der moderne Krieg ist das Produkt dreier eigenständiger, jedoch eng miteinander verbundener Prozesse und Veränderungen, welche bis in das 16. Jahrhundert zurückreichen. Diese sind administrativer, technologischer und ideologischer Natur.

Der administrative Aspekt des modernen Krieges bezieht sich auf den Aufstieg des modernen Staates. Die Schaffung von Staatlichkeit und staatlichen Streitkräften führte zu klaren Unterscheidungen, die zuvor nicht existierten oder vage waren. Zu diesen gehören die Unterscheidung zwischen

1) öffentlich und privat (d. h. staatlich und nichtstaatlich);

2) intern (was innerhalb des klar definierten Staatsgebiets geschieht) und extern (außerhalb dieses Gebiets);

3) dem rechtmäßigen Waffenträger (Soldat) und dem unrechtmäßigen (Kriminellen);

4) der zivilen und militärischen Domäne.

Auf der technologischen Ebene ist zunächst die sich stetig erhöhende Feuerkraft seit dem 16. Jahrhundert hervorzuheben. Hinzukommt die durch technologische Entwicklungen möglich gewordene Erschließung weiterer Ebenen (z. B. unter Wasser und in der Luft) der Kriegsführung. Ein letzter Aspekt bezieht sich auf die Kommunikationstechnologie. Telegrafen, Telefone, Computer und andere Informationssysteme erhöhten die Mobilisierungsgeschwindigkeit, verbesserten die Gefechtssteuerung und kreierten eine, wenn auch umstrittene (Rid 2018), neue Domäne der Kriegsführung (Cyber). Die ideologische Komponente bezieht sich auf die vor allem durch die Französische Revolution (1789) beschleunigte Verbindung von Massenarmee und Nationalismus, welche den Weg in eine Totalisierung des Krieges ebnete.

Читать дальше

Kap. 2– 6)

Kap. 2– 6)