Die Geschichtsschreibung über das Südtirol der 30er Jahre ist bis heute vorwiegend ereignis- und politikgeschichtlich orientiert. Dies wurde schon des Öfteren als Defizit benannt. Die Forderung nach einer sozialgeschichtlichen Perspektive auf diese Zeit beinhaltet gleichzeitig die Forderung nach einer differenzierten Betrachtung der Ereignisse. Bis heute wurde dieses Postulat allerdings kaum durch empirische Untersuchungen eingelöst.

Diese Studie nimmt für sich in Anspruch, dieses sozialgeschichtliche Defizit zumindest teilweise aufzufüllen. Dies und die frauengeschichtliche Perspektive, die darüber hinaus eingenommen wird, führen tatsächlich zu einigen neuen und durchaus überraschenden Einsichten, was die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Südtiroler Bevölkerung in den 30er Jahren betrifft.

Wie viele Frauen aus Südtirol in der Zwischenkriegszeit in italienischen Städten gearbeitet haben, lässt sich nicht quantifizieren. Da gerade die Hausarbeit rechtlich kaum geregelt war und die meisten unserer Gesprächspartnerinnen nicht gemeldet waren, sind aus statistischen Quellen keine ausreichenden Informationen zu erwarten. Aus arbeitstechnischen Gründen mussten wir unser Interviewprojekt von vornherein auf bestimmte Dörfer bzw. Gebiete konzentrieren und können deshalb keine statistische Repräsentativität beanspruchen. Allerdings lässt sich aus den Aussagen der Interviewpartnerinnen schließen, dass es sich zumindest in bestimmten strukturschwachen Gebieten des Landes wie etwa im oberen Vinschgau um ein sehr verbreitetes Phänomen handelte.

Bedeutend war das Phänomen auf jeden Fall, und das gleich in mehrerer Hinsicht:

•Der volkswirtschaftliche Beitrag, den diese Frauen zur Ökonomie des Landes leisteten, darf nicht unterschätzt werden. Die meisten der befragten Frauen gaben an, den ganzen oder einen Teil ihres Lohns nach Hause geschickt und damit wesentlich zum Überleben der Familie beigetragen zu haben.

•Die weibliche Arbeitsmigration in die italienischen Großstädte sehen wir als einen besonderen Aspekt des Modernisierungsprozesses, der die europäische Zwischenkriegszeit insgesamt geprägt 5und der in Südtirol in dieser Form einen Ausdruck gefunden und zur Wandlung des hiesigen Frauenbildes entscheidend beigetragen hat.

•In den Erfahrungen und Erinnerungen der Südtiroler Dienstmädchen spiegelt sich außerdem ein interessanter Prozess der reziproken Kultur-Mentalitätsvermittlung wider, der bei Migrationsphänomenen immer von Bedeutung ist, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts – geprägt nicht zuletzt von der faschistischen Entnationalisierungspolitik in Südtirol – aber natürlich eine besondere Rolle spielte. Die Integrationsleistung, die die Südtiroler Frauen erbrachten, reduziert sich nicht auf eine einfache Anpassung an die neuen Verhältnisse, sondern erschließt sich als komplexe Verknüpfungsleistung zwischen den Vertrautheiten und Dispositionen des Herkunftsmilieus und den Möglichkeiten, die sich durch die neuen sozialen, räumlichen und kulturellen Konstellationen ergaben.

•Die Publikation befasst sich darüber hinaus mit zentralen Fragestellungen der Frauengeschichte. Die Jahre von 1920 bis 1945, um die es hier vorrangig geht, sind in politischer Hinsicht ausgesprochen dichte und unruhige Jahre, in denen der Einfluss der politischen Brüche und Zäsuren auf das Leben der Menschen wahrscheinlich unmittelbarer war als in anderen „ruhigeren“ bzw. stabileren Zeiten. Die Art, wie die jungen Frauen diese Rahmenbedingungen wahrnahmen und auf sie reagierten, weist einige Kennzeichen und Besonderheiten auf, die wir als geschlechtsspezifische Wahrnehmungsmuster von Politik zu verstehen und zu interpretieren versuchen.

•Schließlich geht es um das Leben der Frauen selbst und insgesamt um die Frage nach den Möglichkeiten und Bedingungen weiblicher Lebensplanung in Südtirol in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir haben zwar nur eine ganz bestimmte Gruppe von Frauen befragt, nämlich jene, die für eine mehr oder weniger lange Zeit in einer italienischen (Groß-)Stadt gelebt haben, in ihren Erzählungen begegneten wir jedoch häufig einem Grad von Autonomie und auch Widerständigkeit gegen zeitgenössische gesellschaftliche Normen, die uns erstaunt hat. Es war nicht immer einfach, die Selbstwahrnehmung dieser Frauen und unsere Sicht auf ihre Erfahrungen und Erzählungen auf einen Nenner zu bringen. Es war aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Unterfangen, aus dem wir auch persönlich viel lernten.

Unsere Gesprächspartnerinnen waren Frauen im Alter zwischen 60 und 95 Jahren aus allen Teilen Südtirols, die eine mehr oder weniger lange Zeit in einer italienischen Stadt im Haushalt beschäftigt waren. Der Großteil unserer Gesprächspartnerinnen arbeitete dort in den 20er, 30er und 40er Jahren; wir haben aber auch einige Frauen befragt, die erst nach dem Krieg eine Stelle in einer italienischen Stadt annahmen. Wir wollten uns damit die Möglichkeit verschaffen, einen genaueren Blick für Kontinuitäten und Unterschiede zu gewinnen.

Insgesamt haben wir mit über sechzig Frauen themenzentrierte, lebensgeschichtliche Interviews geführt. Das Auffinden dieser Frauen war einfacher, als wir es uns vorgestellt haben. Im oberen Vinschgau hatten wir auf Grund persönlicher Bekanntschaften schon einige Kontakte, von denen wir ausgehen konnten. Für die anderen Landesteile suchten wir über Anzeigen in Lokalblättern ehemalige Dienstmädchen in italienischen Städten. Die Resonanz auf diese Inserate war unerwartet groß: Viele Frauen meldeten sich selber, sehr oft waren es die Kinder, meist die Töchter, die uns den Kontakt mit der Mutter vermittelten. Falls die Mutter schon verstorben war, erzählten uns die Kinder deren Lebensgeschichte und stellten Fotos, Briefe und andere Unterlagen zur Verfügung. Namen von ehemaligen Dienstmädchen wurden uns dann auch immer wieder im Gespräch genannt. Viele Menschen, denen wir von unserem Forschungsvorhaben erzählten, wussten uns weitere Namen zu nennen. Auch das ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich dabei tatsächlich um ein sehr verbreitetes Phänomen gehandelt hatte.

Im Allgemeinen sind wir auf sehr große Gesprächsbereitschaft gestoßen. In einigen Fällen waren die Frauen auf Grund ihres hohen Alters aber nicht mehr in der Lage sich zu erinnern bzw. von ihren Erfahrungen zu erzählen. Nur in Ausnahmefällen verweigerten uns Frauen ein Interview mit dem Hinweis, dass sie darüber nicht reden wollten oder dass sie nichts mehr wüssten. Die meisten Frauen waren allerdings sehr erstaunt darüber, dass sich jemand für ihre Erfahrungen interessierte, freuten sich jedoch darüber, ihre Geschichte erzählen zu können.

Die Offenheit, mit der uns die meisten Frauen begegnet sind, war außergewöhnlich. Wir vermuten, dass sich die Spontaneität und Flexibilität dieser Frauen nicht zuletzt durch ihre Erfahrungen in der „Fremde“ erklären lassen.

Bei der Wiedergabe der Interviews haben wir uns einige Freiheiten genommen. Die Übertragung vom Mündlichen ins Schriftliche erfordert immer gewisse Eingriffe, den Dialekt der Frauen haben wir zugunsten der Verständlichkeit in die Umgangssprache übertragen, auch haben wir manchmal in die Reihenfolge der Erzählung eingegriffen und nachträglich eine chronologische Ordnung hergestellt. Insgesamt ist es uns darum gegangen, die Authentizität der Aussagen möglichst zu erhalten und zu vermitteln.

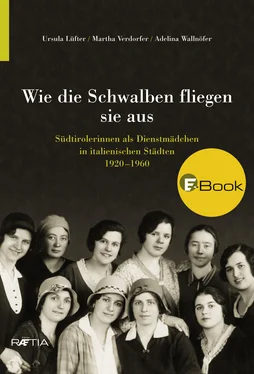

Die zahlreichen Fotos in diesem Buch stammen zum Großteil von unseren Gesprächspartnerinnen. Jedes Bild hat eine ganz eigene Bedeutung. Sie drücken in ihrer Gesamtheit – manchmal viel besser als viele Worte – ein Lebensgefühl aus, das diese Frauen damals geprägt hat. Die Frauen hängen meist sehr an diesen Fotos und haben sie immer sorgfältig aufbewahrt, umso mehr danken wir ihnen für das Vertrauen, uns diese für einige Zeit zur Reproduktion zu überlassen.

Читать дальше