Kuhn: Was machen Sie hier?

Payer: Ich reise nach Verona und komme vom Adamellogebirge .

Kuhn: Was haben Sie dort gemacht?

Payer: Eine neue Karte .

Kuhn: Waaas? Eine neue Karte? Wo ist sie?

Payer lief in die Unterkunft und holte seine neue Adamellokarte. General Kuhn zog inzwischen seine Uniform mit dem goldenen Kragen an. Payer trug noch immer sein abgetragenes Jägergewand und die festen Bergschuhe mit Nägeln. Er zeigte die Karte vor.

Kuhn: Die haben Sie gemacht? Aus eigenen Mitteln?

Payer: Ja, Exzellenz .

Kuhn: Sind Sie so reich?

Payer: O nein, ich lebe von meiner Gage .

Kuhn: Wie ist das möglich?

Payer: Ich spare. Ich esse Polenta und in den Bergen nur Brot .

Kuhn: Da bewundere ich Sie und bemitleide Sie. Freilich, bei uns hat man für die Wissenschaft kein Geld. Wäre ich Kriegsminister, dann hätten Sie ihre Arbeiten auf Kosten des Staates fortzusetzen und nicht mehr zu darben .

Dabei soll Kuhn seine Hände auf Payers Schultern gelegt haben. Die Forellen wurden auf diese Weise zur Schicksalswende in Payers Leben. Er wählte später drei große Forellen in Silber als Motiv für sein Wappen. General Franz von Kuhn wurde vier Jahre später tatsächlich Kriegsminister. Er berief Payer Anfang 1868 von seinem Regiment ab und bestellte ihn als Generalstabsoffizier zum Militärgeographischen Institut nach Wien. Dessen Direktor, der spätere Feldmarschallleutnant August von Fligely, förderte Payer nach Kräften. General Kuhn schenkte Payer zum Antritt der neuen Stellung einen Theodolit, mit dem er die neuen Karten vom Ortler- und Adamellogebiet entwerfen sollte. Im Jahr 1868 war Julius Payer jetzt in offiziellem Auftrag mit Theodolit und Vermessungswerkzeugen im Ortlergebiet (Martell, Laas und Saent) unterwegs. Kuhn sollte auch später noch Payers Gönner bleiben.

Nach Beendigung der spätsommerlichen Vermessungs- und Erschließungsarbeiten am 17. Oktober 1868 reiste Payer zurück von Pinzolo über Tione, Bozen und Innsbruck nach Wien. Zuhause waren zwei hocherfreuliche Nachrichten eingetroffen. Die Universität Halle hatte ihm aufgrund seiner Verdienste um die Erschließung der Alpen das Ehrendoktorat verliehen. Von seinem Freund und Verleger August Petermann lag ein Brief vor, in dem er ihn in seiner Eigenschaft als Bergsteiger und Topograf zur Teilnahme an der Zweiten Deutschen Nordpolexpedition einlud. Payer war davon begeistert und sagte sofort zu. Zunächst aber blieb er Lehrer für Geschichte an der Militärakademie in Wien. Für seine Teilnahme an der Zweiten Deutschen Nordpolexpedition, die am 15. Juli 1869 beginnen sollte, entband ihn Kriegsminister Kuhn im Januar 1869 von seinen militärischen Dienstpflichten.

KAPITEL 2

ALPINISTISCHE ANFÄNGE: DAS GLOCKNERGEBIET

Wenn einem Alpinisten der Name Payer genannt wird, dann denkt er an die Blütezeit des klassischen deutschen Alpinismus. Waren noch Anton von Ruthner, J. A. Specht und Johann Jakob Weilemann die Bahnbrecher im mittleren 19. Jahrhundert, dann begann mit den 1860er-Jahren die Zeit der großen Erschließer und Bergeroberer. Diese Männer widmeten ihre Tätigkeit einer bestimmten Berggruppe. Mit einer Kette von Bergbesteigungen strebten sie die topografische und wissenschaftliche Erfassung sowie die touristische Erschließung ihres Alpenteils an. Hierzu gehören Namen wie Paul Grohmann und Franz Senn genauso wie die großen britischen Alpenklubisten Francis Fox Tuckett und Douglas William Freshfield. Neben diesen steht Payer in der ersten Reihe des Alpinismus.

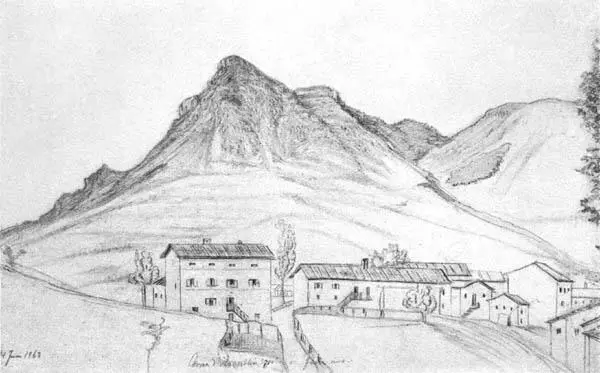

Gewissermaßen als Prolog für einen atemberaubenden bergsteigerischen Werdegang machte Julius Payer als junger Leutnant 1862 seine ersten Erkundungen in den zwischen der Stadt Verona und dem Pasubio gelegenen Monti Lessini und am Monte Baldo (Müller 1956, S. 3). Sein erster Gipfel war die Cima Posta (2215 m), gefolgt vom Monte Pasubio (2232 m) und dem Corno d`Aquilio (1545 m), alles eher leichte Unternehmungen. Dennoch beabsichtigte er, diese Besteigungen zu publizieren. Er schickte Skizzen und beschreibende Texte seiner Wanderungen an die „Leipziger Illustrierte Zeitung“ mit Bitte um Abdruck gegen Honorar. Als Antwort musste er lesen, dass sich die Leserschaft nicht für das Gebirge interessiere.

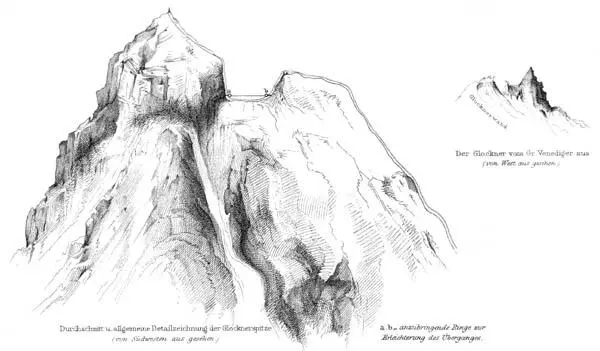

An dieser Stelle zeigt sich jedoch, worauf Payer in der Zeit seines alpinistischen Wirkens Wert legte. Er strebte immer nach öffentlicher Wirkung und Anerkennung. Dabei kam ihm zugute, dass er ein Vielfachtalent war. Dem versierten Bergsteiger gelang es, seine Routen und Besteigungen exakt zu vermessen und kartografisch wiederzugeben. Die Fähigkeit des Zeichnens, vom Vater erlernt und in der Militärausbildung vertieft, ließ ihn allerorten exakte Skizzen und Zeichnungen anfertigen. Die Vermittlung seiner Unternehmungen wäre blass geblieben, hätte er nicht eine Sprache von großer Ausdruckskraft und Humor gehabt, verbunden mit literarischer Qualität. Seine Beschreibungen waren in den wissenschaftlichen Abschnitten sachlich, fachlich ambitioniert und präzise beschreibend. Payer beherrschte die Kommunikation mit seinen Lesern. Bei ihm folgte jeder alpinen Saison umgehend die Beschreibung und Auswertung der Ergebnisse, selbstverständlich unter Vorlage der neu erstellten Karte.

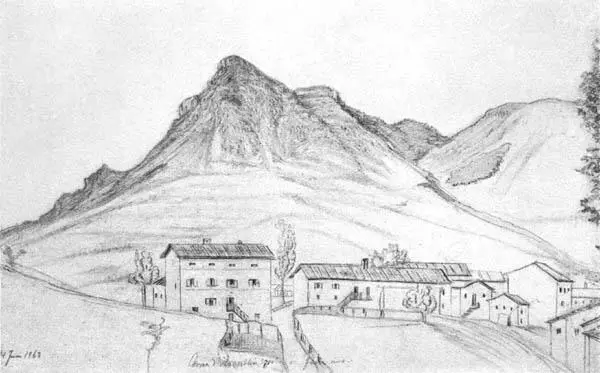

Die Monte Lissini nördlich von Verona. Bleistiftskizze Payers, 1863 (Unbekannt)

Corno d‘Acquilio, von Fosse (Sant‘Anna d’Alfaedo) aus gesehen, 1863 (Lehner 1920)

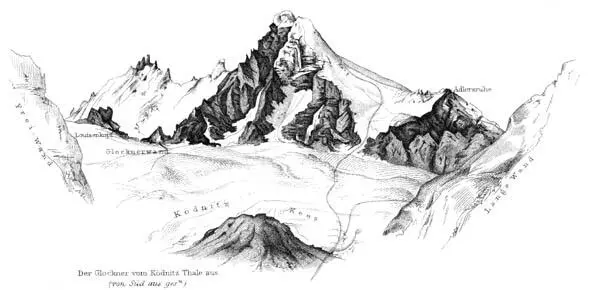

Einen Urlaub vom Heeresdienst im Jahre 1863 nutzte er, jetzt in Venedig stationiert, erstmals zu größeren alpinen Unternehmungen. Am 14. September 1863 bestieg Payer von Kals aus, in Begleitung der Führer Joseph Schnell nebst Hund und Peter Hutter, nach einer schwierigen Bergwanderung den Gipfel des Großglockners (3798 m). Er wählte eine außergewöhnliche Route, die mit einigen Schwierigkeiten verbunden war. Im selben Jahr bestieg er den Großvenediger (3662 m) und den Ahrnerkopf (3051 m). Die Laufbahn des Alpinisten Julius Payer hatte begonnen.

Nach erfolgter Großglocknerbesteigung wandte sich Payer durchaus unbescheiden an August Petermann (1822–1878), den führenden Geografen seiner Zeit. Petermann hatte 1855 eine eigene Zeitschrift, die „Mittheilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie“, kurz „Petermanns Geographische Mittheilungen“ (PGM), begründet. Sofort stieg die Publikation zur bedeutendsten geografischen Zeitschrift der Welt auf. Petermanns besondere Anliegen waren die Erforschung Afrikas und der Polargebiete. Es sprach für Payers publizistischen Ehrgeiz, seine Beschreibungen ausgerechnet an dieser Stelle gedruckt sehen zu wollen. Petermann nahm das Ansinnen an. Er konnte offenbar in den textlichen Schilderungen und den topografischen Leistungen des 22-jährigen Leutnants der Infanterie das Potential für eine künftige Bergsteigerlegende erkennen.

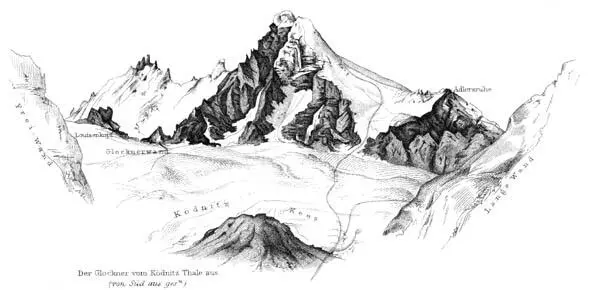

Großglockner mit Besteigungsroute (PGM 1864)

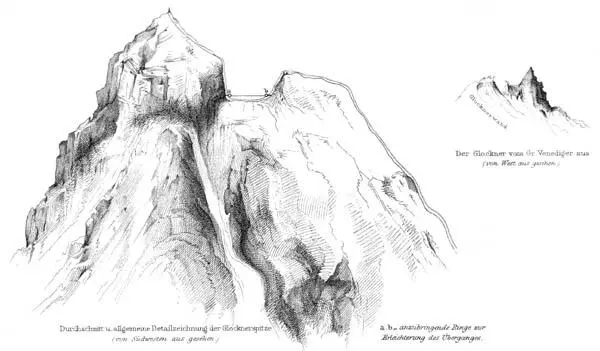

Detailzeichnung der Glocknerspitze (PGM 1864)

Читать дальше