Die Familie der Blandina Franziska John gehörte zur Spitze der Teplitzer Gesellschaft. Payers Mutter wurde am 27.11.1803 im väterlichen Haus „Goldenes Kreuz“ am Schlossplatz von Teplitz geboren. Im fortgeschrittenen Alter galt Blandina John als geistesgestört. Sie wurde ab 1874 von der Familie Faber in Jannegg gepflegt, starb 1882 an Altersschwäche und wurde auf dem Friedhof von Jannegg (heute: Jeníkov) begraben. Ihr Bruder Eduard John, Julius Payers Onkel, wurde 1851 Bürgermeister von Teplitz. Er erwarb sich Verdienste um die Gründung der Sparkasse, um die Errichtung einer Schule in Teplitz und um den Bau der Eisenbahnstrecke Teplitz – Aussig. 1905 wurde eine Straße der Stadt nach ihm benannt.

Zwei der drei Söhne von Franz und Blandina Payer, Julius und Hugo, zog es zum Militär, dem väterlichen Vorbild folgend. Der älteste hingegen, Richard Payer, war ein unsteter Geist. Er besuchte die technische Hochschule in Prag, hörte Vorträge über Boden- und Verwaltungskunde und wurde Leiter der Domäne Arnau am Riesengebirge. 1870 ging er nach Russland, um Güter an den Wäldern des Waldai zu verwalten. In der Folgezeit bereiste er St. Petersburg und Russisch-Polen, Ungarn, Slawonien, die Schweiz, Frankreich, Italien und Portugal. Die Bekanntschaft mit einem brasilianischen Politiker ermöglichte ihm am 1. Januar 1876 den Antritt einer Fahrt auf dem Dampfer „Amazonas“ von Lissabon nach Manaos. Dort erforschte Richard Payer von 1876 bis 1887 das weitere Becken des Amazonas. In den 1890er-Jahren lebte er zwischenzeitlich in Teplitz, Dammstraße 4 (heute: Na Hrázil), wo er als Kaufmann geführt wurde. Im Jahr 1904 unternahm er seine 16. Überfahrt von Amerika nach Europa und landete in Genua. Der unruhige Mann durchwanderte von 1905 bis 1910 die Zillertaler Alpen, die Steiermark und die Donaugegend, um sich dann in der Umgebung von Melk niederzulassen. Größeren Kontakt mit seinem Bruder Julius hatte er nicht mehr. Das letzte Lebenszeichen Richard Payers ist eine Kurznotiz im Neuen Wiener Tageblatt vom 9. September 1912. Er hatte eine Tochter namens Paula Payer, die 1915 als Sängerin in Bamberg wohnte.

Der jüngere Bruder Hugo Payer (1844–1864) wechselte 1859 von der Kadettenschule in Marburg an die Militärakademie in Wiener Neustadt, gerade als sein älterer Bruder Julius diese verließ (Krutský 1993, S. 56). 1863 wurde er Leutnant Zweiter Klasse im Militärregiment Nr. 26. Nur zwanzigjährig starb er am 10. Juni 1864 an Tuberkulose im Militärsspital in Josefstadt, tief betrauert von seinem Bruder Julius, der ihn als seinen talentierteren Bruder betrachtete.

SCHULISCH-MILITÄRISCHE LAUFBAHN

Die erste höhere Lehranstalt Julius Payers war die Unterrealschule Hainburg. Im elften Lebensjahr wurde Julius Payer 1853 als Zögling in das Kadetteninstitut Lobzow bei Krakau gegeben (Katalog 1993, S. 99). In Österreich gab es vier Kadetteninstitute mit je 200 Schülern, aufgeteilt in vier Jahrgänge. Es war ihr Zweck, den Zöglingen einerseits einen guten Stand der allgemeinen Bildung zu vermitteln, andererseits ihnen diejenigen theoretischen Kenntnisse beizubringen, die ein späterer Offizier für seinen Beruf benötigte. Die Aufnahme erfolgte im vollendeten 11. Lebensjahr. Bedingung war der vorherige Besuch von vier Jahren einer Normalschule. Beim Schulgeld wurden Söhne von Offizieren und Militärbeamten bevorzugt. Es betrug im Falle Payers 12 Gulden jährlich. Der Lehrplan der allgemein bildenden Fächer umfasste unter anderem Französisch, Geografie, Geschichte und Freihandzeichnen. Dienstsprache des Heeres war die deutsche Sprache, in der auch die theoretische Prüfung abgehalten wurde. Nach erfolgreichem Abschluss des vierten Jahrgangs wechselte der Schüler in der Regel an eine von drei Militärakademien: Wiener Neustadt (Theresianische Militärakademie), Mährisch Weißkirchen (Artillerie-Akademie) oder Klosterbruck (Genie-Akademie).

Als Absolvent der Kadettenschule in Lobzow bekam der 16-jährige Junge von seinem Klassenvorstand als Schulprämie ein Buch überreicht. Es war von Karl Brandes: „Sir John Franklin. Die Unternehmungen für seine Rettung und die nordwestliche Durchfahrt, Berlin 1854“. Dieses Geschenk sollte weitreichende Folgen haben. John Franklin – das ist mit großem Abstand der berühmteste Name, der mit den arktischen Expeditionen verbunden ist, nicht erst seit Sten Nadolnys „Die Entdeckung der Langsamkeit“. Das Verschwinden der Schiffe „Erebus“ und „Terror“ mit 128 Mann Besatzung bewegt bis heute die Gemüter (Bucher 2013, 83). Das Buch darüber, eines von Hunderten, die zu diesem Thema erschienen, entzündete in dem jungen Mann die Begeisterung für Schnee, Eis und Entdeckungen. Als Schulpreis an der Wiener Neustädter Militärakademie bekam Julius später eine weitere Expeditionsbeschreibung Franklins, welche die Fahrt von der Hudsonbay bis zur Mündung des Kupferminenflusses in den Jahren 1819–1822 schildert (Katalog 2012, S. 60). John Franklin und sein Schicksal gruben sich nachhaltig in die Vorstellungswelt des jungen Julius Payer ein.

Das Faszinosum Franklin lebt fort. Eine entscheidende Antwort auf die Frage nach dem Schicksal John Franklins und seiner Männer erhält unsere Gegenwart. Der kanadische Ministerpräsident Stephen Harper trat am 9. September 2014 mit einer Sensationsmeldung vor die Weltpresse. Seine Behörden betrieben seit 2008 die systematische Suche nach den beiden verschollenen Schiffen „HMS Erebus“ und „HMS Terror“. Zwei Tage zuvor identifizierte ein kanadisches U-Boot in der Victoria Strait eines dieser beiden Schiffe Franklins. Es handelt sich um die „Erebus“, ein Dreimastsegelschiff von 32 m Länge und 372 Tonnen Verdrängung. Das in geringer Tiefe liegende Wrack ist in einem vergleichsweise gutem Zustand. Taucher entdeckten am 6. November sogar die Schiffsglocke. Ein Jahrhunderträtsel, das Payer lebenslang beschäftigte, ist damit gelöst.

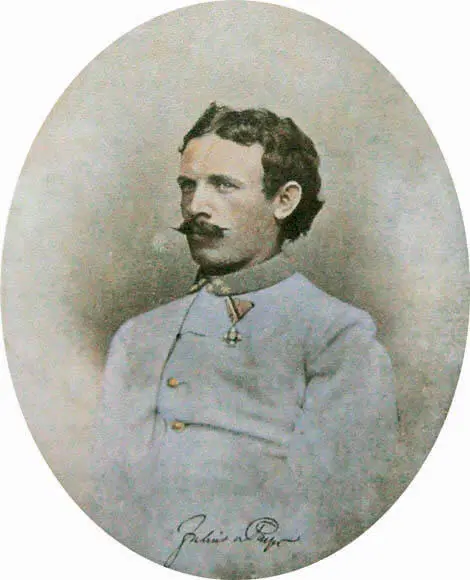

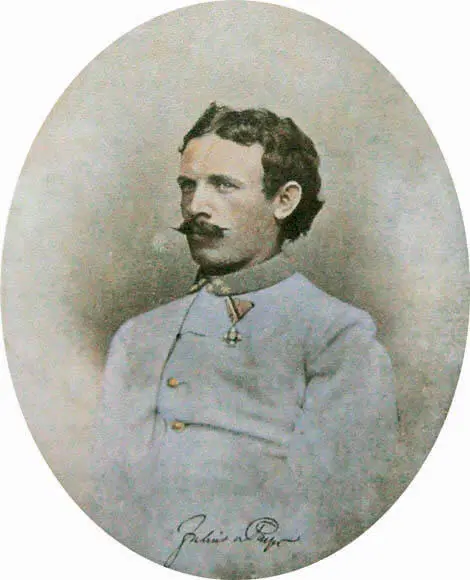

Julius Payer als Leutnant, 1866 (Frontispiz aus Luciano Viazzo, Caro Ortles, Julius Payer, Cremona 1997; Katalog 2012)

Von 1857 bis 1859 besuchte Julius Payer die berühmte Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt. Nach dreijähriger Ausbildungszeit wurde er im Jahr 1859 als Unterleutnant Zweiter Klasse zum 36. Böhmischen Infanterie-Regiment ausgemustert. Er war in der Bundesfestung Mainz stationiert, lernte aber nur wenige Monate Garnisonsleben kennen, bevor im April 1859 der Krieg zwischen Österreich und Piemont-Sardinien ausbrach. In der Doppelschlacht von Solferino und San Martino am 24.6.1859 kämpfte der 18-Jährige mit seinem Regiment derart tapfer, dass er das Verdienstkreuz mit Kriegsdekoration erhielt (Müller 1956, S. 2). Die Schlacht ging dennoch für Österreich verloren, da es die Lombardei mit Mailand an das neu gegründete Königreich Italien abtreten musste. Venetien bis zum Po mit Verona und der Grenzfestung Mantua blieben weiterhin Teil Österreichs. Mit einer Monatsgage von 36 Gulden wurde Julius Payer nach der Schlacht zum Leutnant befördert.

Payers Liebe zu den Bergen erwachte, wie er selbst schrieb, in Verona, wo er ab 1860 stationiert war. Vom Exerzierplatz aus sah er mit Sehnsucht auf den Monte Baldo. Es begeisterte ihn, wie die eisbedeckten Spitzen der Alpen aus der blühenden Landschaft ragten. In diesen Momenten entschloss er sich, seine gesamte freie Zeit, alle seine Kräfte und sein weniges Geld der Eroberung dieser unerforschten Schönheiten zu weihen. Er stellte dabei fest, dass die bestehenden Karten unzulänglich und mangelhaft waren. Daher setzte sich Payer, nun 21-jährig, das Ziel, die Erforschung und Kartierung unbekannter Alpenregionen durchzuführen. Die Mittel für die notwendige Ausrüstung ersparte er sich aus seiner geringen Gage. 1862 bestieg er seinen ersten Berg. Es folgte eine Versetzung nach Venedig. 1864 wurde er Kommandant eines Forts am Canale Lombardo bei Chioggia und zugleich zum Leutnant Erster Klasse befördert. Für den Sommer des Jahres hatte er 100 Gulden gespart und konnte jetzt mit seinen topografischen Aufzeichnungen beginnen. Diese führten ihn im September 1864 in das Adamello- und Presanellagebiet. Das folgende Jahr war er am Ortler im Gebiet von Sulden tätig.

Читать дальше