(Foto: Reimmichlmuseum, Hall)

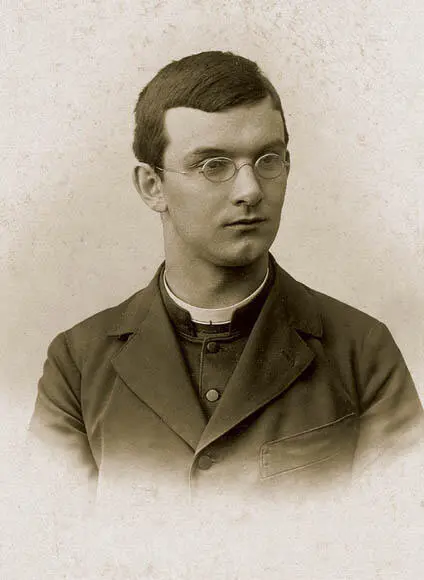

Mit Ernst- und Gewissenhaftigkeit bereitete sich Rieger auf die priesterlichen Weihen vor. Wegen seines höheren Alters – er begann seine Studien ja erst mit 13 Jahren – erhielt er Dispens und wurde noch vor Beendigung des Theologiestudiums am Peter-und-Pauls-Tag 1891 im Brixner Dom von Fürstbischof Simon Aichner in Anwesenheit seiner Eltern, Geschwister und einiger Verwandter zum Priester geweiht.

Am 8. Juli 1891 feierte der Neugeweihte in seiner Heimatkirche St. Veit in Defereggen seine Primiz. Es war ein großartiges Fest, von dem die Leute noch Jahrzehnte später redeten. Dass an nichts gespart werden musste und sich alle mitfreuen konnten, dafür sorgte ein stolzer Vater Rieger, der tief in seinen Geldbeutel griff.

Ehe der junge Priester nun in die Seelsorge entlassen wurde, musste er noch ein weiteres Jahr nach Brixen, um seine Studien abzuschließen.

1892 trat der 25-jährige Sebastian Rieger als Kooperator (= einem Pfarrer zugeordneter Geistlicher) der Dekanalpfarre Stilfes bei Sterzing seine erste Seelsorgsstelle an. Zu seinem Wirkungskreis gehörte auch die auf der anderen Talseite gelegene Marienwallfahrt Maria Trens. Dort war der junge Geistliche voll gefordert, denn Maria Trens war seinerzeit neben Absam der größte Wallfahrtsort Tirols. Er war das Ziel zahlreicher Kreuzgänge – benannt nach dem Kreuz, das einem Wallfahrtszug vorangetragen wurde. An diesen Bittprozessionen aus oft weit entfernten Gemeinden nahmen nicht selten hunderte Menschen teil. Manchmal war die Kirche so überfüllt, dass sich in der kälteren Jahreszeit an den Wänden dünne Wasserrinnsale bildeten. Stundenlang saß er nun im Beichtstuhl, denn der Pilgerstrom riss selten ab. Dazu kam, dass Maria Trens zu den beliebtesten Hochzeitskirchen des Landes zählte; die Paare kamen aus allen Teilen Tirols. Für viele war diese Reise nach Trens, vielleicht noch mit einem Abstecher nach Sterzing oder Brixen, gleichzeitig die Hochzeitsreise. Deshalb verwundert es nicht, dass in mehreren Reimmichl-Geschichten Brautpaare den Bund fürs Leben in Maria Trens schließen.

Im Beichtstuhl lernte nun Rieger erstmals die ganze Breite und Tiefe menschlichen Daseins kennen, die Nöte und Hoffnungen. Schnell sprach es sich herum, dass der Neue ein freundlicher und verständnisvoller Beichtvater war. Und er war gewissenhaft. Bevor er das erste Mal in den Beichtstuhl ging, fiel ihm plötzlich nicht mehr ein, wie das mit einer in gutem Glauben geschlossenen, aber ungültigen Ehe ist – in der Moraltheologie heißt der Fachausdruck dafür matrimonium putativum . So nahm er das entsprechende Moralbuch in den Beichtstuhl mit, um gegebenenfalls nachschauen zu können. Oft erzählte er später davon und fügte lachend hinzu: „Der Fall, über den ich mich damals so gesorgt habe, ist mir in den 60 Jahren meines priesterlichen Wirkens nie vorgekommen.“ Diese Episode zeigt aber einen Wesenszug Reimmichls: Er neigte zur Ängstlichkeit, wenn es um den Vollzug priesterlicher Handlungen ging. Da achtete er auf jede Kleinigkeit in der vorgeschriebenen Durchführung. Das galt vor allem für die Messfeier und beim Spenden von Sakramenten. Da konnte es schon vorkommen, dass er Teile einer heiligen Handlung wiederholte, um ja die Gültigkeit sicherzustellen.

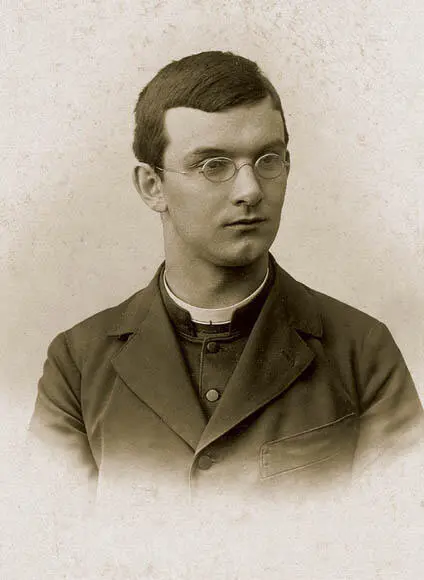

Sebastian Rieger im Alter von etwa 25 Jahren, als er in die Seelsorge eintrat.

(Foto: Reimmichlmuseum, Hall)

Es bedeutete viel für Reimmichl, der ein großer Marienverehrer war, dass er gerade in einem Marienwallfahrtsort sein priesterliches Wirken beginnen durfte und dass er hier die Marienbegeisterung des Tiroler Volkes erfahren konnte.

Aber sein Aufenthalt in Stilfes/Maria Trens dauerte nur vier Monate, dann erreichte ihn das bischöfliche Versetzungsschreiben nach Sexten, einem kleinen Ort zehn Kilometer südlich von Innichen im Pustertal, ein Ort, der gerade seinen ersten Aufschwung nahm, nachdem die Städter die Dolomiten als Bergsteiger- und Wanderparadies entdeckten. Rieger hatte das Glück, in Sexten und später in Dölsach, der dritten Station als Kooperator, Pfarrer als Vorgesetzte zu haben, in denen er ein Vorbild für sein eigenes priesterliches Wirken sah. Zeitlebens sprach er mit großer Achtung und tiefer Zuneigung von ihnen. In Sexten erlebte er eine Gläubigkeit und Religiosität unter dem Volk wie in den darauffolgenden Jahren vielleicht nie mehr. Wenn man ihm später öfters vorwarf, dass es den tiefen Glauben, den seine Gestalten in den Geschichten zeigten, im Volk nicht mehr gäbe, erwiderte er gewöhnlich: „Ihr habt das alte Tirol nicht mehr gekannt!“ Und dabei dachte er vor allem an seine Jahre in Sexten.

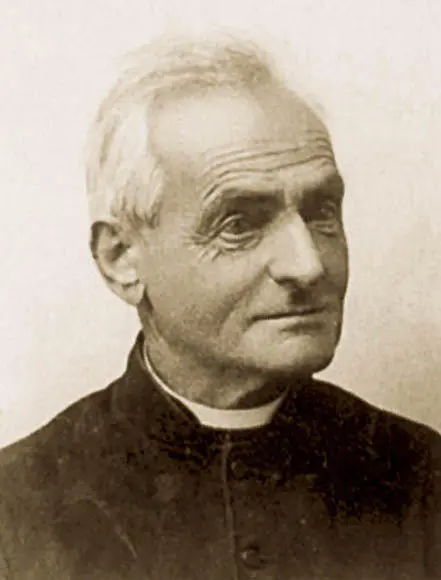

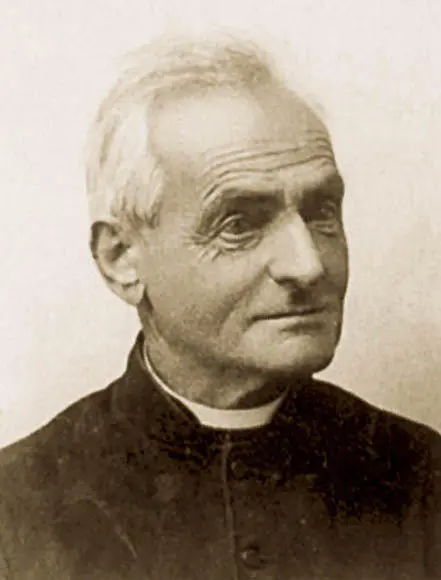

Josef Bachlechner (1835–1915), Pfarrer von Sexten, war dem jungen Kooperator Rieger ein verständnisvoller Vorgesetzter.

(Foto: Archiv)

Als der neue Kooperator dort im Herbst 1892 einzog, erwartete ihn sein 57-jähriger Pfarrherr Josef Bachlechner, der erst seit fünf Jahren in Sexten wirkte, aber bereits die Zuneigung der Bevölkerung durch seine Frömmigkeit, seinen seelsorglichen Eifer und seine tätige Teilnahme und Unterstützung des Dorflebens erworben hatte. So war er u. a. Mitbegründer der Feuerwehr. Die Gemeinde dankte später ihrem Pfarrer mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft.

Reimmichl fühlte sich durch die freundliche Aufnahme im Pfarrhaus und durch die Bevölkerung bald heimisch. Wegen seiner umgänglichen Art wurde er bald zu Festen und Familienfeiern eingeladen und feierte gerne mit.

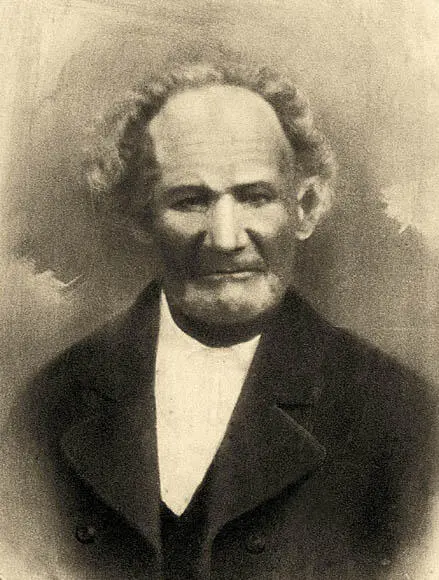

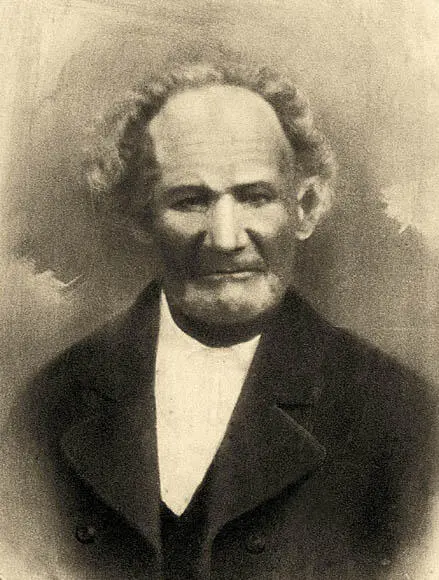

Michael Rogger (1821–1909), Schuster in Sexten. Seine „Reimereien“ lieferten dem jungen Kooperator Rieger Stoff für Geschichten im Volksboten, die er unter der Überschrift „Was der Michl erzählt“ veröffentlichte. Rogger nannte ihn daraufhin einen „Reimmichl“. Dieser Name ging dann bald auf den Autor über.

(Foto: Archiv)

Hier nun schlug Riegers eigentliche Geburtsstunde als Volksschriftsteller und hier erhielt er den Namen Reimmichl, der bald so populär war, dass er den bürgerlichen Namen Sebastian Rieger vollkommen verdrängte. Mitbrüder und Bekannte nannten ihn nur noch Michl; seine engsten Freunde nach wie vor Wastl.

1892 wurde von Männern um den Brixner Theologieprofessor Aemilian Schoepfer der „Tiroler Volksbote“ gegründet, nachdem sie bereits vier Jahre zuvor die „Brixner Chronik“ aus der Taufe gehoben hatten, die auf das städtische Publikum ausgerichtet war. Die neu gegründete Zeitung sollte für die Landbevölkerung sein. Dr. Schoepfer schrieb dazu: „Wir brauchen ein recht pupulär geschriebenes Blättchen, das nur alle zwei Wochen erscheint und darum so billig ist, dass es in jedes Haus Aufnahme finden kann, das so geschrieben ist, dass es von allen gerne gelesen wird, das einen solchen Inhalt hat, dass es überall recht viel Nutzen stiftet.“ Mit diesem Blättchen wollte Schoepfer einerseits den katholischen Glauben im Land festigen sowie Angriffe gegen ihn vor allem von liberaler und sozialdemokratischer Seite abwehren, andererseits die Sache der christlich-sozialen Partei unterstützen. Am 22. Dezember 1892 erschien unter der Leitung des Brixner Theologieprofessors Dr. Sigismund Waitz, dem späteren Erzbischof von Salzburg, die erste Ausgabe des „Tiroler Volksboten“.

Читать дальше