Ab dem 14. Lebensjahr durfte jetzt jeder die Religionszugehörigkeit frei wählen, man durfte auch „ohne religiöses Bekenntnis“ leben.

Dass die Wiener Zentralbürokratie auf Tiroler Forderungen und Wünsche nicht einging, führte zu einem jahrlangen Kulturkampf zwischen Konservativen und Liberalen innerhalb Tirols und zwischen Tirol und Wien, wobei die Konservativen auf die Unterstützung der Kirche zählen konnten. Die positiven Seiten des neuen Grundgesetzes wollte man in Tirol nicht sehen. Der Kampf war vergeblich, Wien blieb diesmal hart. Dem Land Tirol kosteten diese Auseinandersetzungen aber viel Kraft und Substanz.

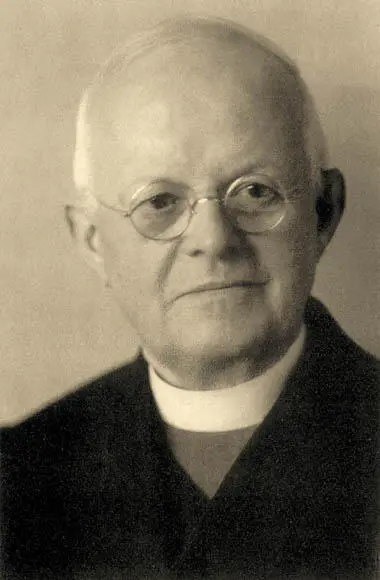

Als der 30-jährige Reimmichl 1897 als Redakteur der „Brixner Chronik“ und des „Tiroler Volksboten“ nach Brixen gerufen wurde, war diese Stadt am Eisack das kirchliche und – neben Innsbruck – auch intellektuelle Zentrum Tirols. An der dortigen theologischen Anstalt lehrte u. a. der anerkannte Theologieprofessor Aemilian Schoepfer (1858–1936), der außerdem als Abgeordneter der Konservativen Partei sehr aktiv war.

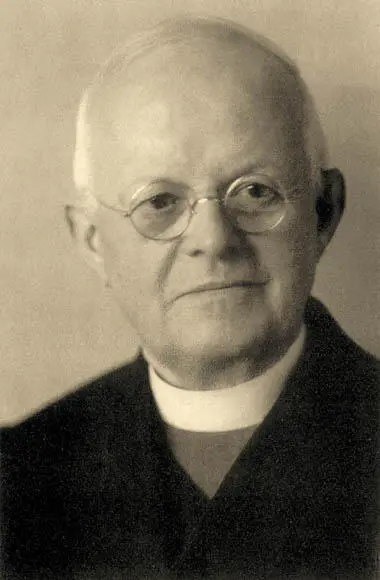

Schoepfer, 1858 geboren, erhielt 1880 die Priesterweihe, studierte anschließend am Frintaneum in Wien – eine Ausbildungsstätte für den höheren kirchlichen Dienst – und promovierte 1883 zum Doktor der Theologie. Auf eigenen Wunsch ging er zuerst in die Seelsorge, ehe er 1887 als Professor für Bibelwissenschaften und orientalische Sprachen ans Brixner Seminar berufen wurde.

Schoepfer war ein politischer Mensch. Während seiner Studienzeit in Wien lernte er die christlich-soziale Bewegung kennen. Ab nun war sein Interesse für die Sozialpolitik geweckt. Brixen war damals ein eher verschlafenes Nest. So gründete er mit Gleichgesinnten 1888 das „Katholisch-politische Kasino für Brixen und Umgebung“, einen Verein für politisch interessierte Konservative, der das politische Leben in Brixen in Schwung bringen sollte. Zeitungen waren damals die einzigen Medien – neben den Kirchenkanzeln –, die zur Verbreitung von Ideen zur Verfügung standen. Also hob Schoepfer mit seinen Freunden noch im gleichen Jahr die „Brixner Chronik“ aus der Taufe, für die er in der Folge viele Leitartikel selbst schrieb. Um die Finanzierung dieses Blattes langfristig sicherzustellen, wurde 1890 der „Katholisch-politische Pressverein“ samt angeschlossener Druckerei gegründet. Aus dieser Konstruktion ging 1907 die Verlagsanstalt Tyrolia hervor, die damals Betriebe nördlich und südlich des Brenners besaß. Auf politischen Druck musste die Tyrolia 1924 in einen Nordtiroler und Südtiroler Zweig getrennt werden. Der Südtiroler Zweig nannte sich Vogelweider, nachdem ihm der Name Tyrolia verboten wurde. Als auch dieser deutsche Name nicht mehr erwünscht war, kam es 1936 zur Umbenennung in Athesia.

Prälat Dr. Aemilian Schoepfer (1858–1936), Priester, Theologieprofessor, Gründer der Christlichsozialen Partei Tirols, Landtagsabgeordneter (ab 1896), Reichsratsabgeordneter (ab 1897), Gründer der beiden Zeitungen „Brixner Chronik“ und „Tiroler Volksbote“, Präsident der Verlagsanstalt Tyrolia (1907–1936).

(Foto: Archiv)

Da die „Brixner Chronik“ für das städtische Publikum konzipiert war, brachte Schoepfer vier Jahre später für die Landbevölkerung den „Tiroler Volksboten“ heraus. Beide Zeitungen wurden gegründet, um die katholischen Vorstellungen darzulegen und diese gegen die antiklerikalen Kräfte zu verteidigen.

Am 1. Dezember 1897 übersiedelte Rieger von Sand in Taufers, wo er zuletzt Kooperator gewesen war, nach Brixen ins Haus von Aemilian Schoepfer. Am 11. Dezember trat er seinen Dienst an und damit begann für ihn ein völlig neuer Lebensabschnitt, den er sich – wie er bald feststellen musste – so nicht vorgestellt hatte. Vor allem fehlte ihm der Umgang mit Menschen. Schoepfer war kaum daheim. Er war viel auf Reisen oder weilte oft wochenlang in Wien. Mit Arbeit überhäuft bis in die Nacht hinein, blieb Rieger kaum Zeit für soziale Kontakte. Außerdem fühlte er sich weniger zu den Städtern hingezogen als mehr zu den einfachen Leuten. Seine Zuneigung gehörte vor allem dem Bauernstand. Der „Volksbote“ als Blatt für die Bauern und die Landbevölkerung wuchs ihm schnell ans Herz, aber die „Brixner Chronik“ mit ihrem häufigeren Erscheinen für das städtische Publikum empfand er als große Belastung, die er gern abgeben wollte.

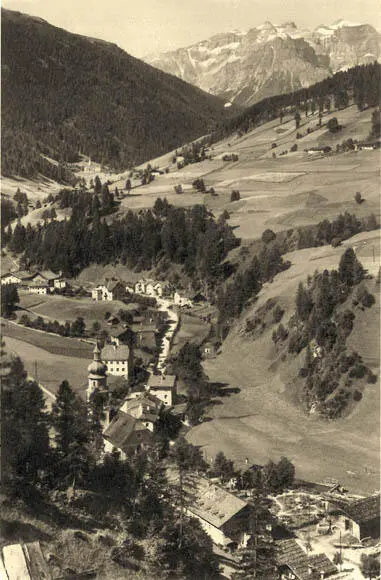

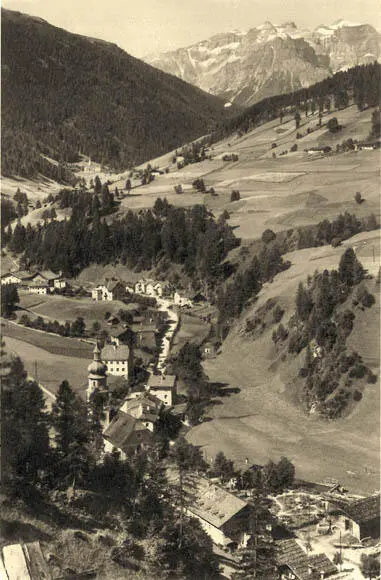

Blick auf das Straßendorf Gries am Brenner. Das Haus hinter dem Kirchturm ist das Widum (Pfarrhof), in dem Reimmichl von 1898 bis 1914 wohnte und arbeitete.

(Foto: Privatarchiv Georg Jäger)

Doch nicht genug damit, plagte ihn auch noch für Monate ein Lungenleiden, das er mit der Kneippmethode in der Kuranstalt Guggenberg in Brixen behandelte. Reimmichl beschreibt in einer seiner Kurzgeschichten, dass er erst endgültig Heilung erfuhr, als er sich mit seinem Freund, dem Maler Franz von Defregger, für eine Woche auf eine Alm zurückzog. Dabei entdeckten sie auf ihren Streifzügen eine Bergquelle mit eiskaltem Wasser, von der Reimmichl mehrmals täglich ausgiebig trank. Von da an, erzählte er später, habe er von einem Lungenleiden nie mehr etwas gespürt.

Man gab schließlich Reimmichls Drängen nach. Er legte die Redaktion der „Brixner Chronik“ zurück und übernahm die Expositur Gries am Brenner, zugehörig der Pfarre Vinaders (Expositur: Seelsorge ohne eigene Vermögensverwaltung). In dieser Kleingemeinde konnte er seelsorglich tätig sein, was ihm sehr wichtig war, gleichzeitig blieb ihm genügend Zeit, die Redaktion des „Volksboten“ weiterzuführen.

Als Reimmichl 1897 zum „Tiroler Volksboten“ stieß, standen die alten Streitthemen zwischen Konservativen und Liberalen nach wie vor auf der Tagesordnung. Im Wesentlichen ging es immer um die gleichen drei Themenkreise: die antiklerikalen Angriffe der Liberalen und Sozialdemokraten; die Wirtschaftspolitik und ihre Auswirkung auf die Bauern sowie der Kampf um die Vorherrschaft im katholischen Lager.

Der „Tiroler Volksbote“ unter Reimmichl sah seine zentrale Aufgabe darin, die katholische Glaubens- und Sittenlehre darzulegen und zu verteidigen und so die ländliche Bevölkerung gegen liberale und sozialdemokratische Lockrufe zu immunisieren. Reimmichl trug wesentlich dazu bei, dass dieses Ziel erreicht wurde und die Liberalen und Sozialdemokraten im Kampf um die Bauern unterlagen.

Die Welt hatte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die industrielle Revolution und den Ausbau der Verkehrsnetze stark verändert. Auch hier standen sich zwei Richtungen gegenüber. Die eher kosmopolitisch denkenden Liberalen traten für eine freie, grenzenlose Wirtschaft ein, die Konservativen wollten eine regulierte Wirtschaft zum Schutz der einheimischen Betriebe und Arbeitsplätze.

Der „Tiroler Volksbote“ wurde als Blatt für die Landbevölkerung gegründet, die damals größtenteils in der Land- und Forstwirtschaft und im Kleingewerbe tätig war. Auf diese Zielgruppe war auch der Inhalt abgestimmt. Gerade die Bauern und die kleinen Handwerker litten am meisten unter der freien Wirtschaft, da das Land plötzlich ohne das ausgleichende Element der Zollschranken von billiger ausländischer Ware überschwemmt wurde.

Der „Volksbote“ stand daher von Anfang an auf Seite der Bauern und Kleinbetriebe und trat für den Schutz der inländischen Wirtschaft gegen die ausländische Konkurrenz ein, wobei seine Angriffe den damals rasch wechselnden Regierungen, vor allem aber den Großindustriellen und Bankiers galten, die für eine freie Wirtschaft eintraten.

Читать дальше