Aber auch im katholischen Lager herrschten stürmische Zeiten. Innerhalb der katholisch-konservativen Partei hatte sich unter der Führung des bereits genannten Aemilian Schoepfer eine neue, sozial ausgerichtete Gruppierung gebildet. Sie nannte sich „Schärfere Tonart“ und geriet mit der Führung der Konservativen zusehends in Konflikt.

Die Tiroler Konservativen, die von Adeligen und Intellektuellen angeführt wurden und sich vorwiegend auf Großgrundbesitzer und Bauern stützten, betrachteten die drei Landesbischöfe als ihre Anführer – auch in politischen Fragen, obwohl die Bischöfe diese Rolle keinesfalls angestrebt haben. (Tirol war unter drei Diözesen aufgeteilt: das Unterinntal ab dem Ziller gehörte zu Salzburg, das südliche Tirol ab Klausen zu Trient, und der Rest zur Diözese Brixen, wobei der Brixner Fürstbischof in der Politik die größte Rolle spielte.) In ihrer Politik wollten die Konservativen – überspitzt gesagt –, dass alles im Lande so bleibt, wie es ist, obwohl sich in jenen Tagen ein unaufhaltsamer politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wandel vollzog.

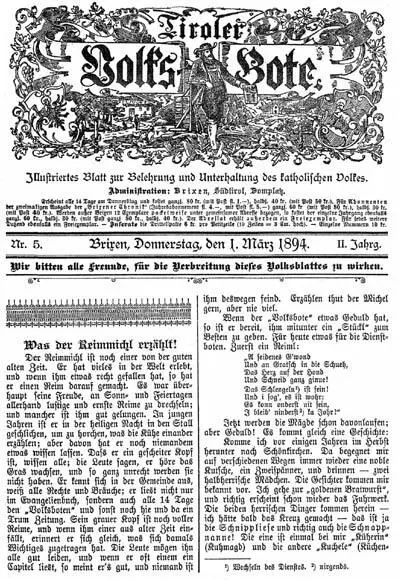

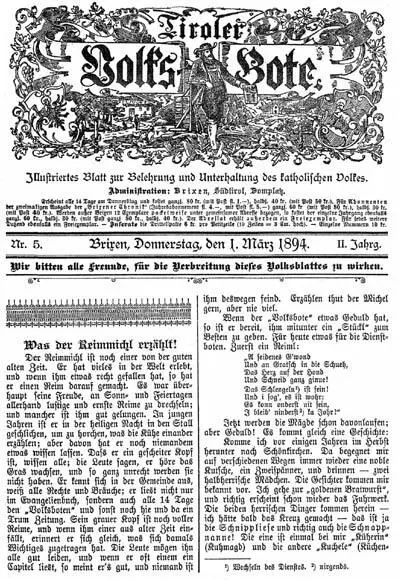

Zeitungskopf des „Tiroler Volksboten“ vom 1. März 1894

(Foto: Archiv)

Die Gruppe der „Schärferen Tonart“ stand zwar auch fest auf katholischem Boden, lehnte aber die bischöfliche Mitsprache in politischen Angelegenheiten ab. Den Bischöfen wurde nur Autorität in religiösen und sittlichen Dingen zugestanden. Außerdem war es für diese Gruppe von großer Bedeutung, die wirtschaftliche Situation der Arbeiter, kleinen Handwerker und Bauern zu verbessern, und zwar durch eine Neuorientierung des Wirtschaftssystems. Leitlinie war dabei die Sozialenzyklika Rerum Novarum von Papst Leo XIII., die 1891 gerade erschienen war.

Diese Spannungen führten letztlich 1898 unter Führung von Aemilian Schoepfer zur Abspaltung und Gründung einer zweiten katholischen Partei. Sie nannte sich „Christlichsoziale Partei“. Vorbild war die von Dr. Karl Lueger 1893 gegründete namensgleiche Partei in Wien. Zu deren Forderungen gehörte auch eine Reform des Kurienwahlrechts. So waren nach damaligem Wahlrecht nur Männer stimmberechtigt, die direkte Steuern in einer vorgegebenen Mindesthöhe zahlten. Außerdem wurden die einzelnen Stimmen je nach Stand und Vermögen unterschiedlich gewichtet. Dadurch waren weite Bevölkerungskreise von der Wahl ausgeschlossen. Erst als 1907 das (Männer-)Kurienwahlrecht in ein allgemeines Wahlrecht umgewandelt wurde, begann der Aufstieg der Christlich-Sozialen und der Sozialdemokraten zu Massenparteien; die Liberalen und Konservativen aber, die sich kaum für den „kleinen Mann“ interessiert hatten, verloren ihre Bedeutung.

Die Folge war nun ein erbitterter Kampf im katholischen Lager um die Vorherrschaft im Lande. 1904 gelang es den Christlichsozialen, die Mehrheit der Bauern, die bisher konservativ waren, auf ihre Seite zu ziehen. Unter wesentlicher Mitwirkung Reimmichls kam es zur Gründung des Tiroler Bauernbundes, der sich zu einer schlagkräftigen Interessensvertretung des Bauernstandes entwickelte. Reimmichl gilt als der geistige Vater des Bauernbundes. Als dann die Christlichsozialen die Landtagswahl 1907 für sich entschieden, war der Kampf vorbei, nicht aber der Streit, denn eine Versöhnung fand erst nach dem Ersten Weltkrieg statt.

Auch die einflussreiche Geistlichkeit war in dieser politischen Auseinandersetzung in zwei Lager geteilt: Die bischöfliche Kurie, die Dekane und Pfarrherren – also die Etablierten – standen vielfach auf Seite der Konservativen, die Professoren des Brixner Seminars, von dem die „Schärfere Tonart“ ausgegangen war, die Kooperatoren und Kapläne unterstützten mehrheitlich die Christlichsozialen. Reimmichl stand auf Seite der Christlichsozialen, deren Vorstellungen er bereits während der Jahre im Priesterseminar kennengelernt hatte.

Die Auseinandersetzungen zwischen Christlichsozialen und Konservativen führten dazu, dass es nach einiger Zeit nicht einmal mehr eine gemeinsame Gesprächsbasis gab. Erst eine Privatinitiative Reimmichls sollte wieder Bewegung in die Beziehungen bringen. Reimmichl hatte nie ein offizielles poltitisches Amt inne.

Reimmichl lud Nikolaus Recheis, Kaplan der „Irrenanstalt“ in Hall, zu einem Gespräch nach Gries am Brenner. Recheis war nicht nur Kaplan, er war auch Chefredakteur der „Tiroler Stimmen“, des Zentralorgans der Konservativen, und enger Vertrauter von Landeshauptmann Theodor Kathrein. Reimmichl wollte ausloten, auf welche Weise der Friede im Lande und zwischen den Parteien wiederhergestellt werden könnte.

Von dieser Einladung berichtete Recheis umgehend dem Landeshauptmann, wobei er festhält, dass Reimmichl „gewiss ein sehr einflussreicher und gewichtiger Mann im Lande und in seiner Partei“ ist.

Es gelang auch ein Entwurf für ein gemeinsames Programm, das eine Verschmelzung der beiden Parteien vorsah. Letztlich jedoch scheiterte dieser Versuch, da der Graben zwischen den beiden katholischen Parteien bereits zu tief war.

In dem erwähnten gemeinsamen Programmentwurf heißt es unter Punkt fünf: „Die Konservativen sind ebenfalls für einen berechtigten christlichen Antisemitismus.“ Damit stellt sich die Frage nach dem Antisemitismus des Reimmichls.

Recheis erläutert diesen Punkt in einem Brief an Landeshauptmann Kathrein: „Punkt 5 ist ein Zugeständnis und gewiss recht unklar abgefasst, und mit Recht wird man fragen: Was ist das: berechtigter christlicher Antisemitismus? Wir wollten damit aber nur sagen, dass wir keine Judenfreunde sind, die Auswüchse und den unheilvollen Einfluss des Judentums ebenso verabscheuen wie die Christlichsozialen. Wir mussten diesen Punkt aufnehmen, weil uns gesagt wurde, dass man von christlichsozialer Seite darauf großes Gewicht lege und im Judenpunkt wenigstens etwas zugestanden werden müsse.“ Daraus ist ersichtlich, dass dieser Passus auf ausdrücklichen Wunsch Reimmichls hineinkam, weil er den Christlichsozialen sehr wichtig war.

Aemilian Schoepfer lernte in Wien die dortigen Christlichsozialen kennen und bewunderte ihr Wirtschaftsprogramm und ihre Sozialpolitik. Allerdings war ein ausgeprägter Antisemitismus ein Wesensmerkmal dieser Partei, den Schoepfer und seine Anhänger mit übernahmen.

Juden wurden jahrhundertelang von vielen sogenannten ehrbaren Berufen gesetzlich ferngehalten und waren deshalb auf den Handel verwiesen. Da Christen lange in Geldgeschäften keine Zinsen verlangen durften, blieb den Juden auch das Geld- und Bankwesen. Daraus entstanden dann die Zerrbilder des Wucherers, gierigen Geldeintreibers und verschlagenen Händlers.

Erst 1867 erhielten die Juden Religionsfreiheit und volle Bürgerrechte. Da sie diesen Aufstieg den Ideen des Liberalismus verdankten, wandten sie sich der liberalen Partei zu und gerieten dadurch sofort in scharfe Opposition zu Konservativen und Christlichsozialen.

Der antisemitische Wiener Bürgermeister Lueger, ein tüchtiger Politiker, aber auch ein Populist reinsten Wassers, erklärte 1890 vor begeisterten Anhängern die Ursachen für den „christlichen Antisemitismus“:

„Erstens, die judenliberale Presse“: Tatsächlich wurden einige bedeutende Medien in Wien von Juden herausgegeben. Diese Zeitungen vertraten in ihrer Mehrheit liberales und kapitalistisches Gedankengut, propagierten also einen freien Markt ohne staatliche Einmischung – das Gegenteil von dem, was die Christlichsozialen vertraten, die den staatlichen Schutz der heimischen Landwirtschaft und des Kleingewerbes forderten.

„Zweitens, das erdrückende Großkapital in jüdischer Hand“: Zahlreiche Handelshäuser, Banken und Fabriken hatten jüdische Besitzer. Diese Bankiers, Fabriks- und Handelsherren besaßen natürlich entsprechenden gesellschaftlichen und politischen Einfluss gemäß der alten Erkenntnis „Wer das Geld hat, hat die Macht“. Damit waren sie für alle anderen eine unliebsame Konkurrenz.

Читать дальше