Mascha Kaléko betritt das Café mit schnellen Schritten. Sie weiß, wer Hannah Arendt ist, kennt sie flüchtig aus New York, aber die beiden Damen trennen Welten in ihrer jeweiligen Weltwahrnehmung, in Schreiben und Herkunft. So geht Mascha Kaléko nicht auf sie zu. Ein Café in Jerusalem, schrieb sie einem Freund in Amerika, sei ein leichter Euphemismus. Heimisch ist sie nie dort geworden, seit sie 1959, zusammen mit ihrem Mann, dem Komponisten chassidischer Musik Chemjo Vinaver, nach Rechavia zog, weil sie von dem milden Klima Linderung für sein Asthmaleiden erhoffte. In Wirklichkeit setzte beiden das Klima zu, vor allem der Chamsin, ein föhnartiger Wüstenwind, der – wie die arabische Bezeichnung lautet – Fünfzig, das heißt fünfzig Tage im Jahr, vor allem im Frühsommer und im Herbst, mit einem Gluthauch über die Stadt streicht. Mascha Kaléko wird in Jerusalem eine Fremde bleiben, wie ihr Berlin, ihre Heimatstadt, nach dem Krieg nicht wieder vertraut wird. Nur: Der Grunewald im Orient liegt noch weiter weg von New York, wo der geliebte einzige Sohn lebt. Jeden Tag wartet sie auf einen Brief von Steven, der höchst selten schreibt. Und Telefonanrufe über den Kontinent hinweg kosten ein Vermögen. So lebt Mascha Kaléko in Rechavia mit tausend Gedanken an New York und Erinnerungen an die Bleibtreustraße und das Karree um den Savignyplatz. Einer Freundin schreibt sie um diese Zeit aus Jerusalem: »Hörte am Radio ein Lied aus den Spätzwanzigern in Berlin, das war wie ein Blitz, der in mein schlummerndes Empfinden einbrach, auf einmal war mein Herz wieder wie damals, so jung, so rauschend, so liebend – Das war ich einst, dachte ich, fast erstaunt.«

Mascha Kaléko bemüht sich um eine Neuauflage ihrer einst so populären Bücher und neuer Titel im Rowohlt Verlag. In Berlin, Hamburg oder München findet sie Leser; in Israel kennt sie niemand. Im Café in der Ben-Jehuda-Straße geht sie zum Tisch von Scholem, Buber und Anna Maria Jokl. Der Berliner Tonfall des einen geht ihr zu Herzen, Martin Buber ist ihr vertraut, die beiden haben Briefe gewechselt. Anna Maria Jokl dürfte Kalékos Gedichte gekannt haben. Man wechselt einige Worte.

Der Abend schreitet voran, die verstreut sitzenden Gäste, die einander kennen, beschließen zusammenzurücken. Die Kellnerinnen stellen Tische und Stühle zusammen, Hannah Arendt sitzt zwischen Gershom – den sie nur Gerhard nennt, er sagt Hannah, beide bleiben beim Sie – und Martin Buber. Ihnen gegenüber Anna Maria Jokl und Mascha Kaléko. Werner Kraft gesellt sich zur Runde und setzt sich neben sie, auch wenn deren Gedichte ihm zu leichtfüßig, heutig, zu lebensnah daherkommen. Kraft beschäftigt sich mit Stefan George, Rudolf Borchardt, mit den Klassikern aus Weimar. Aber nun sitzen sie eben nebeneinander.

Um sie gruppieren sich, auf mehrere Tische verteilt, andere Abendgäste. Lea Goldberg hat das Café betreten. Sie unterrichtet vergleichende Literaturwissenschaft an der Hebräischen Universität. In Jerusalem ist es ein herausgehobenes Fach; denn die meisten Studenten haben neben Hebräisch eine andere Muttersprache, Polnisch, Russisch, Deutsch. Lea Goldbergs erste Sprache war Russisch, aber sie ist in den Weltsprachen zu Hause, übersetzt aus dem Russischen, Italienischen, schreibt und illustriert Kinderbücher, verfasst Gedichte, Essays. Sie setzt sich zu Jehuda Amichai, dem aus Würzburg stammenden Dichter, gerade 37 Jahre, der später zur poetischen Stimme des Landes werden wird. Gad Granach, der Sohn von Alexander Granach und temperamentvoller Chronist seiner Generation, der in den 1930er Jahren nach Palästina Eingewanderten, trinkt einen Kaffee. Und etwas abseits sitzt ein schüchterner Student allein an einem Tisch. Sein Kibbuz hat ihn in seine Heimatstadt zum Studium geschickt, ein Privileg, das nur selten besonders begabten Kibbuzniks zuteilwird. Als Amos Klausner ist er geboren. Als Amos Oz wird er vierzig Jahre später den bedeutendsten Roman über Jerusalem verfassen, »Eine Geschichte von Liebe und Finsternis«.

Der Zufall hat die Menschen im Café zusammengeführt, die auf ganz unterschiedlichen Wegen hierhergekommen sind, von weit her, für einige Zeit, für immer, aus Überzeugung, zionistisch gesinnt, aus Not.

Die Kuchenteller sind abgeräumt, man trinkt Kaffee oder Tee, die weltläufige Hannah Arendt hat einen Whisky bestellt, den es nicht gibt, man bringt ihr stattdessen israelischen Brandy der Marke Carmel, Sandwichs stehen auf dem Tisch, belegt mit den beiden Käsesorten, die damals in Israel erhältlich sind, dem gelben und dem weißen, es gibt Salat; Hummus und Techina, der Kichererbsenbrei und die Sesampaste stammen aus der arabischen Küche.

Die sechs Personen tauschen sich aus, sprechen über ihr Herkommen, ihr Ankommen und Leben in Rechavia, über Deutschland, die israelisch-arabischen Spannungen, die Politik des Landes, das ewige Thema, die geteilte Stadt. Scholem hört anfangs zu, spricht dann viel, »wat hier jeredt wird, red ick«, sagt man dem Berliner nach. Werner Kraft, mit dem ernsten Gespür für Literatur, berichtet von einer Lesung, wohl Anfang der vierziger Jahre, bei der das heute vergessene Gedicht »Allerseelen« von Hermann von Gilm zur Sprache kommt: »Ich erinnere mich aber, wie Else Lasker-Schüler am Schluss ihrer Ansprache vor einer Vorlesung in Jerusalem die erste Strophe gesprochen hat: ›Stell’ auf den Tisch die duftenden Reseden, / Die letzten roten Astern trag’ herbei / Und lass uns wieder von der Liebe reden / Wie einst im Mai‹ – und das ganze zerstörte Deutschland wurde in den Versen wach.« Wie nebenher wird hier die Bedeutung des Deutschen für Rechavia lebendig, eine zitierte Vergangenheit, weithin abgeschnitten von der Gegenwart des damals gesprochenen wie geschriebenen Deutsch.

Else Lasker-Schüler hat den Ort literarisch mitbegründet, erfunden; ihr imaginäres Jerusalem war das reale Rechavia, der Kraal. Mit Adon, also Herrn Scholem war sie so bekannt wie mit Adon Buber. »Eine große Dichterin. Wissen Sie, dass sie um die Ecke herumgeisterte?«, weiß Mascha Kaléko zu berichten. »Die Abendlandschaften sind wirklich – wenn sie sie schon vorher erahnte, ohne sie zu kennen – wie von der L[asker]-S[chüler] erfunden. In den ›Abendfarben Jerusalems‹, ich glaube, sie schrieb das, lange ehe sie sie (es sei denn aus Bibel und Malerei) kannte. Außerdem was ist schon ein Dichter wenn nicht ein Ahner, nicht Ahmer, sondern Ahner, mit n bitte.«

All diese Personen hätten einander an diesem Schabbatabend im Café begegnen können. Sie sind es nicht. Gershom Scholem etwa reist im Frühjahr 1961 für mehrere Monate nach London und versäumt Hannah Arendt in Jerusalem, er erfährt aus der Ferne vom Auftakt und dem Fortgang des Eichmann-Prozesses. Anna Maria Jokl war einige Jahre zuvor und wieder später da, ehe sie 1965 ganz nach Jerusalem zieht.

Sie waren zufällig abwesend und gehören doch notwendig zu einem Bild von Rechavia Anfang der sechziger Jahre.

Es ist spät geworden, die Kellnerinnen beginnen, die Stühle hochzustellen, das Café leert sich, die Gesellschaft verlässt das Atara. Man begleitet Buber zu seinem Taxi, der Fußweg zu seinem Haus wäre zu weit für ihn. Die übrigen fünf aber legen den Weg ins still schlafende Rechavia zu Fuß zurück. Zuerst gemeinsam, dann getrennt. Scholem biegt nach rechts in die Abarbanelstraße ein, Hannah Arendt verabschiedet sich auf der King-George-Straße und geht in ihr Hotel. In der Nummer 33 lebt Mascha Kaléko, »Um die Ecke wohnt Buber und sone Leute«, Werner Kraft, der Scholem noch ein Stück Weges begleitet hat, biegt in die Alfasistraße ein, wo er wohnt. Anna Maria Jokl hat ein Quartier nahe der Balfourstraße gefunden, wo sie später, gegenüber der Schockenbibliothek, direkt neben der Residenz des israelischen Ministerpräsidenten, viele Jahre leben wird.

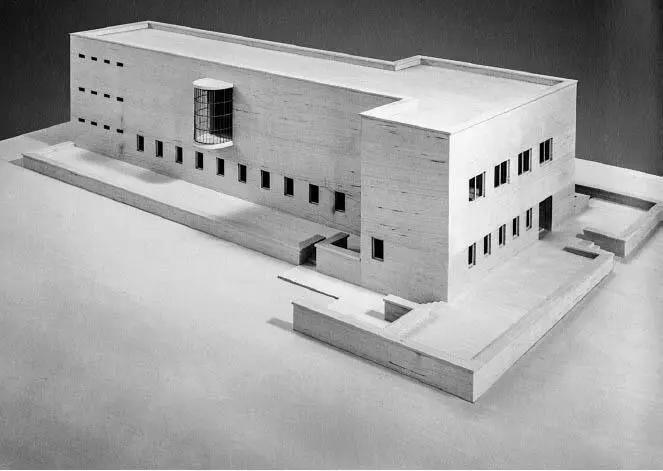

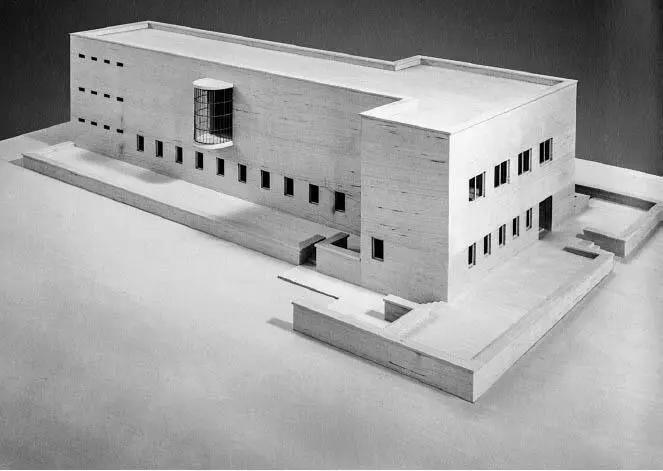

Die Schockenbibliothek als Modell.

Читать дальше