Entstanden war Rechavia auf dem Reißbrett eines Architekten aus Deutschland, dem von Richard Kauffmann, der 1920 eingewandert war, um Pläne der »Hachscharat ha-Jischuw« zu entwickeln, der Israel (zuvor: Palestine) Land Development Company, die für die zionistische Bewegung Wohnviertel und Siedlungen erschloss.

Die Geschichte eines Stadtviertels lässt sich geografisch, architektonisch, städtebaulich oder chronologisch schreiben. Entscheidend sind aber Biografien ihrer Bewohner, die eben die Geschichte dieses Viertels über Jahrzehnte geprägt haben, wie Rechavia selbst diese Lebensläufe bestimmte. Bei den einzelnen Biografien gibt es – wie könnte es anders sein – Überschneidungen, Gleichzeitigkeiten wie Verspätungen, vor allem aber auch ein verbindendes örtliches Koordinatennetz.

Rechavia ist seiner Anlage nach ein symmetrisch angeordnetes Stadtviertel mit gitterförmigen Straßen. Es lässt sich allerdings nicht mit dem Lineal genau eingrenzen, sondern erscheint wie mit unsicherer Kinderhand umrissen. »Es gab keine klar gezogenen Grenzen zwischen Talbieh, einem gemischten Viertel, Rechavia, das vollkommen jüdisch war, und dem überwiegend arabischen Katamon«, schreibt Walter Laqueur in seinem Stadtporträt.

So sind mehrere Benennungen für den Charakter des Viertels denkbar und nähern sich doch alle dem Stadtteil und seiner Geschichte asymptotisch. Rechavia würde wörtlich genommen in die Irre führen. Verkehrsplaner haben die von den Städteplanern angedachte Weite eng verbaut. Die zärtliche Charakterisierung vom »Grunewald im Orient« lässt die Gartenstadt hervortreten, David Kroyankers schöne Umschreibung von Rechavia als »preußischer Insel im Meer des Orients« trifft das Moment des Abgeschnittenen, trennt aber die Insel nicht ganz vom Festland des »deutschen« Jerusalem, der Welt der Templer und Siedler, von Kaiser Wilhelm II. in Jerusalem.

Else Lasker-Schülers »Traumstadt« meint eigentlich Theben, jene ferne Stadt, die auf der Erde nicht zu finden, allenfalls als Silhouette zu sehen ist. Das Erträumte trägt bei ihr aber immer die Signatur des Wirklichen. Jede Stadt ihres Lebens, ob Wuppertal, Berlin, Zürich oder Jerusalem, nimmt in ihrem Schreiben Partikel der anderen auf. »Meine Träume fallen in die Welt.« Die erträumte Stadt ist ein Aggregatzustand der wirklichen, wie die Literatur überhaupt – bei dieser Dichterin, bei Agnon, Amos Oz oder Jehuda Amichai – der Traumstadt in ihrem festen Grundriss, ihren schwebenden Träumen wie schrecklichen Albträumen ein genaues Gedächtnis bewahrt.

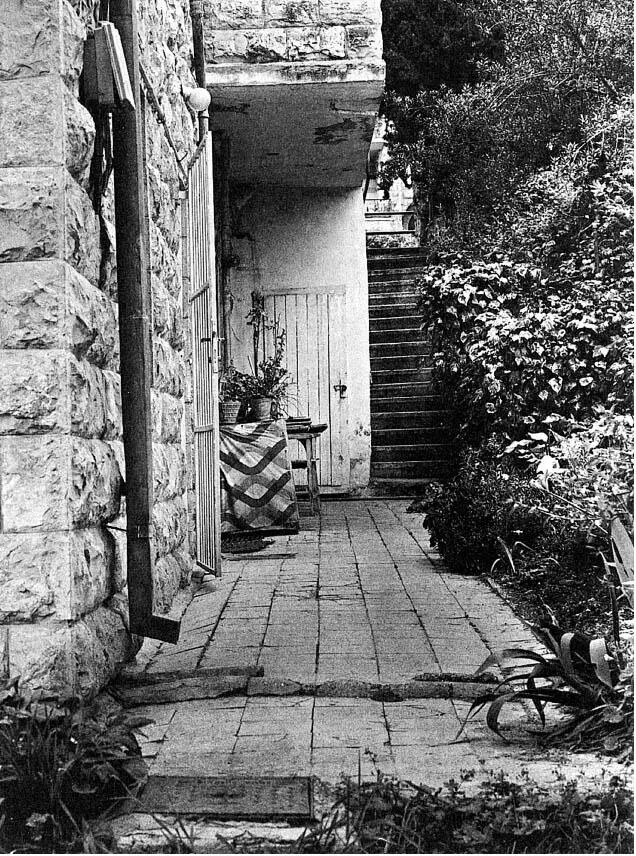

Wie kaum eine andere Wohnung verkörpert die von Werner Kraft (1896–1991) und seiner Frau Erna Kraft (1899–1995) in der Alfasistraße 31 im Bauhausstil und erst recht im Interieur ein typisches Zuhause in Rechavia.

»Schon war es Abend geworden, und das ganze Land veränderte sein Aussehen. Die Gassen hielten ihren Lärm zurück, die Straßen wurden teils weißer, teils grauer, und die der Erde nahen Lüfte wurden schwarzdunkel und die dem Himmel nahen rosafarben und die Lüfte dazwischen vorläufig noch unterscheidbar, ohne jeden Farbton. Die Bäume in der Maimonallee und die Männer und Frauen auf der Gasse hüllten sich in eine Art Geheimnis und wußten es selber nicht. Mehr als dies: die einen wie die anderen gaben zu verstehen: ihr wißt nicht, wer wir sind.«

S. J. AGNON, »Schira«

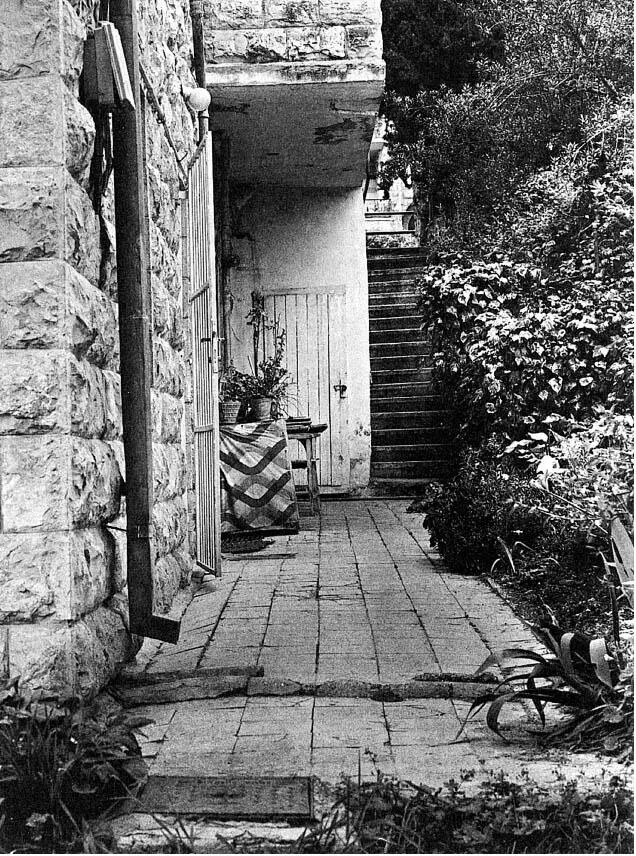

Rechavia an einem späten Sonnabendnachmittag Anfang der 1960er Jahre. Schabbatstille liegt über der Weide, der Weite Gottes. Am Schabbatnachmittag sind die stillen Straßen noch ruhiger. Erst am Abend, an Moza’e Schabbat, fließt das Leben zurück in die Adern der Stadt, und es wird auch in Rechavia lebhafter, lauter. Busse und Autos fahren, man hört Musik aus den Radios, Nachrichten, Kinos und Theater öffnen ihre Pforten, Konzerte beginnen abends gegen halb neun. Mit seinem Bauhausstil, dem unverkennbaren sandfarbenen Jerusalemer Stein, den kleinen Straßen, dem Klavierspiel, das häufiger zu hören ist, mit seinen Eukalyptusbäumen, Pinien, Palmen und Jacaranda, den akkurat geschnittenen Buchsbaumhecken nimmt sich Rechavia wie ein Vorort aus.

»Dahlemisch« erscheint es seinen Bewohnern aus Berlin, und doch ist Rechavia kein Vorort, sondern liegt nahe am Zentrum des westlichen Jerusalem, nicht weit von der Jaffa- und der Ben-Jehuda-Straße, dem Zionsplatz, dem Machane Jehuda, dem Jüdischen Markt. Bis zur Altstadt sind es nur wenige Kilometer; aber die ist Anfang der sechziger Jahre noch durch Zäune, Mauern und Stacheldraht abgetrennt. Jerusalems historische Altstadt gehört zu Jordanien. Eine Grenze trennt seit 1948 West- und Ostjerusalem. Immer wieder kommt es an dieser Grenze zu Schießereien. Am Rand von Rechavia kann man die Schüsse hören und Leuchtfeuer sehen.

Die deutschsprachige Zeitung »Jedioth Chadaschoth« hat ein Klavierkonzert »am Schabbatausgang um 8.30« angekündigt. Die Mozartsonaten spielt Daniel Barenboim. Man bietet »volkstümliche Ausflüge von Tel Aviv, Haifa und Jerusalem nach Ejlath« an, der neuen Stadt am Roten Meer, »zwei Tage – Mittwoch und Freitag« oder »Sodom ein Tag – Donnerstag«, und verspricht: »Volkstümliche Preise/Erklärungen in den üblichen Sprachen.« Das heißt gewiss auch auf Deutsch. In einer anderen Anzeige wendet man sich an »Restitutionsempfänger«: »Wir liefern Ihnen für Ihre 33 % aus Entschädigungsgeldern erstklassige weltbekannte Markenartikel, darunter Grundig Tongeräte … Zeiss Ikon Optische Geräte. Lassen Sie sich nicht irreführen. Achten Sie genau auf unsere Firmennamen.« Am 16. Februar 1961 wird die Menge »der diesjährigen Regensaison« mit 335,6 mm Regen beziffert. »In der Hauptstadt herrschte gestern in den frühen Morgenstunden recht erhebliche Kälte.« Und Anfang der 1960er Jahre dirigiert der über achtzigjährige Robert Stolz mit dem Israel Philharmonic Orchestra nicht weit von unserem Stadtteil entfernt, im Binjanej ha’uma, dem groß angelegten Volkshaus, »Eine Nacht in Wien«.

Gershom Scholem verlässt an diesem Schabbatabend seine Wohnung in der Abarbanelstraße und geht bis zur Ecke King George, um dort links abzubiegen. Er ist in Gedanken versunken, kein Caféhausgänger, seinem preußischen Temperament widerstreben Cafés mit allem, was dazugehört, ausgedehnte Zeitungslektüre, stundenlanges Verweilen, zufällige Tischgespräche, vertane Zeit. Heute macht er eine Ausnahme und kommt Martin Buber entgegen, der aus Österreich-Ungarn stammt und Jahre seines Lebens und Lernens in Wien verbracht hat. Gemeinhin empfängt der alte Herr, dreiundachtzig Jahre, bei sich zu Hause. Aber ebendieses Haus in Talbi’e, dem Nachbarviertel von Rechavia, wäre kein guter Ort für die Verabredung an diesem Sonnabend. Dort, in jenem Haus, überreichten wenige Wochen zuvor Freunde und Weggefährten, Professoren, Verleger Martin Buber den letzten Band seiner Bibelübersetzung, die er fast vierzig Jahre zuvor zusammen mit Franz Rosenzweig begonnen hatte.

»Lieber Herr Buber«, so hatte Gershom Scholem gesprochen, »wenn wir uns heute in Ihrem Hause zusammengefunden haben, um den denkwürdigen Tag des Abschlusses Ihrer Bibelübersetzung ins Deutsche zu feiern, ein bißchen nach der Art eines alten jüdischen ›Ssijum‹ beim Abschluß des Studiums, so ist das für uns eine bedeutsame Gelegenheit, auf dies, Ihr Werk, seine Absicht und seine Leistung zurückzublicken.« Und gerade diese Ansprache, die eine Lobrede hätte sein sollen, hatte einen Dissens zwischen Gershom Scholem und Martin Buber hervortreten lassen, der nicht neu war, hier aber mit Macht aufbrach. Der Streit betraf alles, die überlieferte jüdische Tradition, die Art und Weise, sie zu lesen, die Schlüsse, die beide daraus zogen. Auf den ersten Blick eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gelehrten unter sich. Aber das war sie nicht. Im Kern betraf sie das Verhältnis von Deutschen und Juden, die historische Bürde, den Umgang damit, eine mögliche Annäherung der beiden Völker, das Verhältnis zweier Staaten, Deutschland und Israel. Es ist kein Zufall, sondern bezeugt einen ganzen historischen Zusammenhang, dass sich diese Kontroverse an der Bibelübersetzung entzündete. Und dass sie Anfang der sechziger Jahre einen Ort in der Welt hat: Rechavia.

Читать дальше