Damit sind die Hauptgesichtspunkte des Horoskopierens genannt. Es gibt noch weitere wie etwa die Dekane, die die Sternbilder weiter unterteilen, insgesamt 36, also pro Sternbild drei. Bei Nechepso-Petosiris sind diese Dekane besonders furchterregende Gestalten, die den Menschen schaden. Sie tauchen in der Tradition hin und wieder (zum Beispiel in der Renaissance), aber nicht durchgängig auf. Die genannten Hauptpunkte haben sich dagegen in der Tradition verfestigt, auch wenn es unterschiedliche Deutungen gibt.

Wer sich für die Anfänge der Astrologie interessiert, wird an die klassische griechische Antike denken. Aber dort stößt man nicht auf Astrologie. Sokrates, Platon, Aristoteles – komplette Fehlanzeige. Es gab zwar eine rege »Naturphilosophie«, aber die bezog sich auf Erklärungen für das rätselhafte Werden und Vergehen bei einer Stabilität des Ganzen. Gibt es zum Beispiel einen »Urstoff« und wenn ja: vielleicht das Wasser oder doch eher das Feuer? Der Rest war Rechnen. Von Thales in Milet wird die schöne Anekdote berichtet, dass er beim Blick in den Himmel in eine Grube stürzte und von einer schlichten Magd dafür verlacht wurde. Was suchte Thales da oben? Auf jeden Fall Ordnung, zum Beispiel, um eine Sonnenfinsternis voraussagen zu können, wie man es ihm zuschrieb. Im antiken Griechenland betrieb man, wenn überhaupt, Astronomie, nicht Astrologie.

Aber das Interesse änderte sich und die Welt wuchs zusammen. Als die Römer in endlosen Kriegen ihr Riesenreich errichtet hatten, bildete der Hellenismus die gemeinsame Kultur, in die auch »östliche« Lehren einflossen. Damit traf Astronomie auf Astrologie, wobei es durchaus zur Abwehr kam – in Rom wurden 139 v. Chr. die Astrologie treibenden »Chaldäer«, womit die Babylonier gemeint waren, ausgewiesen. Weil in Rom jedoch immer schon die Zukunft an Zeichen abgelesen wurde, bei der Leberschau wie im Hinblick auf die Deutung des Vogelflugs, wurde irgendwann auch die Zeichenwelt des Ostens attraktiv und begierig aufgenommen. Plinius der Ältere berichtet in der frühen Kaiserzeit, also im 1. Jahrhundert n. Chr., von einer entsprechenden Mode, die er scharf ablehnte. Schon Cicero, der erfolglose Verteidiger der alten Republik gegen Caesar, schrieb ein kleines Buch Über die Wahrsagung im Allgemeinen, bei der auch die astrologische Form im Besonderen eine Rolle spielt – und verurteilt sie.

Cicero argumentiert dabei als Intellektueller, der sich für den Staat verantwortlich sieht, und stellt die Frage, ob die Wahrsagerei eigentlich rational sei oder ob das Weltreich Rom allmählich dem »Aberglauben alter Weiber« verfalle.

Für die Wahrsagerei spricht: Es gibt erstens zahlreiche Fälle von Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Es liegt zweitens nahe, dass sich die Götter um die Welt, die sie geschaffen haben, auch kümmern und die Menschen mit »Zeichen« versorgen. Weiter: In der Medizin urteilt man ebenfalls aufgrund von »Zeichen« wie etwa dem geröteten Gesicht bei Fieber. Auch jeder Seefahrer schaut nach dem Himmel, um in den Wolken ein sich ankündigendes Gewitter auszumachen.

Gegen die Wahrsagerei spricht: Zeichen am Körper entwickeln sich nicht per Zufall, und auch das Aufkommen eines Sturms folgt »natürlichen« Gründen. Wahrsagung aber stützt sich immer auf »zufällige« Zeichen, die sich in der Regel bloßer Analogie verdanken. Witzig fragt Cicero, ob man sich Sorgen um den Staat machen müsse, wenn Mäuse in der Bibliothek ein Exemplar von Platons Staat angeknabbert hätten. Genauso zufällig aber erscheint ihm die Geburt von Menschen unter Sternbildern und Planeten. Und überhaupt: Wieso sollen unendlich weit entfernte Himmelskörper ein Leben prägen können? Wieso sollen die gleichzeitig Geborenen ein gleiches Geschick haben, wo doch an jedem Ort der Erde die Sterne samt ihren Aspekten anders erscheinen? Das Ganze endet im Stoßseufzer: »Welch unglaublicher Wahnsinn!«

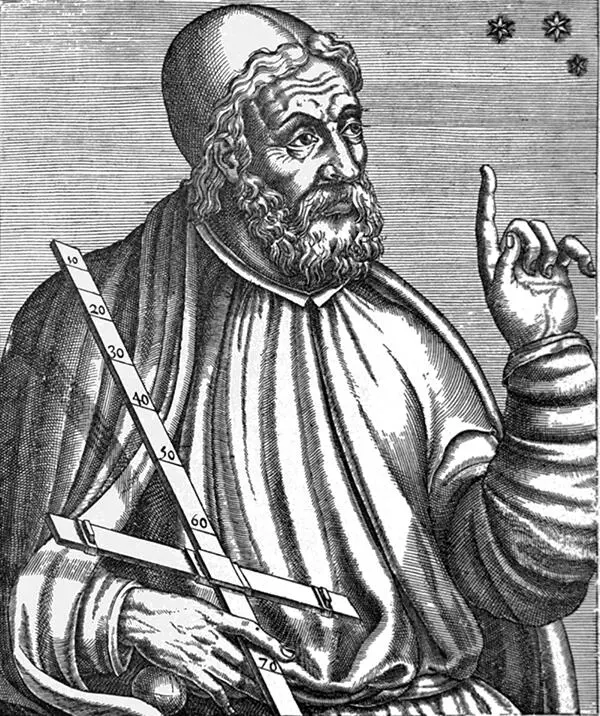

Diese und weitere Kritik wie etwa die sehr einschlägige von Aulus Gellius in den Attischen Nächten im 2. Jahrhundert n. Chr. hätte es jedoch nicht gegeben, wenn die Astrologie nicht überall verbreitet gewesen wäre. Erste Bücher fassten die Lehren zusammen, zum Beispiel die Astronomica von Marcus Manilius zur Zeit von Kaiser Augustus. Längst hatten die philosophischen Schulen das Thema aufgegriffen. In der auf Platon zurückgehenden Akademie (der Cicero angehörte) war man skeptisch eingestellt, in der konkurrierenden Stoa dagegen feierte man die Ordnung im Kosmos als Grund einer Lehre von der Sympathie auch unter den Menschen – mit begeistertem Zuspruch zur Astrologie, deren Lehre geradezu als Beweis dafür galt, dass es Götter gibt. Es bedurfte lediglich einer Persönlichkeit, die die Astrologie nicht nur mit ihren Verfahren darstellte, sondern diese Verfahren überzeugend begründete. Diese Persönlichkeit kam mit Claudius Ptolemäus, der im 2. Jahrhundert n. Chr. in Alexandria, immer noch einem Epizentrum des Hellenismus, lehrte.

Claudius Ptolemäus. Neuzeitliches Idealporträt

Eine philosophische Begründung der Astrologie

Man kennt Ptolemäus heute in erster Linie als den Begründer des »ptolemäischen« Weltbildes: der Lehre von der Mittelpunktstellung der Erde im Kosmos. Und man weiß natürlich, dass diese Lehre falsch war – wusste es in Einzelfällen auch schon damals. Ptolemäus’ Zeitgenosse Aristarch nämlich hatte eindrucksvoll begründet, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Zentrum steht – und handelte sich damit eine Anklage wegen Gottlosigkeit ein. Damit war das Problem für mehr als 1000 Jahre erledigt, bis zu Kopernikus und dessen Begründung des bis heute gültigen »kopernikanischen« Weltbildes, das bekanntlich ebenfalls die Autoritäten alarmierte: in diesem Fall die Kirche, die Probleme mit der Bibel sah.

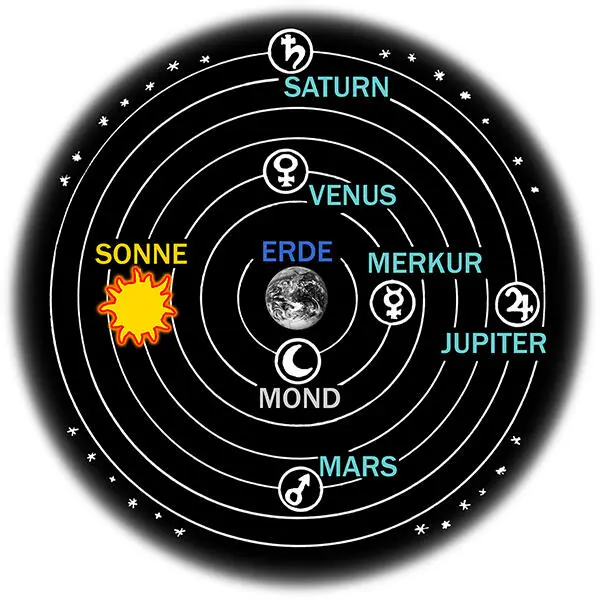

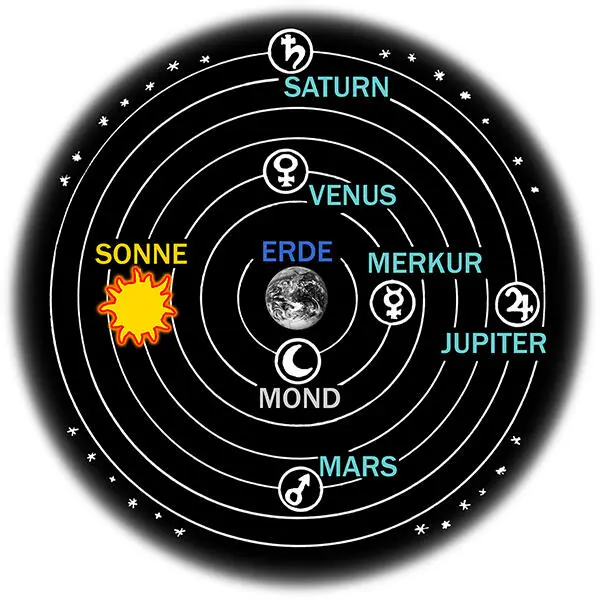

Aber zurück zu Ptolemäus. Dieser Gelehrte war in erster Linie Mathematiker, hatte seine astronomische Theorie entsprechend auf Mathematik gebaut: in seinem Werk Almagest . Es fußt auf der Kugelgestalt der Erde (im Gegensatz zur älteren Scheibentheorie) in einem kugelförmigen Kosmos, wie es schon Aristoteles beschrieben hatte. Danach bewegten sich die Sterne gewissermaßen auf konzentrischen kristallinen Schalen, waren an sie »angeheftet«. Um die Erde waren dies zunächst die »inneren Planeten« Mond, Merkur und Venus, es folgte die Sonne in der Mitte, danach die »äußeren Planeten« Mars, Jupiter, Saturn. Ganz außen gab es eine letzte Schale mit den Sternen, die sich in Sternbildern zusammenfassen ließen.

Das ptolemäische System mit der Erde im Zentrum

Das eigentliche Problem bei diesem Modell stellten die Planeten dar. Sie umrunden die Erde aufgrund ihrer unterschiedlichen Entfernung in unterschiedlicher Zeit. Der Mond benötigt ungefähr 28 Tage, die Sonne ein Jahr, Saturn als der letzte Planet ca. 29 Jahre. Aber das war nicht das einzige Problem. Die inneren Planeten umkreisen die Erde so, dass sie Tag für Tag regelmäßig weiterrücken – wer an einem Abend zum Mond aufschaut, findet ihn am nächsten Abend ein Stück weiter, bis er nach den 28 Tagen wieder dieselbe Stelle einnimmt. Die äußeren Planeten rücken ebenfalls weiter, kehren aber plötzlich wieder zurück, um dann die alte Bewegung weiterzuführen (natürlich nur scheinbar, weil wir sie von einer Erde aus beobachten, die sich selbst mitdreht). Aristoteles hatte dafür die Theorie, dass diese Planeten nicht an einer einzigen Sphäre angeheftet sind, sondern von einer schnelleren zu einer langsameren »springen«. Das wurde sehr kompliziert, führte zu einem Rechnen mit 55 Sphären. Ptolemäus fand eine mathematisch befriedigendere Lösung, indem er von einer Art Schleifenbewegung ausging: Die Planeten führen auf ihrer (leicht »deferenten«, also gegenüber dem Mittelpunkt leicht verschobenen) Bahn kleine Kreise aus, die sich um eigene Mittelpunkte drehen, genannt »Epizyklen«, woraus sich die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung erklärt. Tatsächlich ließ sich damit sehr gut rechnen.

Читать дальше