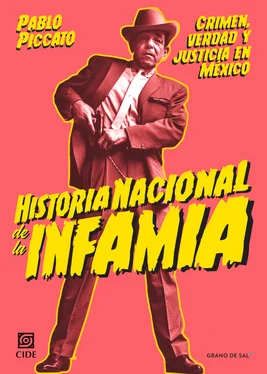

Otros países ofrecen ejemplos de las maneras en que las historias policiales y los estereotipos han generado debates de gran relevancia política. Abundan las pruebas acerca del papel del crimen como el foco de las relaciones críticas entre la sociedad civil y el Estado. En palabras de Josefina Ludmer, el crimen es un “instrumento crítico”. El criminal, apuntaba Karl Marx, es un productor de normas, conocimientos y relaciones. 15En el caso de México, como veremos, el crimen fue un tema central para el surgimiento de públicos críticos —que no sólo consumían información, sino también se definían a sí mismos activamente mediante la expresión de sus opiniones—. La debilidad de la policía y el sistema judicial mexicanos llevó a la sociedad civil a desempeñar un papel significativo en la prevención del crimen, especialmente si se compara con lo que sucedía en países donde esas instituciones tenían mayor fuerza y legitimidad. En México hasta los casos más pequeños se politizaban: Concepción Dueñas, una ciudadana común y corriente, le informó al presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1954 que el asesino de su hija estaba suelto porque “las autoridades no me hacen caso para investigar como se debe”. Quería justicia, mientras que los investigadores se habían quedado satisfechos con la idea de que se había tratado de un suicidio. 16Ese tipo de demanda de justicia insatisfecha es un tema recurrente en este libro, siempre en tensión con la “empresa inmortal” de recordar las historias criminales que parecían definir la identidad nacional mexicana. Como Dueñas, la mayoría de los mexicanos que se mencionan en las siguientes páginas no disfrutaban vivir en un lugar violento y objetaban enérgicamente la impunidad. La aspiración de descubrir la verdad, y conectar la verdad con el castigo, puso al crimen en el centro de la esfera pública. 17

No se trató, sin embargo, de una historia de unanimidad. La falta de consideración por el debido proceso y la aceptación general de la violencia fueron los paradójicos resultados de la intervención cívica que la debilidad de la justicia estatal había hecho necesaria. La nota roja y las novelas policiales produjeron narraciones que resultaban más convincentes porque involucraban múltiples voces que cuestionaban al Estado, no porque remedaran su retórica. Las opiniones expresadas en esos debates apelaban a la violencia sin socavar su autoridad racional. Esta versión de la justicia en la esfera pública podía ser brutal, no a pesar sino precisamente a causa de su cacofónica combinación de sentimientos, deducciones, intuiciones y pruebas aleatorias, y al menos se jactaba de tener un fuerte vínculo con la verdad. Empoderaba a algunos individuos a tomar la justicia en sus propias manos y, de ese modo, legitimaba los prejuicios colectivos.

La infamia afectaba a mujeres y hombres pero no por igual. Desde los sospechosos y las víctimas en los juicios por jurado hasta los escritores y los personajes de las novelas policiales, la desigualdad de género en términos de acceso a la seguridad y a la justicia define la historia contenida en este libro. Estas diferencias podían ser simbólicas o materiales. Las mujeres eran con mayor frecuencia víctimas que autoras de la violencia, y se esperaba que las víctimas de ambos sexos fueran pasivas y vulnerables con respecto a su dignidad y sus cuerpos. Al mismo tiempo, los hombres tenían prácticamente el monopolio del uso legítimo, si no legal, de la violencia. También excluían a las mujeres de los papeles legales clave que detentaban policías, abogados, jueces y miembros del jurado. Sin embargo, el crimen sacudía las normas sociales, pues abría espacios para que las mujeres desafiaran las expectativas, aunque fuera a menudo a costa de su honor. Así, el de reportero policial era un trabajo masculino, pero las mujeres también consumían y producían historias: entre los lectores se contaban mujeres y con frecuencia los casos famosos se enfocaban en las mujeres como víctimas o criminales. El alfabetismo criminal le ayudó a la población a descifrar un tiempo de grandes cambios en los roles de género en México, cuando la urbanización, la educación y la democracia estaban volviendo a las mujeres más prominentes en el trabajo y los espacios públicos, permitiéndoles adquirir gradualmente derechos políticos (el derecho al voto lo obtuvieron apenas a inicios de los años cincuenta). Sin embargo, los procesos estudiados en este libro no pueden resumirse como una transformación progresiva en términos de igualdad de género. Si acaso, las historias sobre violencia y castigo confirman que las mujeres tenían un lugar subordinado en la vida social, por seductoras que fueran las historias en las que cuestionaban las expectativas.

Algo similar puede decirse acerca de las diferencias de clase, que pasaron por un cambio decisivo a mediados del siglo XX, haciéndose eco de los cambios en las normas de género. Los conflictos creados por el crimen y los esfuerzos por restablecer el orden mediante las investigaciones y la administración de la justicia reunieron a gente de distintas clases sociales en una proximidad a veces incómoda. El acceso al dinero y a las conexiones protegía a la mayoría de los sospechosos de las clases media y alta y los mantenía al margen de la pesadilla de las cárceles y las estaciones de policía, aunque no a todos. Eran menos aún los que escapaban de la mirada entrometida de reporteros y fotógrafos policiales. Las historias de crímenes le ofrecían a los lectores una fascinante ventana a los espacios privados de la clase alta y a los prestigiosos lugares en los que la modernidad parecía reinar, como los clubes nocturnos más sofisticados, los restaurantes e incluso las oficinas de gobierno. La ilegalidad y la violencia obligaron a intimar a gente que en circunstancias normales habría permanecido tranquilamente aislada en sus propios espacios sociales, por una noción de honor profundamente arraigada. Los hombres educados monopolizaban la administración de la justicia, pero la búsqueda de la verdad dio lugar a debates en la esfera pública en los que los participantes no podían separarse fácilmente con base en su posición social.

Este libro abarca dos tendencias simultáneas. En primer lugar, la violencia y la impunidad se normalizaron bajo el supuesto de que siempre habría víctimas y sospechosos, y de que sus derechos no siempre serían respetados. En otras palabras, las divisiones de género y de clase expresadas en los crímenes eran la base que sustentaba las actitudes autoritarias que toleraban la desigualdad y la aplicación selectiva de la ley en contra de un grupo de la sociedad que no tenía ni voz ni voto. En segundo lugar, los debates públicos sobre el crimen y la justicia, aun sin resolverse, expresaban un deseo común de averiguar lo que había pasado y restablecer cierto balance en las vidas perturbadas por la violencia. Este deseo a menudo entraba en tensión con la idea de que había una coherencia entre las diferencias expresadas por el crimen y las jerarquías sociales de clase y género. Restablecer aquel balance no significaba necesariamente restaurar esas jerarquías. Lo opuesto de la infamia, en suma, no era el honor, sino la verdad.

Primera parte

Espacios

1. Una sola mirada al escenario del crimen

La justicia y la publicidad en el espejo de los jurados criminales

Entre 1869 y 1929, la capital mexicana albergó la institución que mejor ha encarnado las posibilidades y los límites de la búsqueda de la verdad en el crimen: el sistema de jurados en los juicios penales. Un grupo de residentes de la ciudad, de sexo masculino y seleccionados al azar, tenía el poder de decidir sobre los hechos en casos de delitos graves. Los abogados y los jueces mantenían un papel prominente en el proceso y las voces de los testigos y los sospechosos también se escuchaban durante las audiencias públicas, pero la decisión sobre la justicia estaba básicamente en manos de unos cuantos hombres de bien que, al carecer de cualquier tipo de interés directo en el conflicto en cuestión, votaban con base en su conciencia y, de ese modo, representaban a la opinión pública. A pesar de las constantes críticas que recibían por parte de juristas y otros expertos, los jurados populares, como se les llamaba con frecuencia, funcionaron con suficiente transparencia e independencia como para alcanzar una autoridad considerable. Para los años veinte del siglo pasado, la institución había alcanzado la cúspide de su influencia, pero fue abolida en 1929 mediante un decreto presidencial que reemplazó el código penal del Distrito Federal. A partir de entonces los procesos criminales siguieron un sistema inquisitorial, idéntico al establecido en otras jurisdicciones, que mantenía la mayor parte del trabajo de los fiscales y los jueces fuera de la mirada pública. Las razones por las que se abolió el sistema de jurados, como veremos, fueron a la vez políticas y jurídicas. En todo caso, a partir de 1929, el proceso penal se volvió completamente opaco para los ciudadanos comunes.

Читать дальше