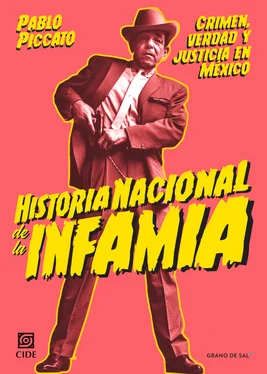

Hacia fines de los años veinte del siglo pasado dio inicio una era distinta en la historia del crimen, a la cual se sumó un crecimiento urbano masivo en los años cuarenta. Estudios recientes confirman los vínculos entre la modernización y las nuevas formas de criminalidad, al considerar el crimen como un síntoma del nuevo individualismo urbano asociado con el capitalismo, el surgimiento de los medios de comunicación masivos nacionales y la influencia cultural de Estados Unidos. El gángster urbano arquetípico —anteriormente asociado con el lado estadounidense de la frontera— se convirtió en el tropo dominante del nuevo submundo mexicano. Esos hombres violentos de origen humilde hacían alarde de su éxito por medio del consumo más que notorio de ropa cara, autos y armas. En esta nueva era de la búsqueda del progreso, la legalidad se convirtió en un componente inconsecuente, marginal, de lo que estos hombres consideraban tan sólo como un negocio. Las lecciones morales de las historias de gángsters tenían únicamente que ver con su éxito o su fracaso personales. El paradigma criminológico dominante a fines del siglo XIX, que consideraba al criminal como un individuo primitivo, al margen del mundo civilizado, no tenía cabida para esta nueva expresión de la criminalidad, en la que los gángsters definían el éxito. La tajante línea que dividía lo criminal de lo legal se había atenuado. 2

Las pruebas cuantitativas, descritas en el apéndice, respaldan la idea de un periodo distinto entre los años veinte y los años cincuenta. Los niveles de delincuencia en general bajaron desde el fin de la Revolución, alrededor de 1920, hasta mediados de los años ochenta, cuando los delitos contra la propiedad comenzaron a aumentar, mientras que los crímenes violentos continuaron en una tendencia a la baja que sólo se revirtió con la llamada guerra contra el narcotráfico de la primera década del siglo XXI. Para fines de los años sesenta, el número de consignaciones por tráfico de drogas había aumentado, lo cual revela el recién descubierto interés del Estado en este tipo de delitos. Los efectos de estas nuevas políticas en términos de corrupción y violencia dieron paso a una nueva fase en la historia nacional del crimen, una era que sigue vigente, pero que está fuera del alcance de este libro. En el mismo momento en el que las drogas se volvieron la obsesión del gobierno federal, éste reveló también su propensión a utilizar la violencia contra los disidentes políticos. Desde los años sesenta, la guerrilla rural, los movimientos de los trabajadores y los estudiantes opositores denunciaron y a menudo respondieron a la violencia subyacente de la política mexicana. La represión se manifestó del modo más dramático en la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en la Ciudad de México, un episodio emblemático de la guerra sucia contra los movimientos sociales, en la que los presidentes le daban a los servicios de inteligencia, la policía, el ministerio público y las fuerzas armadas una gran libertad para utilizar la violencia. Los miembros de estas ramas del Estado también utilizaron su poder exacerbado para explotar el cada vez más redituable negocio de la extorsión y el tráfico de drogas. La política se mezcló con los cambios sociales y culturales para transformar las prácticas criminales mismas, que a partir de entonces estarían representadas por el tráfico y el consumo de drogas, la delincuencia juvenil y algunos ejemplos tristemente célebres de policías convertidos en ladrones. 3

El crimen siempre estuvo presente en México, pero sólo después de la Revolución se convirtió en el hecho más prominente de la vida urbana y en objeto de una investigación sistemática. Cada crimen dejaba pruebas materiales, desde un cadáver y un nutrido rastro de testimonios hasta sentimientos, opiniones y otras pistas. La averiguación era la operación básica para revelar lo que había pasado; en México, implicaba métodos y habilidades que dominaban aquellos profesionales llamados detectives, pero los ciudadanos comunes también se apropiaron de esas técnicas. Profesionales y civiles operaban bajo el supuesto de que había una respuesta verídica al enigma que planteaba el crimen. Sin embargo, éste fue también el momento en que el vínculo entre la realidad detrás del delito y el conocimiento público, veraz, de sus causas, así como la responsabilidad penal, se volvieron un problema. 4Restricciones institucionales y políticas limitaban la capacidad y también el prestigio de los detectives mexicanos, quienes no se preocupaban mucho por obtener pruebas materiales y se fiaban más bien de su habilidad para embaucar, amenazar y torturar a los sospechosos. Esto abrió la labor detectivesca a otros actores. Una diversidad de lectores y escritores externaban sus opiniones sobre los casos famosos que parecían envueltos en misterio. Esta participación cívica no tenía parangón en otros campos de la vida pública, en especial porque la movilización política, la política electoral y el debate abierto sobre el régimen en la esfera pública estaban cada vez más controlados por el partido oficial y su élite gobernante.

Esta participación resulta aún más notable porque todos sabían que la verdad acerca de un delito no determinaba el castigo que administrarían las instituciones penales. Los procesos judiciales eran lentos y difíciles de entender. Para las víctimas y sus familiares, las demoras disminuían la sensación de vindicación —y en ocasiones, los juicios infligían incluso más humillación y dolor—. La impunidad era alta: en los casos de asesinato, entre 1926 y 1952, en todo el país, sólo 38 por ciento de los imputados fueron declarados culpables y un gran porcentaje de las investigaciones ni siquiera culminó en una acusación. 5Los archivos presidenciales durante esos años contienen miles de cartas de parientes de víctimas de homicidio que denuncian la impunidad de los asesinos y exigen la intervención del presidente. En el caso de los delitos menores, como el robo o la extorsión, los periódicos publicaban abundantes ejemplos de impunidad y corrupción por parte de los jueces y los agentes de policía. El encarcelamiento no estaba ligado necesariamente a la culpabilidad criminal. Los prisioneros carecían de información sobre su estatus. Lo que sí sabían era que a menudo los culpables andaban sueltos y los inocentes permanecían tras las rejas.

La verdad, en otras palabras, tiene una historia y una serie de particularidades locales. En México, de los años veinte a los cincuenta del siglo XX, surgieron nuevas preguntas que podían responderse con veracidad. En el pasado, lo único que se necesitaba era establecer los hechos de un crimen, por lo regular en forma de una narración, en la que los criminales, las víctimas y las autoridades se distinguían entre sí con claridad. La Revolución fue un tiempo de ilegalidad, en el que el crimen y la política se mezclaron, lo cual volvió más complicado establecer la verdad sobre un delito, en particular en casos de asesinato. Los defectuosos métodos empleados por las autoridades mexicanas desviaron la atención de los ciudadanos hacia las palabras de los propios sospechosos, la versión más confiable de lo que realmente había sucedido. Como lo dijo Manuel Múzquiz Blanco en un relato publicado en 1931 en Detective, “Y si la verdad judicial, las constancias procesales, la imaginación reporteril y la zaña [sic] de los acusadores y las versiones de los testigos dieron al asunto modalidades de grand guignol, la verdad escueta hasta hoy dicha por el principal personaje del drama, Dolores Bojórquez […] es aún más hosca, más fría, más brutal.” 6Ahora, por ejemplo, era legítimo explorar la subjetividad del criminal con el apoyo del periodismo, la ciencia e incluso la literatura. Como la policía y el sistema judicial carecían de la autoridad social para producir un informe creíble de los sucesos, entonces los pensamientos, los sentimientos y los impulsos de los criminales empezaron a considerarse como una base legítima para la discusión pública. En el establecimiento de la verdad acerca del crimen, los métodos científicos, que habían sido acreditados como los únicos legítimos, ahora competían con la sinceridad conmovedora de los informes personales, en particular las confesiones de los asesinos. Los criminólogos tuvieron que adaptar su aproximación a su objeto de estudio favorito, “el criminal”. Si bien todavía se usaban las ideas positivistas acerca de los criminales natos como seres humanos primitivos, ahora compartían la escena con aquellas de los psiquiatras, los médicos y los psicoanalistas, quienes exploraban a los criminales bajo el supuesto de que tenían personalidades complejas y de que sus palabras podían esconder la verdad, pero también revelarla.

Читать дальше